¶ Dechsel schmieden

Der Dechsel ist ein dem Beil verwandtes Handwerkzeug. Während das Beil geeignet ist, die außenliegende Oberfläche eines Holzstücks auf unterschiedliche Weisen zu bearbeiten, eignet sich der Dechsel dazu, einen Holzklotz auszuhöhlen. Er lässt sich auf unterschiedliche Weise formen, vergleichbar einem Hohleisen.

Grundsätzlich eignen sich “alte” Beile, idealerweise, wenn sie einmal geschmiedet wurden. Beile aus Gusseisen eignen sich möglicherweise nur bedingt, denn das Material wird, wenn es gedreht wird sehr beansprucht und kann bei diesem Arbeitsgang reißen. Dann ist es wirklich nur noch “Schrott”.

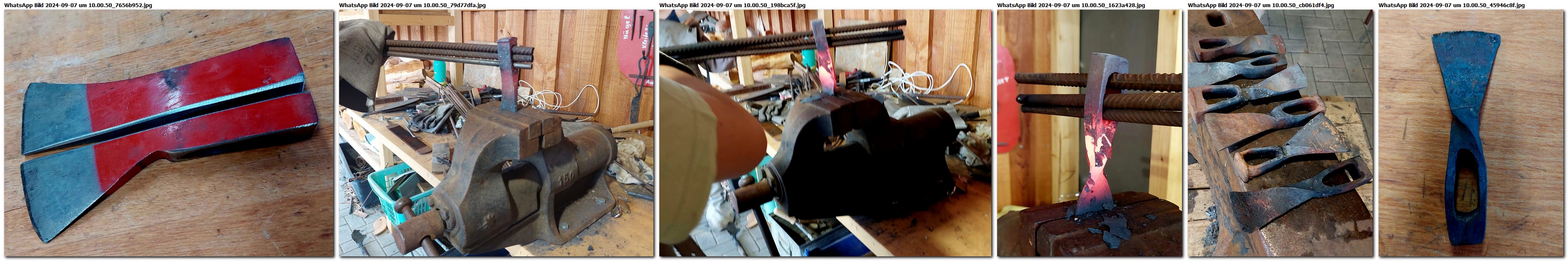

Das Ausgangsmaterial sind alte Beilköpfe, verrostet oder nicht. Axtköpfe sind in der Regel zu schwer. Startet man in seiner Schule einen Aufruf, so hat man in der Regel nach kurzer Zeit eine ansehnliche Sammlung zusammen, so dass man die besten Stücke aussuchen kann, Küchenbeile von 600-1000g eignen sich in der Regel gut.

Als erstes müssen die Köpfe der Länge nach durchgesägt werden, was vor allem mühsam wird, wenn die Schneide noch gehärtet ist. Dann empfiehlt es sich, die Beilköpfe auszuglühen und an der Luft abkühlen zu lassen. Gibt es in der Nähe eine Schlosserei, kann es sinnvoll sein, einfach zu fragen, wieviel es kosten würde, die Beile bei ihnen durchsägen zu lassen. In Kastellaun haben wir für das Aufschneiden von 15 Beilköpfen 30 € bezahlt. Rechnet man alleine die Kosten verschlissener Metallsägeblätter dagegen, ist der Preis mehr als angemessen.

Zum Drehen der Beilköpfe braucht man kein Spezialwerkzeug. Ein paar unterschiedlich dicke und gleichlange Eisenstangen (ca. 50 cm), die sich zusammen durch das Auge schieben lassen reichen aus, um den Kopf zu drehen. Es empfiehlt sich die Schneide komplett zu wärmen, bis sie eine gelb-orange Glut zeigt. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, die Schneide selbst an der Spitze immer mal wieder abzukühlen, da sie sonst zu leicht verbrennt. Im Schraubstock kühlt das Material schnell ab und es empfiehlt sich die Stangen schon durch das Auge zu schieben, ehe das glühende Stück eingespannt wird. Dann soll zügig die Vierteldrehung ausgeführt werden. Das Richten der Klinge kann danach von Hand auf dem Amboss geschehen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, den Kopf noch einmal zu erwärmen, um ein Reißen oder Brechen des Materials zu verhindern.

In einem zweiten Arbeitsgang kann man die Dechselschneide ausschmieden. Hier muss man sich entscheiden, ob die Ballung mit der Fase innen oder außen liegt. Handelsübliche Dechsel, die vor allem zum Aushöhlen von halben Holzstämmen benutzt werden (hölzerne Dachrinnen oder Wassertröge) sind innen angefast, das sie tief ins Holz eindringen sollen. Für das bildhauerisch gestaltende Arbeiten, empfiehlt es sich, die Fase auf die Außenseite zu legen, da so feiner an der Oberfläche des Werkstücks gearbeitet werden kann. Außerdem ist das Nachschärfen der Klinge wesentlich unkomplizierter und kann direkt am Stein oder auf dem Schleifband erfolgen.

Um die optimale Form, Höhlung und Breite herauszufinden, sollte man einfach ein paar Prototypen herstellen.

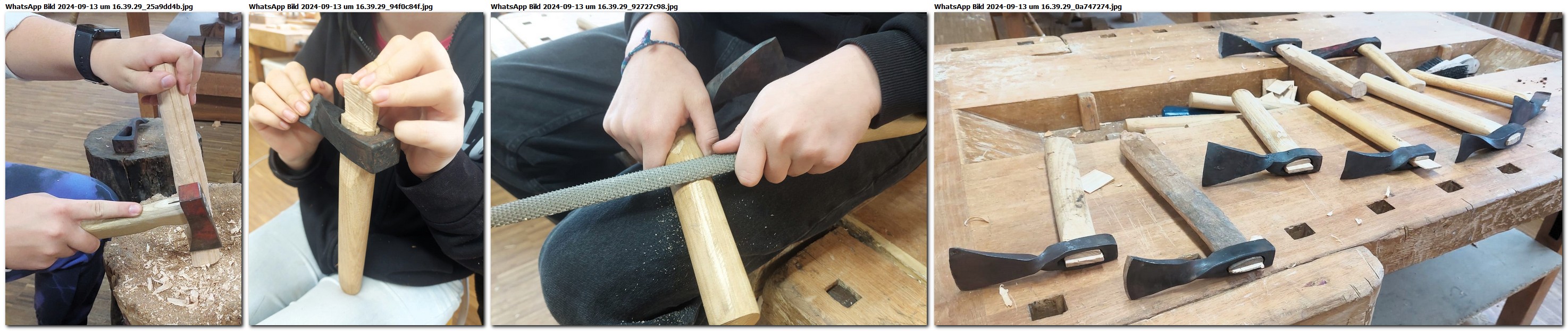

Für den Stiel empfiehlt sich Esche. Es bietet sich an, die Oberfläche zu raspeln und dann zu flämmen. Das ist gut für den Grip.

Wir haben die Dechsel zusammen mit Schülern umgeschmiedet. Dies soll ihr Werkzeug für das spätere Holzbildhauen werden. Die Motivation war recht hoch, auch der Reiz, altem Schrott zu einem neuen Leben zu verhelfen. Die sinnvolle Möglichkeit arbeitsteilig vorzugehen gab allen Schülern die Gelegenheit, sich aktiv zu beteiligen, denn jeder Schritt war und ist von Bedeutung.

Natürlich hat so ein selbstgeschmiedetes Handwerkszeug kein “GS-Siegel”. Die Gefährdung, die von dem Werkzeug an sich bei sachgemäßer, sicherheitsbewusster Handhabung ausgeht kann als gering eingestuft werden. Eine Gefährdungsbeurteilung, wie die BG sie fordert können wir hier später nachreichen, wenn die Werkzeuge ihren Praxistest in der bildhauerischen Arbeit absolviert haben.

Die frische Erle aus dem nahen Wald liegt schon parat.

¶ Die einzelnen Arbeitsschritte

¶ Der Ideenstifter: Thomas Rappaport (1957-2019)

von Thomas Verbeck

„Zeige mir dein Späne und ich sage dir, wer du bist.“ – Thomas liebte diese markigen Sprüche. Irgendwo hatte er sie her, für sich und die jeweilige Lebens- oder Gesprächssituation passend gemacht fügte er sie immer mal wieder in den Kranz seiner wohlklingend gesetzten Worte.

Ich lernte Thomas 2004 kennen, er war damals gerade mit einer Gruppe Studenten des Stuttgarter Lehrerseminars im Maggiatal, erfahren, wortgewandt, eine Kompetenz im Werklehrerkreis. Gemeinsam wollten wir, eine Gruppe von ca. 20 Menschen „miteinander arbeiten und voneinander lernen“. Aus dem Steinbruch holte Thomas einen der größten Brocken, die es gab. Mit vereinten Kräften und schwerem Gerät gelang es, den Stein zum Steinhauplatz an der Maggia zu schaffen. Wie er das Teil bearbeitet nach Hause schaffen würde – kein Plan. Für große Ideen gibt es immer eine Lösung. – Am folgenden Tag sprach er mich an. Er hätte gehört, ich sei Klassenlehrer mit 2 Durchgängen gewesen, hätte Kurse am Seminar in Witten-Annen gegeben und sei jetzt Werklehrer. So weit richtig. Mich brauche man für das nächste Werkstattgespräch, 8. Klasse, bewegliches Spielzeug als Kursleiter. Ohne abzuwarten schilderte er mir die Kompetenzverschmelzung und den Zugewinn aus der Fusion beider Tätigkeiten. Ich würde dem ein wenig stiefmütterlich behandelten Thema neuen Aufschwung in der Waldorfwerklehrerwelt geben. – Den genauen Wortlaut erinnere ich nicht. Beeindruckt hat mich die Sympathie, die in diesem Schwung von Euphorie lag. Wäre ich 20 Jahre jünger gewesen, wäre ich auf den Zug aufgesprungen. So konnte ich im nur sagen, dass ich gerade dabei war mich in einen neuen Fachbereich einzuarbeiten. Ich wolle für meine neue Tätigkeit in der Schule lernen und nicht auf dünnem Eis stehend lehren müssen. – Diese Abfuhr blieb nicht die letzte in unserer mit der Zeit freundschaftlichen Beziehung. Ich habe sehr viel von Thomas lernen können, besonders im Umgang mit einfachen Holzwerkzeugen. Hier hat er echt eine Begeisterung in mir geweckt, die ich 1:1 an meine Schülerinnen und Schüler in Remscheid weitergeben durfte.

Thomas erzählte gerne aus seinem Leben: seiner Kindheit und Schulzeit in Zürich, mit abschließendem Abitur am Kunstgymnasium, seiner Lehre als Holzbildhauer. Die Lohnarbeiten – dickbäuchige Mönche mit Trauben und Weinlaub – hätten ihn schließlich dazu gebracht, dieses Handwerk aufzugeben und sich zum Heilpädagogen ausbilden zu lassen. Mit dem Studium an der Freien Hochschule Stuttgart schlug er die neue Richtung ein: er wurde Lehrer für Kunst und Handwerk an einer Waldorfschule, verfolgte eigene Kunstprojekte, wurde dann Dozent in der Waldorflehrerausbildung und schließlich frei schaffender Künstler.

Wenn er über sein Leben sprach, was mich immer sehr interessierte, waren es meist Anekdoten und zukunftsgewandte Visionen. Reflektionen über eigene Lebens- und Arbeitsphasen fanden wohl mehr im Verborgenen statt. Die Öffentlichkeit blieb immer via Internet über seine Projekte informiert. Er suchte vielleicht, fand aber immer kompetente Weggenossen, die sich für seine Arbeiten begeistern ließen und sie in Szene setzen konnten.

Das Arbeitsfeld, das er beackerte wurde immer größer: „Global Raft“ - seine Äußerungen dazu immer substantieller und tiefsinniger: „Das Klima ist zwischen den Menschen“ – mehr nicht.

Der kleine Halm, der ins Wasser fällt und davonschwimmt tritt bei Thomas eine Ideenlawine los. Die Idee ist in der Welt, der Film dazu im Kasten und weltweit sichtbar.

Sein letztes „Leuchtturmprojekt“ zum 100. Geburtstag der Waldorfschulen sollte weltumspannend werden: eine „wood harmony“ mit zusammenklingenden Hölzern aus aller Welt. Dafür brannte er.

Er fragte mich, ob ich nicht etwas schreiben könne, damit alle Menschen über alle Kanäle und die verschiedenen Medien bedient, versorgt und informiert sind. Es solle groß werden. Seine Fantasie und sein Enthusiasmus in der Sache waren grenzenlos.

Das Projekt wurde groß, handwerklich realisiert und klanglich umgesetzt von Werklehrerinnen und Werklehrern bei der Tagung in Loheland. Die Welturaufführung fand statt am 16. April 2019 in Loheland. Weitere Aufführungen folgten. – Diese letzte Phase hat Thomas aus der geistigen Welt heraus begleitet.

Sein Körper, den er wahrscheinlich nie wirklich geschont hat, hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Thomas starb am 5. April 2019 in Stuttgart.

Zur Homepage:

https://www.global-raft.org/#firstPage

¶ Die "Handwurzelknochen" und leichte Beile

Dieses Thema, das Herbert Seufert aufwirft und das bis heute noch die Gemüter erhitzt, wann denn welche Werkzeuge von den Kindern benutzt werden dürften bezog sich auf die Metallbearbeitung und den Umgang mit schweren Hämmern beim Schmieden. Das Schlagen mit einem Klöpfel auf den Stechbeitel oder das Hohleisen schien noch zu anstrengend für die unausgebildeten und nicht genügend verfestigten Handwurzelknochen, weshalb auf die Arbeit mit dem Beil in der 5. Klasse doch eher verzichtet wurde.

Thomas Rappaport hat das 600g-Küchenbeil einfach zerschnitten, jetzt wog der Kopf nur noch 300g. Mit ein wenig Schmiedearbeit gelang es, einen ebenso leichten Dechsel herzustellen. Ein anderer Kollege hat experimentiert und ein noch leichteres Beil “erschaffen”, bei dem der Kopf nicht so einen langen schmalen Hals hat und dafür die Schneide länger ist, was ein noch kraftschonenderes Arbeiten in einer rhythmischen Kreisbewegung ermöglicht: der Span wird nicht gehackt, sondern geschnitten.

Auch ein Upcyclingprodukt, das allerdings schon höhere Ansprüche an den Schmied stellt. Das Ausgangsmaterial ist ein Stück Gasrohr und die Blattfeder eines Kleinlasters. Das Rohr wird erhitzt und über einen Stahlmodel geschlagen, der in Form eines Beilstiels gearbeitet ist. Die quadratisch geschnittene Blattfeder wird in eine Form gebracht, so dass sich eine schön geschwungene Klinge ergibt. Das Auge kann wahlweise rechts oder links angesetzt werden, so dass die dem Werkstück zugewandte Seite flach ist. Da es sich um unterschiedliche Stähle handelt, werden beide vor dem Verschweißen erwärmt, was ein Verziehen verhindern und die Rissfestigkeit der Naht erhöhen soll. Diese sehr leichten Beile wurden seinerzeit von dem Schmied in Serie gefertigt. Die Standfestigkeit des Federstahls ist sehr hoch, so dass ein Nachschärfen überflüssig ist. Für Kinderhände ist dieses Beil sehr leicht zu führen, besser noch als das langhalsige.

Handelsüblich gibt es “Minibeile" in unterschiedlichen Preislagen zu kaufen.