HERBERT SEUFERT

¶ Über die Arbeit mit den Metallen

¶ Die Entwicklung der Hand und die Werkstoffe

Mit unseren Händen schaffen wir als Handwerker eine neue Welt, die die Natur auf einer höheren Stufe ergänzt, während die Hand selbst in einem frühen Entwicklungszustand stehengeblieben ist. Der Maulwurf hat sie umgebildet zur Grabhand, der Fisch zur Schwimmflosse, das Eichhörnchen zum Klettern und Pflücken. Die Hand kann alles das, was die Tiere durch ihre spezialisierten Gliedmaßen perfektioniert haben, nur in unvollkommener, aber universeller Weise.

Sie entwickelt sich deshalb nur gleichsam zögernd, zurückhaltend; alle speziellen Tätigkeiten überlässt sie Werkzeugen, die der Mensch als Hilfsmittel ersinnt, um die Eigenart der Werkstoffe zu bezwingen. Diese folgen dann, besonders wenn es sich um harte Materialien handelt, den mechanischen Gesetzen, die der Mensch auch in seinem Knochenbau erlebt.

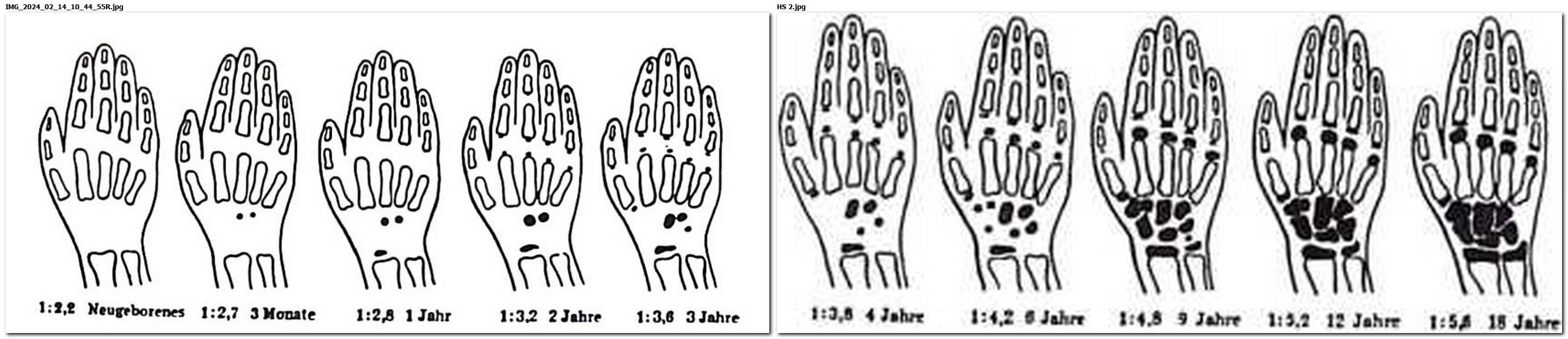

Wir finden von R. Steiner dargestellt, wie sich das Skelett des Kindes vom 12. Lebensjahr an der Außenwelt anpasst. Es fügt sich den Gesetzen der Mechanik, Dynamik, die man auch unabhängig vom Menschen in der äußeren Welt vorfindet.[1] Vorher war es geschmeidiger, den mehr vom Inneren des Kindes ausgehenden statischen und bewegenden Impulsen zugeordnet. Es erhält einen objektiveren Charakter, als ob es gar nicht am Menschen wäre, weil es jetzt den allgemeinen Gesetzen der Mechanik unterworfen wird.

Führe ich beispielsweise einen Schlag mit dem Hammer aus, dann ist die Wirkung dieselbe, die ich auch mit einem mechanisch angetriebenen Hammer erreichen kann. Die Arbeit, die ich durch die Mechanik meiner Knochen leiste, entspricht einer Tätigkeit, die auch ohne mich geleistet werden könnte. Unbewusst entsteht dadurch eine Beziehung zwischen der eigenen Körpermechanik und den mechanischen Gesetzen der Außenwelt. Diese Entwicklung macht das Kind erst fähig, logische Gedankenfolgen aufzubauen und Vorgänge nach Ursache und Wirkung wahrzunehmen, wie es bei einer handwerklichen Tätigkeit fortwährend geschieht: ich erfahre umgehend die Ursache für einen krumm eingeschlagenen Nagel; die klare Beobachtung des Vorgangs belehrt mich, ich werde durch die äußere Wirklichkeit korrigiert. Damit ist für diesen Zeitpunkt der Anlass gegeben, mit einem regelrechten handwerksmäßigen Unterricht zu beginnen. Hier sollte keine Verfrühung einsetzen, denn trotz aller speziellen Ausgestaltung des Knochenbaus behalten die Gliedmaßen, die Hände mit Handwurzelknochen und Fingern noch bis zum 12., 15. Lebensjahr einen Rest von Kindlichkeit. Dann erst finden sie ihre endgültige Durchformung und Verfestigung.[2] Diese physiologische Tatsache führt uns dazu, den Händen erst jetzt entsprechende Arbeitstätigkeiten zuzumuten. Nun kann und soll auch die Hand vollwertiger Willensträger werden. Im Werkunterricht und in der Handarbeit werden die Schüler mit ganz unterschiedlichen Arbeitsweisen bekannt gemacht. Diese Verschiedenartigkeit wird durch das zu bearbeitende Material bestimmt. Jeder Werkstoff fordert seine eigengesetzlichen Bearbeitungsmethoden, denen auch das Werkzeug zu entsprechen hat. Blicken wir auf die Herkunft unserer Werkstoffe, so zeigt sich deutlich eine große Linie bis hin zu den anorganischen Bereichen. Dem Tierreich entnehmen wir die Wolle, das Wachs, die Seide und das Leder. Das Pflanzenreich schenkt uns das Holz, die Weidenruten, die Baumwolle, den Hanf, ja wir dürfen auch das Papier dazu rechnen, das aus Flachs oder heute meist aus Zellulose hergestellt wird. Das Mineralreich birgt in sich den Ton, die Metalle und den Stein, die wir aus Gruben, Bergwerken und Steinbrüchen gewinnen.

Im Unterricht gehen die Kleinen zunächst mit der Wolle um. Weich, warm und schmiegsam fügt sie sich der formenden Kinderhand, durch deren Wärme auch das Wachs formbar wird. Das Holz erfordert schon einen festen Zugriff, den die «Mittelstüfler» beim Schnitzen und später auch beim Korbflechten haben müssen.

Und mehr noch wird dem Oberstufenschüler abverlangt, wenn er Metalle und dann auch noch den Stein bearbeitet. Die zunehmende Härte der Werkstoffe, der Widerstand, den das Material seiner Bearbeitung entgegensetzt, entspricht den Entwicklungsschritten des Schülers und seinen sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Stufenweise werden die Kinder und Jugendlichen ins wirklich praktische, materielle Leben eingeführt.

¶ Grundsätzliches zur Metallbearbeitung

Innerhalb der Gesteinswelt der Erde, über die wir gehen und unser Schicksal erwandern, ruhen die Metalle. In Spalten und Klüften des Gesteins finden wir eingeflossen und erstarrt die Erze, farbig glänzend, oftmals in herrlichen Kristallen. Vielfach ist auch ein Gestein völlig durchsetzt mit fein verteiltem Metall, wo uns nur die auffallende Schwere das Vorhandensein verrät. Als Hauptbestandteil von Oxyden, Silikaten und Karbonaten sind Metalle an der Gesteinsbildung beteiligt, ohne dass sie als solche erkenntlich sind. Selten finden wir die Metalle rein und unvermischt, gediegen, wie der Bergmann sagt. Da sind es vornehmlich die Edelmetalle Gold und Silber, die in reiner Form gefunden werden und deswegen auch als erste Metalle in der Frühzeit der Menschheit bearbeitet werden konnten. Dann findet man auch das Kupfer vielfach gediegen vor, das in der Folgezeit das meistverarbeitete Metall wurde (Kupfer-Bronze-Zeit). Lange danach erst kam das Eisen und viel später die anderen Metalle in Gebrauch, deren Gewinnung und Verhüttung größere Schwierigkeiten machte.

Es ist geradezu unmöglich, sich aus unserem täglichen Leben die Metalle wegzudenken. Trotz Zunahme der Kunststoffe spielt das Metall auch heute noch überall eine entscheidende Rolle. Wie war das früher? Weit zurückliegen de Zeiten im Entwicklungsgang der Menschheit haben ihren Namen durch die Metalle erhalten: Nach der Steinzeit die Kupfer-Bronze- Zeit und die Eisenzeit. Und auf den mythologischen Bereich bezogen sind auch Metalle als Repräsentanten genannt: das goldene, das silberne und das eherne Zeitalter.

Die großen Abschnitte vergangener Kulturepochen durchlebt das Kind noch einmal in geraffter Form: Wir sehen den kleinen Griechen im Fünftkläßler, das römische Element in der 6. Klasse. Die Geschichtsbetrachtungen führen in der 8. Klasse bis zur Jetztzeit, und in der 9. Klasse sind es technische Errungenschaften, z.B. die Dampfmaschine, das Telefon, die prägende Unterrichtsinhalte darstellen. Alle diese Zeiten sind begleitet, ja abhängig von der Entwicklung der Metallgewinnung und -Verarbeitung.

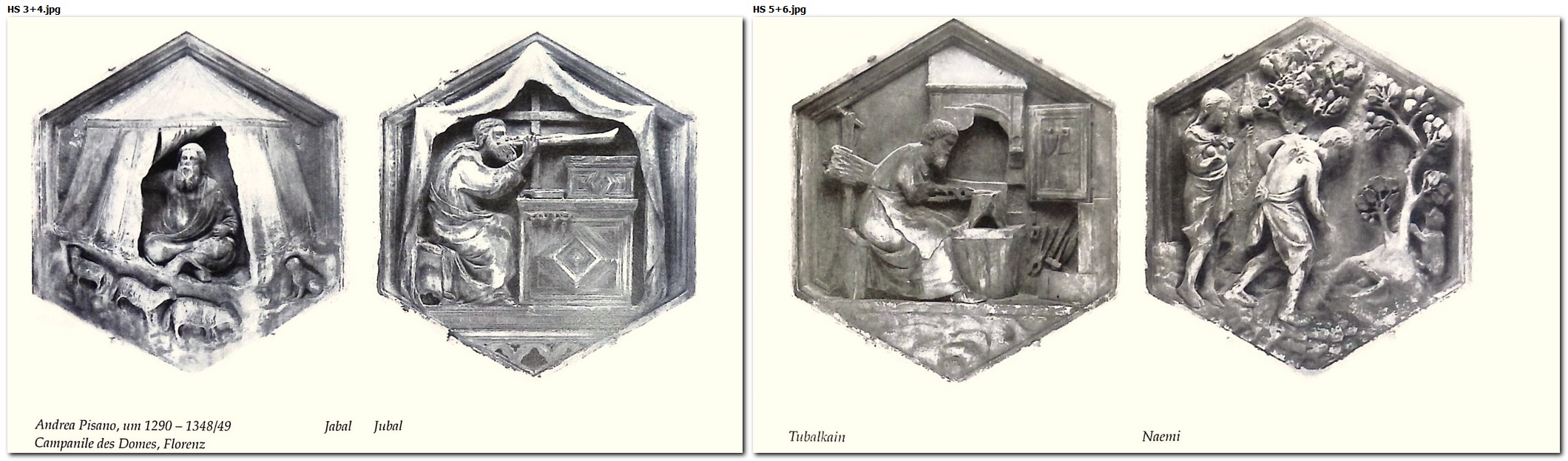

In mythischer Vergangenheit haben die Söhne des Kain der Menschheit die Handwerke und Künste gebracht: Jabal das Hausbauen und das Tierzüchten, Jubal die Musik und Tubalkain der Schmied (der Eisenschmied) die Handwerke. Wie Prometheus hat er das Feuer vom Himmel zu den Menschen auf die Erde geholt. Es sei hier vermerkt, dass oftmals deren Schwester Naemi vergessen wird, die gleich ihrer Urmutter Eva der Menschheit das Spinnen und Weben brachte.[3]

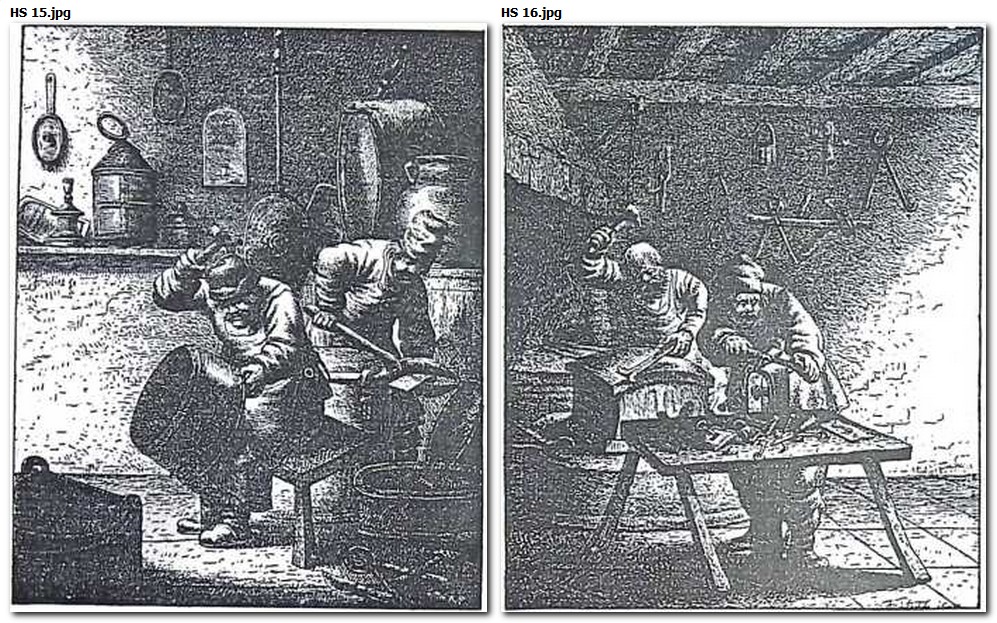

Eine Darstellung der Kainskinder in ihren Tätigkeiten findet man am Campanile Giottos neben dem Dom in Florenz. Diese oder ähnliche Bilder geben als Wandschmuck der Metallwerkstatt ein besonderes Gepräge, das ebenso wichtig für die Schüler ist wie die sachliche Einrichtung mit Werkzeugen und Geräten.

Aus den vielfältigen Bereichen der Metallbearbeitung erweisen sich als besonders wertvoll in pädagogischer und technischer Hinsicht das Kupfertreiben, das Eisenschmieden und vielleicht auch noch das Gießen. Sind es doch die «Urhandwerke» im Metall. Man wird drei Grundeigenschaften dieses Werkstoffes kennenlernen und zu beachten haben:

Metalle kann man teilen: Sägen, meißeln, feilen, bohren, fräsen, schleifen usw.; das haben sie mit anderen Werkstoffen, z.B. Holz, gemeinsam.

Metalle kann man schmelzen: Wir kennen das Bleigießen an Silvester oder auch eine Gießerei. Metalle lassen sich aus dem festen in den flüssigen Zustand bringen, dann in Formen gießen, in denen es erstarrt, abkühlt und die gewünschte Form angenommen hat. Ebenso lassen sie sich im flüssigen Zustand mischen und bilden so Legierungen. Das Schmelzen kennen wir auch von anderen Stoffen, z.B. Wachs; jedoch ist die Schmelzbarkeit eine typisch metallische Eigenschaft.

Metalle kann man dehnen und stauchen: Eine Beule im Blech ist solch ein Verformungsprozess, und Beule bewusst neben Beule gesetzt, wölbt sich das dabei gedehnte Blech in die gewünschte Form. Oder umgekehrt, beim Stauchen wird - dem Tonkneten vergleichbar - durch Zusammendrücken und Pressen die Form erzeugt. Das Biegen bewirkt z.B. auf der Außenseite einer Metallplatte ein Dehnen und an der Innenseite ein Stauchen.

Hierher gehört auch das Walzen und Ziehen. Zwischen zwei Walzen wird ein Barren dünner gewalzt, beim Drahtziehen durch konische Löcher wird der Querschnitt verringert, und das Material streckt sich in die Länge. Ja sogar spezielle Profile lassen sich derart walzen und ziehen. Faszinierend ist es mitzuerleben, wie in einem Walzwerk riesige hellglühende Eisenbarren gedehnt, gereckt oder zu profilierten Stäben geformt werden; oder wie sich Gold so stark dehnen lässt, dass aus einem Gramm Gold ein hauchfeiner, zwei Kilometer langer Draht gezogen werden kann. Vom Blattgold weiß man, dass es möglich ist, aus einem stecknadelkopfgroßen Stück ein Blatt von 10 x 10 cm zu schlagen, welches nachher so dünn ist, dass es lichtdurchlässig wird und dann eine wunderschöne grünblaue Färbung zeigt.

Dem Metall wohnt die Zusammenhaltekraft inne, die Kohärenz der Substanz. Mehr oder weniger stark zeigt sie sich als Geschmeidigkeit oder Spröde. Und darin unterscheiden sich die verschiedenen Metalle unter anderem und verlangen daher unterschiedliche Bearbeitungsweisen. Trotzdem haben alle die drei Grundeigenschaften, wie man in der Metallurgie sagt: Teilbarkeit, Schmelzbarkeit und Dehnbarkeit. Alle diese Vorgänge kann und soll nun ein Schüler wahrnehmen und, wenn möglich, auch selbst ausführen.

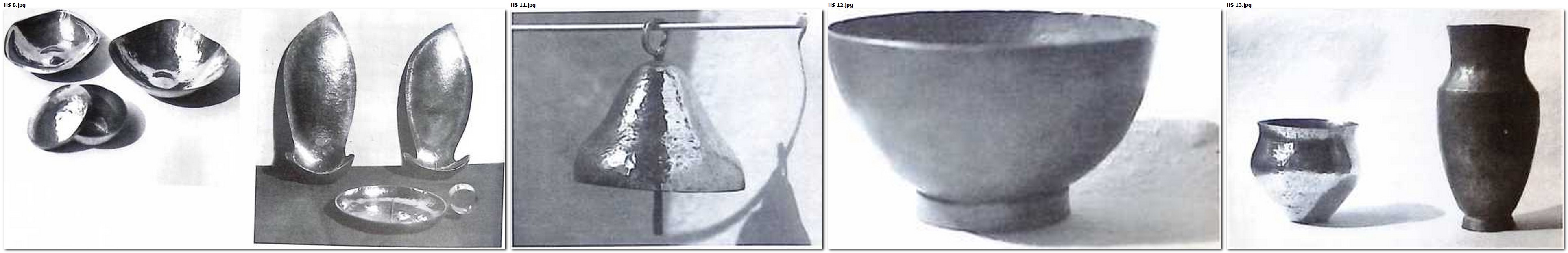

Im Kupfertreiben wird eine Platte herausgeschnitten, befeilt und geschmirgelt. Da haben wir z.B. das Teilen, das Zerteilen. In der Treibschale wird Schlag neben Schlag, Vertiefung neben Vertiefung gesetzt und dabei durch Dehnen des Metalls die Form erzeugt. Der Becher, der durch das «Aufziehen» seine Formung erfährt, erhält diese durch das Stauchen. Der Kannengriff bekommt durch das Biegen seine gewünschte Gestalt; dabei erleben wir die Dehnbarkeit.

Will man Metallteile verbinden, z.B. den Griff mit der Kanne, den Aufhänger mit dem Wandleuchter, das Rohr mit der Gießkanne, lernt der Schüler auch das Löten - ein Vorgang, der sich aufgrund der Schmelzbarkeit durchführen läßt: Die zu verbindenden Teile werden erwärmt, bis die Schmelztemperatur des Lotes erreicht ist. Das flüssige Lot fließt in die Lotfuge und verbindet nach dem Erstarren die Teile.

Viel eindrucksvoller erlebt der Schüler die Schmelzbarkeit natürlich beim Gießen, wenn im Tiegel das Material seine vorige Gestalt aufgibt, zerschmilzt, eine ebene, spiegelnde Oberfläche zeigt und dann beim Guss die selbst hergestellte Hohlform ausfüllt. Erst recht erhebend und zugleich Respekt einflößend ist es, wenn schwerschmelzende Metalle wie Messing oder Bronze weißglühend im Graphittiegel flüssig gemacht und dann, nicht ohne Gefahr, ausgegossen werden. Schillers Gedicht von der Glocke gibt etwas von der Stimmung wieder, wenn der Moment des Ausgießens erfolgt; höchste Konzentration, Vorsicht und dann die Spannung, ob auch der Guss geglückt ist: die Wartezeit des Abkühlens, das Öffnen der Form und die Freude, wen das Metall bis in alle Ecken geflossen ist, der dampfend heiße Formsand vom Metall abgebürstet wird und das Gussstück glänzend vor einem liegt! Man sieht die Ursprungsform des Gussmetalls vergehen, den flüssigen Zustand, die Helligkeit, und man erlebt die Hitze, den Rauch, das Ausfließen aus dem Tiegel, das Wieder-fest-Werden, Form-An- nehmen. Das sind Prozesse, die unbewusst als Bilder des rein Menschlichen wirken und das Werden und Vergehen, das Läutern im Feuer, das Wieder-Werden auf höherer Stufe lebendig machen.

Der Metallguss in einer Gießerei gehört zu den tiefen Erlebnissen, die jeder Mensch einmal gehabt haben sollte. Der Anblick eines Stromes von geschmolzenem, weißglühendem Eisen, unerträgliche Hitze ausstrahlend, greift bis auf den Grund unseres Inneren. Man fühlt sich wie versetzt an einen neuen Schöpfungsanfang; man ahnt willenshafte Schöpferkräfte. Im flüssigen Metall wird die Materie selbst zur wärmespendenden Leuchtkraft, bevor sie eine neue Form annimmt.[4]

Teilbarkeit, Dehnbarkeit, Schmelzbarkeit sind die besonderen Eigenschaften der Metalle, die sie gegenüber anderen Werkstoffen in sich vereinen. Einerseits setzen sie durch Härte und Spröde der bearbeitenden Hand größeren Widerstand entgegen, andererseits lassen sie sich bis zur Verflüssigung auflösen und durch Gießen neuen Formen zuführen. Äußerste Verhärtung (z.B. beim Stahl) und äußerste Auflösung stehen sich gegenüber; beide Pole hat der Mensch bezwungen und sich dienstbar gemacht. Dazwischen liegt die Möglichkeit des Dehnens und Stauchens, die wir beim Kupfertreiben und Schmieden zur Formgebung ausnutzen. Überall ist die Mitwirkung der Wärme die entscheidende Voraussetzung. Jetzt werden wir auch darauf aufmerksam, wie in den vorangegangenen Handwerkstechniken der 9. Klasse das wässerige Element bei der Formgebung eine größere Rolle gespielt hat, besonders beim Töpfern und auch beim Korbflechten. Das Schmieden des Eisens in der 10. Klasse bildet zweifellos den Höhepunkt im unmittelbaren Erleben der glutenden Hitze, und es fällt uns nicht schwer, hier einen Zusammenhang zu sehen mit der im Jugendlichen heraufdrängenden Willenskraft, von der schon so oft gesprochen wurde: Innere Wärmeprozesse werden durch die Tätigkeit mit der äußeren Feuerkraft herausgefordert!

Das Kupfertreiben bildet eine Art Übergang, weil Dehnen und Stauchen im kalten Zustand vor sich gehen, wie beim Ton, und die Wärme nur das Material gefügig macht, ohne bei der Formgebung mitzuwirken. Die Hitze der Flamme löst, erweicht, was durch den Hammerschlag zu fest, zu hart wurde. Verdichten und Auflösen sind wie Einatmen und Ausatmen, und in der Tat finden wir das «Ballen und Spreizen» der Hand, das wir von der Eurythmie her kennen, in verwandelter Form dem Treiben und Ausglühen des Metalls nahe verwandt. Dem Kupfertreiben kommt hierdurch eine harmonisierende Mittelstellung zu zwischen dem Bearbeiten des Festen und Flüssigen.

Auf einen ganz anderen Bezug zu den Kräften der Mitte sei noch aufmerksam gemacht: Es werden beim Kupfertreiben die so verschiedenen, ja entgegengesetzten Funktionen der rechten und linken Hand geübt, die dann trotz ihrer Unabhängigkeit voneinander sehr präzis zusammenklingen müssen. Dies ist ein wesentliches Moment beim «Hineinschlüpfen» in den Arbeitsprozess. Der Schüler kommt dadurch von sich und seinem allzu Persönlichen los und ist genötigt, sich ganz objektiv dem wachen, gedanklichen Begleiten eines jeden Handgriffs in jeder Sekunde zu befleißigen. Je unterschiedlicher die Handgriffe, desto stärker muß die zusammenhaltende Kraft seines Ichs sein.

¶ Das Kupfertreiben

In der 9. Klasse findet bei uns die erste Kupfertreibepoche statt und umfasst mindestens 15 - 18 Doppelstunden. Zuerst wird man den Schülern den neuen Werkraum vertraut machen, das völlig andere Werkzeug vorführen - die verschiedenen Hämmer, die so sorgsam zu behandeln sind, die Schneidwerkzeuge, die Feilen und Zangen -, aber auch die andersartigen Gefahrenquellen aufzeigen; dann vor allem das Material.

Das Kupfer steht in Platten, Rohren, Draht und dicken Stangen geordnet an seinem Lagerplatz. Eine hervorgeholte Platte entlockt den Schülern staunende Bemerkungen «wie schön», «schau mal, das tolle Rot!» Natürlich fehlt auch die Frage nicht, welchen Wert diese Platte habe. Die Beantwortung gibt zu weiterer Hochachtung Anlass. Es folgt eine Beschreibung der Eigenschaften des Kupfers, z.B. wie schnell es sich in der Hand erwärmt; und sogleich können es die Schüler selbst nachprüfen. Mit der großen Wärmeleitfähigkeit geht einher die besonders gute Leitfähigkeit des elektrischen Stroms - daher die Kupferkabel.

Ein hartgewalztes Stück Blech wird jetzt ausgeglüht und abgelöscht. Wieder staunt man, wie weich und biegsam es jetzt nach dem Glühen ist und wie hart es dann wieder nach dem Bearbeiten mit dem Hammer wird. Zugleich mit dem Glühen geht die schöne Farbe verloren, es wird schwarz, es oxydiert. Aber die blaue Flamme des Brenners färbt sich auf einmal wunderschön grün, die dunkle Oberfläche des Kupfers schillert in gelben, grünen, blauen Farbschattierungen. Wie schade, dass die Farben beim Abkühlen verschwinden!

Nun wird von der Herkunft des Kupfers erzählt. Nicht nur als Kupfererz kommt es vor, sondern auch als rotgolden schimmerndes gediegenes Metall, ohne fremde Bestandteile, welche es sonst zum Erz machen. Wie unerschöpflich reich ist Nordamerika an gediegenem Kupfer, wie reich ist Afrika, das die schönsten farbigen Kupfererze, z.B. Malachit und Azurit in seinen Tiefen birgt. Die europäischen Vorkommen beherbergen oft den goldglänzenden Kupferkies und die schwarzen Kupferoxyderze. Die Schüler zeigen reges Interesse an der geheimnisvollen Formbildung und Farbigkeit dieser Schätze, die die Erde in ihrem Schoße birgt.

Woher hatte man in der Frühzeit das Metall, und wie kam es zu dem Namen? Zypern war in der Antike die Kupferinsel: der Name Cuprum kommt von Kypros, dem alten Namen der Insel, an deren Ufer - so sagt die griechische Mythologie - die aus dem Meer geborene Göttin der Schönheit, Aphrodite, aus einer Muschel ans Land stieg. Wie berechtigt war vorhin der Ausruf eines Schülers beim Anblick der Kupferplatte: «Wie schön!» Jetzt blickt ein blasses Mädchen in die spiegelblanke Fläche und sieht im roten Kupfer einen lebensfrischen Teint vorgespiegelt. In der Tat haben die Griechinnen blankpolierte Kupferspiegel benutzt! Man kann so verstehen, dass die Geburtsstätte der Göttin der Schönheit von den Griechen bei der Kupferinsel gesucht wurde; verwendete man das Kupfer doch auch vornehmlich für Schmuck und Gefäße, kaum noch für Waffen. Bis in die Neuzeit erhielt sich ein altes Wissen um den Zusammenhang des Planeten Venus mit dieser Göttin; ihre Schönheit erstrahlte gleichsam durch das Kupfer, dessen Eigenschaften man der Wirkung des Planeten zuschrieb. Heute versucht man mit wissenschaftlichen Methoden solche Beziehungen zwischen Planeten und Metallen zu erforschen[5]. Dabei sind erstaunliche Resultate zutage getreten, auf die man die Schüler in geeigneter Weise aufmerksam machen kann, ohne in alte astrologische Anschauungen zurückzufallen.

Nun wird der Weg vom Erz zum Metall beschrieben. Manchmal kann man anknüpfen an den vom Klassenlehrer bereits besprochenen Hochofenprozess, aus dem das gereinigte Metall hervorgeht, das in Barren gegossen, gewalzt und so in die Form gebracht wird, in der es jetzt vor uns liegt. Wie aber verfuhr man früher? Wie z.B. stellten die Ägypter ein Blech von 2x2 Meter Größe her, welches wir an einem Grabmal kunstvoll bearbeitet vorfinden? Damals gab es keine Walzen, sondern Schmiede haben mit schweren Hämmern auf einem Amboss die gegossenen Barren dünn geschlagen, wobei sich das Metall Stück um Stück streckt. Der Meister zeigte durch den genau gesetzten Hammerschlag auf die zu bearbeitende Stelle, und nun hieben in rhythmischer Folge die Gesellen auf die Platte und streckten sie dadurch größer und größer. Zwischendurch musste das hartgeschlagene Material weichgeglüht werden - und weiter ging es mit rhythmischem Schlag. So schmiedete man früher Bleche auf die erforderliche Stärke (oder besser gesagt: «Dünne»), im Fall des ägyptischen Grabmals sogar auf weniger als 1 Millimeter. Das war Können, das war gekonnte Technik!

Das Wort «Technik» betraf damals noch das handwerkliche Können des Menschen; es bedeutet, aus dem Griechischen übersetzt: Kunst, Geschick, kunstvoll Ersonnenes; das Hervorbringen, auch Gebären, Erfinden und gleichzeitig auch Herstellen. Wie allumfassend sah man in früheren Zeiten die Technik, die handwerklichen Künste und Verfahrensweisen!

Der Blick eines Schülers fällt auf eine Messingplatte, ein Anlass, die Legierungen zu besprechen. Man kann durch Mischungen verschiedener Metalle deren Eigenschaften ändern, z.B. es härter machen, den Schmelzpunkt senken oder - wie in diesem Fall - die Farbe beeinflussen. Dem geschmolzenen Kupfer wird das silberweiße Zink beigemengt, dadurch verwandelt sich das Rot in ein Goldgelb. Der Farben klang wird zu hörbarem Klang, wenn Kupfer und Zinn gemischt glockenrein klingt. Diese Legierung, die wir Bronze nennen, regt zu der Frage an, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, gerade diese Metalle im flüssigen Zustand zu mischen, obwohl beide Metalle fast nirgends auf der Welt gemeinsam vorkommen! Noch heute rätselt die Kulturwissenschaft an dieser Frage herum. Im Altertum holte man das Zinn aus Tintagel in Cornwall, um es mit cyprischem Kupfer zu Bronze zu verschmelzen, während man das den Kupfererzen häufig vergesellschaftete Zink und Blei beim Verhütten säuberlich zu trennen verstand. Solche Geheimnisse machen auch den lautesten «Alleswisser» unter den Schülern still und nachdenklich...

Wir beginnen die Arbeit, indem zunächst von dem 1 mm starken Kupferblech runde oder auch ovale Platten ausgeschnitten werden, deren Kanten sauber befeilt und geschmirgelt werden müssen, denn die Schnittkante von Blech ist scharf und kann Verletzungen bewirken. Jetzt beginnt der Treibvorgang, der die Platte zu einer Schale werden lassen soll. Auf hölzernen Treibklötzen wird mit ausholendem Schlag des Treibhammers das Blech gewölbt, spiralförmig von außen nach innen gehend oder strahlenförmig von innen zum Rand hin, dabei sogleich jede sich bildende Falte zurückschlagend. So wölbt sich Runde um Runde das Blech, die Form durch «Auftiefen» - so nennt man diesen Vorgang - erzeugend. Es wird dabei eine der Grundeigenschaften der Metalle, nämlich die Dehnbarkeit, in der praktischen Betätigung kennengelernt.

Ist die Formgebung ausreichend und auch gleichmäßig genug gelungen, so folgt das Planieren. Nicht mehr schwungvolles, mutiges, sondern eher tastend erfühlendes Hämmern ist vonnöten; jetzt verlangt ganz im Gegensatz dazu das Glätten, das Planieren ein gleichmäßiges, lockeres, andauerndes, geduldiges Schlagen bei angespannter Konzentration, denn kein Quadratmillimeter darf ausgelassen werden. Auch darf kein zu heftiger Schlag erneut Unebenheiten verursachen. Dabei hat die linke Hand das Werkstück ständig so zu führen, dass die jeweils zu bearbeitende Stelle auf dem Unterlagewerkzeug aufliegt. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl, eine ständige Wachheit bis in die Finger hinein. Dieses Planieren erreicht man entweder auf einer sogenannten Faust oder auf einem Stiftamboss, jedenfalls auf der glatten, möglichst feinpolierten Oberfläche einer Eisenplatte.

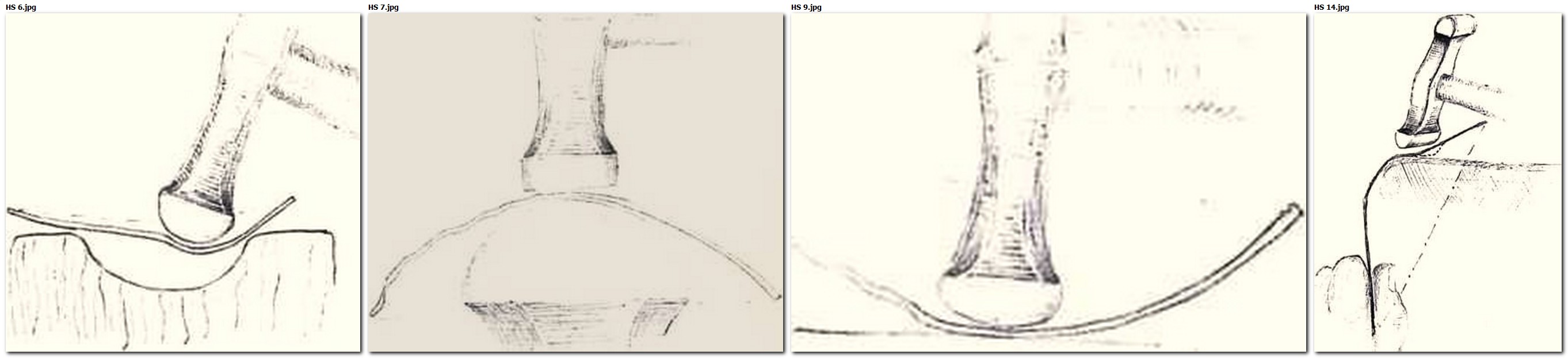

Ebenso werden auch die anderen Möglichkeiten, auf Holz zu treiben, erübt, z.B. das Blech zu dehnen und eine Schale daraus zu formen, wie es die Zeichnung zeigt, wobei dann der Planiervorgang mit einbezogen ist.

Die Schale, in Holz schon einmal Thema im Werkunterricht der 7. Klasse, hat ein Innen und ein Außen. Mal von innen, mal von außen sie zu bearbeiten und sie in ein schönes Gleichmaß zu bringen, entspricht dem, was man von dem Neuntklässler erwartet. Diese eine Aufgabe: Schale - aber in zwei grundverschiedenen Materialien - begleitet die beginnende und die ausklingende Entwicklungsphase der Erdenreife.

Die verschiedenen grundständigen Techniken im Kupferschmieden werden den Schülern nahegebracht. So erzieht das gleichmäßige, lückenlose Abhämmern einer einfachen Fläche (z.B. am Armreif oder an Bücherstützen zu erüben) zu Exaktheit, das Biegen zu Formgefühl und Gleichmäßigkeit.

Das weiche, bildsame Kupfer ermöglicht der zunächst noch wenig geübten Hand des Schülers die gleichzeitige Gestaltung von konvexen und konkaven Formen an demselben Stück. Dabei wird in Weiterführung des Plastizierens das Empfinden für Formgebung geschult. Es eröffnet sich ihm eine große Breite von Gestaltungsmöglichkeiten, fußend auf den jetzt zu erlernenden Handgriffen und den Erlebnissen beim Plastizieren in Ton.

Selbstverständlich kommen die «Nebentechniken» wie Bohren, Feilen, Nieten, Weichlöten, Punzieren, Polieren usw. zur Anwendung, so dass viele Seiten der Metallbearbeitung kennengelernt werden. Die Erfahrung, dass die Herstellung eines Gegenstandes verhältnismäßig schnell vonstattengeht, ermuntert zu neuen Gestaltungen von oftmals sehr phantasievollen, formschönen Gegenständen. Da entstehen Kerzenhalter, Serviettenringe, Wandleuchter, Teewärmer, Dosen und dergleichen mehr. So lockt das geschmeidige Kupfer gleichsam die Formkräfte im Jugendlichen hervor, und Freude und Stolz über das Erreichte tragen die Gestaltungsimpulse hinüber in die anderen künstlerischen Epochen.

Nach diesen vorhin beschriebenen Arbeiten, die ausschließlich das Dehnen zur Formgebung benötigen, wobei der Werkstoff an der bearbeiteten Stelle dünner wird, kann nun in der nächsten Epoche die Umkehrung des Dehnens, nämlich das Stauchen erlernt werden. Aus einer runden Platte von 1,2 oder 1,0 mm Materialstärke soll ein Innenraum geformt werden: ein Becher, eine Kanne, ein Topf, eine Vase oder eine Glocke. Wir beginnen damit, vom Rand her in die Platte radialstrahlig Falten zu schlagen; dadurch formt sie sich schon et was schalenartig. Jetzt wird sie auf einer Holzunterlage, später auch auf Eisen, von der Außenseite her bearbeitet, die Falten werden heruntergehämmert, Schlag neben Schlag gesetzt, das Metall nach innen drückend und so Runde um Runde von der Mitte zum Rand, bis sich ein stumpfer Kegel bildet. Auch hierbei wird das Kupfer kalt verformt, lässt aber eine Formveränderung nur bis zu einem gewissen Grade zu. Dann muss das hartgeschlagene Metall weichgeglüht werden. Jetzt gilt es, die sachgemäße Handhabung des Propangasbrenners zu üben!

Das ausgeglühte Werkstück wird in Wasser abgekühlt; dabei verliert es einen Großteil des entstandenen Kupferoxyds. Dann erfolgt ein Abbeizen in verdünnter Schwefelsäure. Nach dem Abspülen mit Wasser wird wiederum Schlag um Schlag, dicht an dicht von außen weitergearbeitet, wobei der Boden des Gefäßes unberührt bleibt, die Wandung aber steiler und steiler wird. Diese Arbeitsvorgänge verlangen nun ein weitaus stärkeres gedankliches Begleiten. Immer wieder muss man den Schülern Hilfestellungen und Erklärungen geben, z.B. die Finger der gespreizten Hand langsam zusammenführen, um dabei das Engerwerden der Wandung zu verdeutlichen. Oder man vergleicht die zu stauchende Kupfermasse mit einer Tonform, die oben verengt werden soll. Auch hier muss man den Ton zusammenschieben, damit er keine Falten bekommt. Der Ton wird dicker, denn irgendwo muss die Masse ja hin. So schnell man diesen Vorgang in Ton sich vorstellen kann, so mühsam jedoch ist er, wenn der Schlag des Hammers dieses «Engerkneten» bewirken soll. Diese Technik des sogenannten «Aufziehens» erfordert nun schon etwas mehr Kraft.

Aber diese Kraft schöpft man nicht aus den Muskeln, sondern aus dem Schwung des mutig ausholenden Schlages, der sicher und genau die Stelle treffen muss, die es nach innen zu drücken gilt. Und die das Werkstück festhaltende Hand stützt dieses auf der Unterlage so ab, dass die Wucht des Schlages von der bereits tiefgezogenen Partie abgefangen wird (siehe Zeichnung) und die Kraft ganz dem Teil zugutekommt, welches nach innen zu ziehen ist. So das Hebelgesetz anwendend, erleichtert man der linken Hand den zweifellos schwierigeren Part des Werkvorganges, bei dem es mehr auf das Durchschauen als auf Kraft und Ausdauer ankommt. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit muss man den Erfolg oder Misserfolg jedes getätigten Schlages beurteilen, notfalls korrigieren und weiterführen. Die dazu erforderliche Wachheit, das «Hineinschlüpfen» in den Arbeitsgang, das «mit den Fingern denken» bereitet dabei die Schwierigkeiten, nicht der Kraftaufwand; denn zierliche Mädchen können ebenso wie kräftige Jungen eine Vase oder dergleichen zustandebringen, dabei Höhen und Tiefen des Gelingens durchmessend. So verengt sich die Form, die Masse stauchend, und man staunt, wenn die anfängliche Materialstärke eine 30- bis 50%ige Verdickung erfährt. Ist die Formgebung beendet, so erfolgt das Planieren; hier kann bei dem dickeren Blech ein nochmaliges Modellieren mit dem Hammer erfolgen.

¶ Vom Kupfer zum Eisen

Eingangs ist versucht worden, von den Entwicklungsschritten des Jugendlichen eine Brücke zu schlagen zu den Werkstoffen, deren Einsatz in der jeweiligen Altersstufe sich als gerechtfertigt zeigt. Wir sahen, wie von jeher die Metalle im künstlerisch-kulturellen Bereich wie im Technischen verwendet wurden und weiterhin Bedeutung haben werden. Wenn nun die Schüler exemplarisch das Kupfertreiben und das Eisenschmieden als Urhandwerke kennenlernen und zugleich ihre künstlerischen Ausdrucksformen erfahren und dadurch etwas vom Wesen der Metalle vermittelt bekommen, so vermag die Metallbearbeitung einen wichtigen Anteil an der Menschenbildung zu leisten. Es bleibt für den Schüler zunächst noch weniger bewusst, was Erwachsene beim Umgang mit dem Kupfer immer wieder erleben: wie ihnen die Schönheit dieses Metalls, die weiche Bildsamkeit, der sympathische warme Glanz seiner Oberfläche entgegenkommt. Und dann die Bearbeitungsweise: das vollständige Eintauchen in eine durch und durch rhythmische Tätigkeit, verbunden mit ständiger, ungeteilter, wacher Aufmerksamkeit[6], wobei das Ermunternde, zur Weiterarbeit Anregende deutlich ins Bewusstsein rücken kann. Schon erwähnt wurde, wie das Kupfer gleichsam die Gestaltungskräfte hervorlockt, zu weiteren Formgebungen anreizt. Solche Begriffe wie Entgegenkommen, Ermuntern, Hervorlocken verdeutlichen, wie das Kupfer von außen auf Phantasie und Willenskräfte des Schülers (und ebenso des Erwachsenen) wirkt. Dem Neuntklässler in seiner Entwicklungsphase des allbekannten «Umbruchs» kommt diese Begegnung mit dem Kupfer sehr zugute.

Beim Zehntklässler festigt sich bereits mehr und mehr, was vorher der Hilfe von außen bedurfte: er kann und möchte von innen nach außen, aus eigener Aktivität seine Aufgaben ergreifen. Nicht mehr das Entgegenkommen wie beim Kupfer, sondern selbst gewollter Eingriff und Zupacken, wie es das Eisen verlangt, ist nun kennzeichnend und wegweisend für die errungene Erdenreife. Es stellte ja auch der Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit einen gewaltigen Umschwung dar. Die nun ständige Benutzung des Feuers während der Eisenbearbeitung bedingt und erzwingt Eigenschaften und Tätigkeiten des Menschen, nun dem Metall das einzufügen, was es von sich aus nicht hervorlockt. Das wenig ansehnliche, harte, graue, schnellrostende Metall verlangt uns ab, mit durchgreifendem Schlag seine Form zu verändern. Kalt widersetzt es sich stärker der Verformung, erst in heller Rotglut beginnt es «knetbar» zu werden, fügt sich williger dem Hammer. Und welche Eigenschaften fordert das Eisen? Scharfe Beobachtung, große Wachheit, ungeteilte Aufmerksamkeit, Schnelligkeit, Mut. Vorher zu wissen, was Sekunden später zu erfolgen hat, ist unabdingbar, und nicht zuletzt die Kenntnis der Gefahrenquellen und ihre verantwortungsvolle Berücksichtigung.

Im Deutschunterricht der 10. Klasse wird das Nibelungenlied behandelt. Wie «Jung-Siegfried» will mancher Junge sich ein Schwert schmieden. Der wehrhafte Charakter des Eisens, das als dem Mars zugehörig bezeichnet wird[7], verschafft sich hier Geltung. Aber das Eisen taugt auch zu anderem! Seine «Tugend» (denn Tugend kommt von «taugen») ist zum einen das Verbindende: Nagel, Schraube, Klammer, Kette, oder die Brücke und die Eisenbahnschienen, die Orte einander nahebringen. Dann des Eisens Festigkeit: Stützen, Träger, Streben, der Schraubstock. Aber auch das Trennende kennen wir vom Eisen: Messer, Hobel, Schere, Meißel, Bohrer - ja auch das vom Leben Trennende: Dolch und Schwert. Es kann aber auch schützen: Rüstung, Helm und Panzer. Nur etwas vermag das Eisen nicht: sich selbst zu schützen; es rostet! Trotz seiner Härte ist es nicht witterungsbeständig und zerfällt im Wasser leichter als Eichen- oder Ulmenholz oder das Jahrtausende überdauernde Kupfer. Da müssen ihm andere Metalle zu Hilfe kommen: Nickel, Chrom, Kupfer, Zinn, Blei, - als Beimengung oder Überzug.

Bei all seinen Anwendungsbereichen kommt es auf die hervorragende Formbarkeit des Eisens im Feuer und auf seine Festigkeit an. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat seine Bedeutung durch die Steigerung der Feuerkraft beim Schmelzen mit Steinkohle, Koks und Gebläse sprunghaft zugenommen und wichtigste Lebensgebiete des Menschen erobert. Das 19. Jahrhundert ist, von den Kräften des Eisens unterstützt, ein stark der Erde zugewandtes geworden.

In seinem Buch «Sieben Metalle» macht W. Pelikan auf viele solche Aspekte aufmerksam, die hier nur kurz erwähnt werden sollen in Bezug auf die Polarität von Kupfer und Eisen. Wir erfahren durch die Eigenarten dieser beiden Metalle und den daraus folgenden Bearbeitungsmethoden, wie die im Jugendlichen steckenden Gemüts- und Willenskräfte angesprochen und hervorgelockt werden können. Nicht nur das kognitive und das künstlerisch-gefühlsmäßige Erfassen der Weltinhalte erfüllt eine pädagogische Aufgabe, sondern auch die Bearbeitung des Eisens, weil in ihr die «tätige Kraft, die der Wille ist» (R. Steiner) wirkt, wie wir es in hervorragendem Maße beim Eisenschmieden erfahren.

Diesem wenden wir uns nun durch den folgenden Arbeitsbericht zu.

[1] R. Steiner, GA 305, 22.8.1922. Siehe auch 2. Teil Wandel der Werkhaltung im 12. Lebensjahr

[2] F. A. Kipp, Die Evolution des Menschen

[3] J. Streit, Und es ward Licht

[4] R. Steiner, GA 231, 18.11.1923

[5] „Als besonders bedeutungsvoll dürfen hier die Untersuchungen L. Koliskos angeführt werden, die ihre Forschungsergebnisse mit Recht betiteln durfte mit „Sternenwirken in Erdenstoffen“. Es gelang der Forscherin, für eine ganze Reihe von Reaktionen von metall-Lösungen aufeinander, die dabei durch komplizierte kolloidchemische Veränderungen hindurchgehen, zu zeigen, dass diese empfindliche sind für bestimmte kosmische Konstellationen.“ Aus W. Pelikan, Sieben Metalle

[6] Siehe 5. Teil, «Arbeit und Rhythmus»

[7] Siehe 2. Teil, «Auf dem Holz-Weg»