MICHAEL MARTIN

¶ Über den Einfluss der Arbeit auf das Denken

«Der richtige Weg ist, soviel als möglich durch den Willen den Intellekt zu wecken. Das können wir nur, wenn wir vom Künstlerischen übergehen in die intellektuelle Bildung.» Diese Sätze aus der «Allgemeinen Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik»[1] hat R. Steiner wie einen Markstein für das Unterrichten hingestellt. Obwohl sie schon im Jahre 1919 für die Lehrer der neu begründeten Waldorfschule gegeben wurden, sind sie bis heute in der Öffentlichkeit kaum verstanden worden. Das hat seinen guten Grund; denn «intellektuelle Bildung», wie sie R. Steiner anspricht, geschieht heute überall mit bestem Erfolg in immer stärkerem Maße auch ohne Entwicklung oder Pflege der Willensnatur des Kindes, auch ohne besondere künstlerische Tätigkeit in der Schule.

Es ist heute keine Utopie mehr, dass ein Kind mit neun Jahren ein glänzendes Abitur ablegen und mit 13 Jahren ein Mathematikstudium mit Auszeichnung bestehen kann[2]. Solche Fähigkeiten lassen sich durch frühzeitiges Training wecken und systematisch steigern. R. Steiner warnt eindringlich vor der zu frühen, aber genauso vor der einseitigen Ausbildung des Intellekts. Die negativen Folgen werden im einzelnen Fall schwer nachprüfbar sein. Hier mag ein Beispiel stehen, das zeigen kann, in welcher Richtung die Schädigung zu suchen ist. Knapp ein Jahr vor seinem Tode 1882 schrieb Charles Darwin selbstkritisch über die Einschätzung seiner geistigen Fähigkeiten folgendes nieder: «Ich habe erwähnt, dass sich meine geistige Stimmung während der letzten zwanzig oder dreißig Jahre in einer Beziehung geändert hat. Bis zu dem Alter von dreißig Jahren oder noch darüber hinaus bereitete mir Poesie verschiedenster Art... großes Vergnügen, und selbst als Schulknabe erfreute ich mich in hohem Maße an Shakespeare, besonders an seinen historischen Stücken. Ich habe auch angeführt, dass mir früher Gemälde ein beträchtliches und Musik ein sehr großes Entzücken bereiteten. Jetzt kann ich es schon seit vielen Jahren nicht mehr ertragen, eine Zeile Poesie zu lesen: Ich habe vor kurzem wieder versucht, Shakespeare zu lesen, ich fand ihn aber so unerträglich langweilig, dass es mich zum Übelsein brachte. Ich habe auch meine Vorliebe für Gemälde und Musik beinahe verloren... Mein Geist scheint eine Art Maschine geworden zu sein, allgemeine Gesetze aus großen Sammlungen von Tatsachen herauszumahlen. Warum dies die Atrophie desjenigen Teils meines Gehirns verursacht haben könnte, von dem die höheren Geschmacksentwicklungen abhängen, kann ich nicht verstehen. Ein Mensch mit einem Geist, der höher organisiert und besser veranlagt wäre als meiner, würde, wie ich vermute, dies nicht erfahren haben; und wenn ich mein Leben noch einmal zu leben hätte, so würde ich es mir zur Regel machen, wenigstens jede Woche einmal etwas Poetisches zu lesen und etwas Musik anzuhören; denn vielleicht würden dann die jetzt atrophierten Teile meines Gehirns durch Gebrauch tätig erhalten worden sein. Der Verlust der Empfänglichkeit für derartige Sachen ist ein Verlust an Glück und dürfte möglicherweise nachteilig für den Intellekt, noch wahrscheinlicher für den moralischen Charakter sein, da er den gemüthaft erregbaren Teil unserer Natur schwächt.»[3]

Der tief tragische Ton, der wie ein Schatten über diesen Sätzen liegt, wird heute nach über hundert Jahren wie zum Symbol unserer Zeit. Durch das Erringen und Anwenden dieses Intellektes nämlich verkümmern in uns nicht nur Gefühls- und Willenskräfte, wie es Darwin an sich erlebte, sondern er hatte auch recht in der Vermutung, dass deren Verlust sich nachteilig für den Intellekt selbst auswirkt. Denn der reine Intellekt erfasst zwar sehr klar die Dinge und Tatsachen unserer Welt, kann aber nur ihre Außenseite beschreiben. Dadurch verliert er den Zusammenhang mit dem Umkreis, aus dem er die Objekte herauslöst, um sie isoliert zu beobachten. Alles rein Logische hat die Tendenz zur klaren Abgrenzung. Das zeigt sich auch in der Lernmethode, die es entwickelt hat: Schon vor achtzehn Jahren wurde auf der 3. Interschul- Ausstellung in der Dortmunder Westfalenhalle eine eiförmige Plastikzelle gezeigt, die im Inneren einen bequemen Sessel aufnimmt und dazu alle technischen Medien, mit denen man heute Informationen vermittelt. Nach außen ist das «Büffel-Ei», wie man dieses mobile Lernstudio nannte, so abgeschirmt, dass der Schüler darin wirklich von allen äußeren Einflüssen unberührt lernen und büffeln kann. «Lernen» ist immer mehr zu einem lebensfremden Prozess geworden.

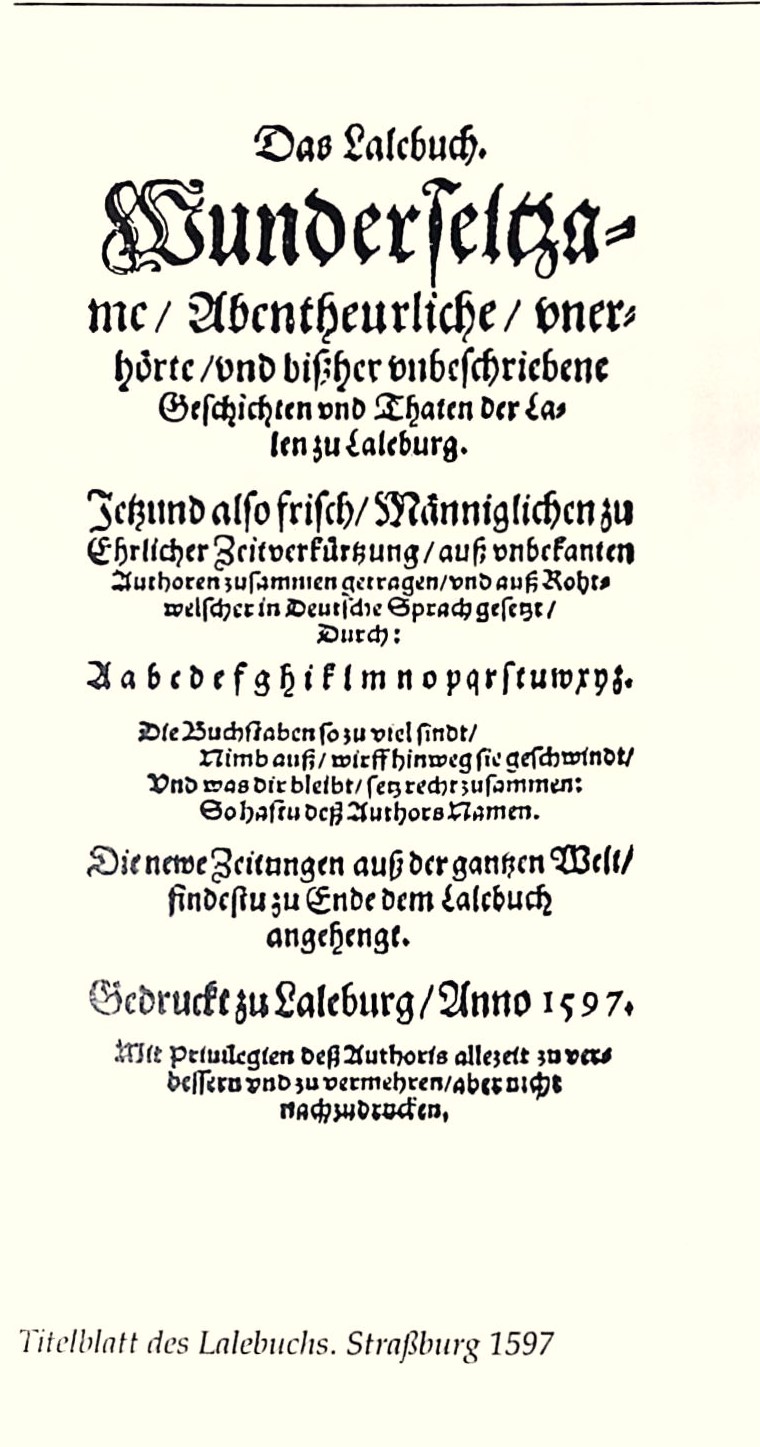

Die oft fensterlosen Fachräume der Schulen, die nach außen völlig isolierten Hörsäle unserer Universitäten sind ebenso wie das «Büffel- Ei» konsequente Weiterentwicklungen des Rathauses von Laleburg. Von diesem fensterlosen Bauwerk berichtet das im Jahr 1597 erschienene «Lalebuch», der Vorläufer des «Schildbürgerbuches», das ein Jahr später gedruckt wurde und ebenso weite Verbreitung fand wie jenes.[4] Was heute bewusste Absicht ist, galt damals als Schildbürgerstreich: Die Laleburger hatten beim Bau die Fenster vergessen und vergeblich versucht, das Tageslicht mit Säcken einzufangen und hineinzutragen. Schließlich hat sich dann jeder Lale einen Kienspan an den Hut gesteckt. Kann man den im Kopf lokalisierten Verstand trefflicher charakterisieren?

¶ Intellekt und Geist

Offenbar hat R. Steiner eine andere «intellektuelle Bildung» gemeint. Für uns Heutige ist das Erkennen solcher Zusammenhänge eine der Grundfragen der Waldorfschulen überhaupt. Es handelt sich ja nicht (nur) darum, die Kopfarbeit, die immer mehr an Gewicht zunimmt, durch Herz und Hand auszugleichen. Sondern es geht darum, «durch den Willen den Intellekt zu wecken». Wir fragen uns also, welche Beziehung zwischen Intellekt und Willen besteht. Mitten in dem Lehrerkurs über «Allgemeine Menschenkunde» hält R. Steiner einen Vortrag, wo er ausführlich unser Problem klärt und beschreibt.[5] Er betont die Wichtigkeit aller drei Elemente: Intellekt, Gemüt und Wille. Aber es kommt darauf an, dass sie richtig erzogen werden! Das Ineinandergreifen der drei wird dann zusammenfassend so charakterisiert:

«Der Intellekt ist das Geistigste zunächst in uns; wenn wir ihn aber einseitig entwickeln, Gefühl und Wille nicht mit ihm, dann entwickeln wir immer den Hang, materialistisch zu denken. Während in uns selbst der Intellekt das Geistigste ist während des physischen Erdenlebens, hat dieser Intellekt in uns den Drang nach dem Materialismus hin. Wir dürfen namentlich nicht glauben, dass, wenn wir den Intellekt entwickeln, wir auch das Geistige im Menschen entwickeln. So paradox das klingt, so ist es doch wahr: wir entwickeln nur im Menschen die Anlage, das Materielle zu begreifen dadurch, dass wir seinen Intellekt entwickeln. Erst dadurch, dass wir geschmackvoll in ästhetischer Weise sein Gemüt, sein Gefühlsleben entwickeln, erst dadurch weisen wir den Intellekt des Menschen auf das Seelische hin. Und erst dadurch, dass wir Willenserziehung treiben, selbst wenn diese Willenserziehung getrieben wird an äußerer Handfertigkeit[6], legen wir in den Menschen die Grundlage zum Hinordnen des Intellekts nach dem Geiste. Wenn so wenige Menschen heute einen Hang haben, den Intellekt nach dem Geiste hinzulenken, so beruht das darauf, dass der Wille so falsch erzogen wurde während der Kinderjahre.»

Hier wird deutlich unterschieden zwischen dem, was im Vorstellungsbereich unseres Kopfes lebt als Intellekt einerseits, und dem «Geistigen im Menschen», das durch das Willensleben entwickelt wird. Es ist wohl kein Zufall, dass R. Steiner am Abend nach der feierlichen Eröffnung der Waldorfschule in Stuttgart einen Vortrag gehalten hat, der ausschließlich dem Thema gewidmet war, bewusst zu unterscheiden zwischen dem Intellekt, der «an die Stirnen heran», und dem Geist, der «aus dem Herzen heraus» spricht.[7] R. Steiner ringt mit den Zuhörern - das sind aber wir selbst - um das Verständnis dieser Frage. Er fordert uns auf, den Wortlaut vom geistigen Fluidum zu unterscheiden, das Logische vom Wahrheitsquell.

Wir sind geneigt, das «Logische», den «Wortlaut», den R. Steiner hier anspricht, gefühlsmäßig dem Intellekt zuzuordnen; wir wissen aus der Erfahrung, wie es durchaus möglich ist, mit einem logischen Wortlaut sogar vom «Wahrheitsquell» wegzuführen, ohne uns einer direkten Unwahrhaftigkeit schuldig zu machen. «Geistiges Fluidum», aus dem wir im tiefsten Wahrheitsstreben schöpfen, und Logik müssen keineswegs identisch sein.

Durch Selbstbeobachtung erfahren wir, dass es verschiedene Arten zu denken gibt. Mit dem Intellekt wird man die Welt des Gewordenen erfassen; es ist nicht abwertend, sondern charakterisierend gemeint, wenn hier von einer

«toten Wahrheit» gesprochen wird. Zu einer «lebendigen Wahrheit» kommt man nur durch Aktivierung des Denkprozesses, in dem die tiefer gründenden Gemüts- und Willenskräfte wirksam sind. Durch konzentriertes, von Willen und Gemüt durchdrungenes Denken kann man sich dem nähern, was R. Steiner den «Wahrheitsquell», das «geistige Fluidum» genannt hat. Da muss gleichsam der ganze Mensch mitdenken, nicht nur der Kopf.

«Viele von Ihnen haben das Denken verachten gelernt, weil es Ihnen nur als passives Denken entgegengetreten ist. Das gilt aber nur vom Kopfdenken, bei dem das Herz des Menschen nicht dabei ist. Aber versuchen Sie es einmal mit einem aktiven Denken, dann werden Sie sehen, wie dabei das Herz engagiert wird. Am intensivsten kommt der Mensch unserer Epoche in die geistige Welt hinein, wenn es ihm gelingt, das aktive Denken zu entwickeln... Das aber ist zunächst ein Willensproblem, ein gefühlsmäßig zu erlebendes Willensproblem.»[8] Das von Gefühl und Willen ergriffene Denken kann in die geistige Welt hineinführen - der Intellekt allein hat die Tendenz, materialistisch zu werden: Ist uns dieser Unterschied deutlich geworden, dann liegt der Gedanke nahe, sich zu fragen, wie diese beiden im Menschen verankert, organisiert sind; was der letztere nun eigentlich mit den Bewegungen der Gliedmaßen zu tun hat, inwiefern künstlerische oder handwerkliche Arbeit ihn herausentwickeln kann. Diesen Fragen wollen wir uns nun zuwenden und bedienen uns dabei einer plastischen Übung. Man sollte diese nicht gerade als etwas besonders «Künstlerisches» ansehen. Ihr liegt eine mehr wissenschaftliche Art des Herausarbeitens und Beobachtens von Formzuständen zugrunde. Sie wird uns aber etwas aussagen, was uns weiterhilft.

¶ Formzustände

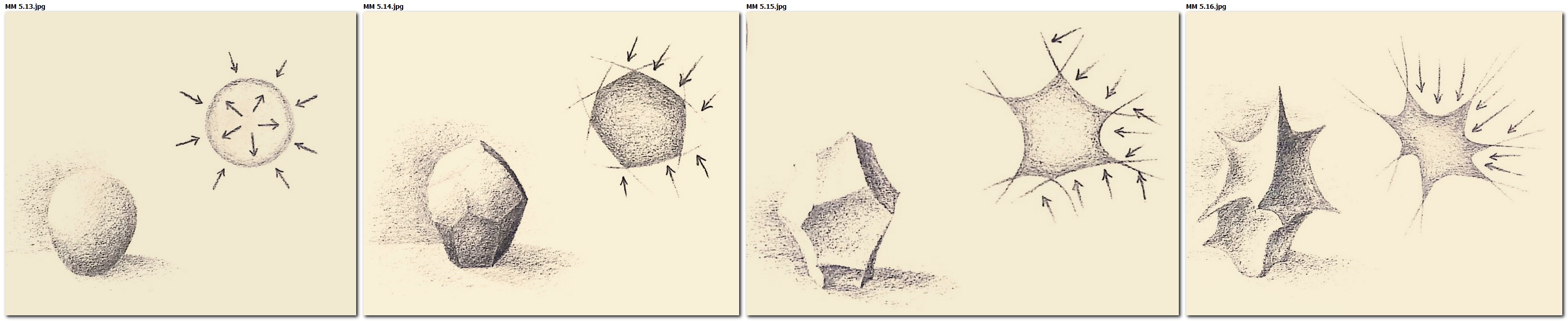

Wir nehmen eine kleine Menge Ton, so wie sie bequem unsere Hohlhand ausfüllt, und formen daraus eine Kugel. Bei dem Bemühen, die Fläche möglichst gleichmäßig in ihrer Krümmung zu gestalten, versuchen wir uns zugleich die besondere Eigenart dieser Form bewusst zu machen. Schon die Vorstellung, eine dreidimensional im Raum befindliche Form zu haben mit nur einer einzigen, endlosen Fläche, ist bemerkenswert. Und diese Fläche ist überall gleich weit vom Mittelpunkt der aus ihr gebildeten Form entfernt. Daraus gewinnt man den Eindruck, dass sie sich nur nach innen auf ihren eigenen Mittelpunkt konzentriert. Bildet man diese Kugel allein mit beiden Händen nach, so wenden sich die Handflächen nach innen und schließen einen Innenraum ab, den man nur von außen anschauen kann. Daraus wird deutlich, dass es sich bei der Kugel um ein Innen- Außen-Verhältnis handelt, während ihr jede andere Raumorientierung fehlt. Deshalb kann man sie eigentlich auch nicht hinlegen, weil sie kein «Unten» hat und sofort zu rollen beginnt, sobald ihre Unterlage nicht absolut waagrecht ausgerichtet ist. Eine «Lage» in unserem dreidimensional strukturierten Raum ist ihr also nicht angemessen; einzig ein freies Schweben im Raum würde ihr entsprechen, gehalten durch Kräfte, die wiederum aus einer ausgewogenen Innen-Außen-Spannung gebildet sein müssten.

Wir könnten die fertige Kugel nun nach einer Seite zu etwas strecken, so dass ein eiförmiges Gebilde daraus wird, und drücken in dieses gestreckte Ende eine Fläche hinein, auf der die Form aufstehen kann. Dadurch kann sie mehr von ihrer freien Rundung behalten, als wenn sie, noch ganz Kugel, an den Boden angedrückt wird und dadurch abgeflacht, schwer wirkt.

Nun bilden wir aus einer gleichen Tonmenge eine zweite Kugel und verfahren mit ihr ebenso wie mit der ersten. Dann aber verändern wir durch vorsichtiges Drücken die Kugelfläche so, dass die gleichmäßige Krümmung ungleich wird, hier flacher, hier stärker. Dadurch werden Andeutungen von mehreren verschiedenen Flächen geformt, die zuerst einheitliche Kugelfläche wird gegliedert. Man kann die nun entstehenden Flächen so konsequent in ihrer Krümmung weiter ausbilden, dass Kanten zwischen den Flächen entstehen. Trotzdem soll jede Fläche konvex, das heißt nach außen gekrümmt verbleiben.

Zeichnet man eine solche Form, so wird dabei deutlicher, dass die Flächen sich dort, wo sie miteinander eine Kante bilden, eigentlich schneiden und sich unsichtbar im Raum fortsetzen. Die Endlichkeit der Kugelfläche hat aufgehört; die Flächen, die nun neu entstanden sind, sind nur teilweise sichtbar, nämlich nur dort, wo sie den Ton berühren. Es ist klar, dass man nun, um sich diese Vorstellung bilden zu können, von Kräften sprechen muss, die formschaffend tätig sind.

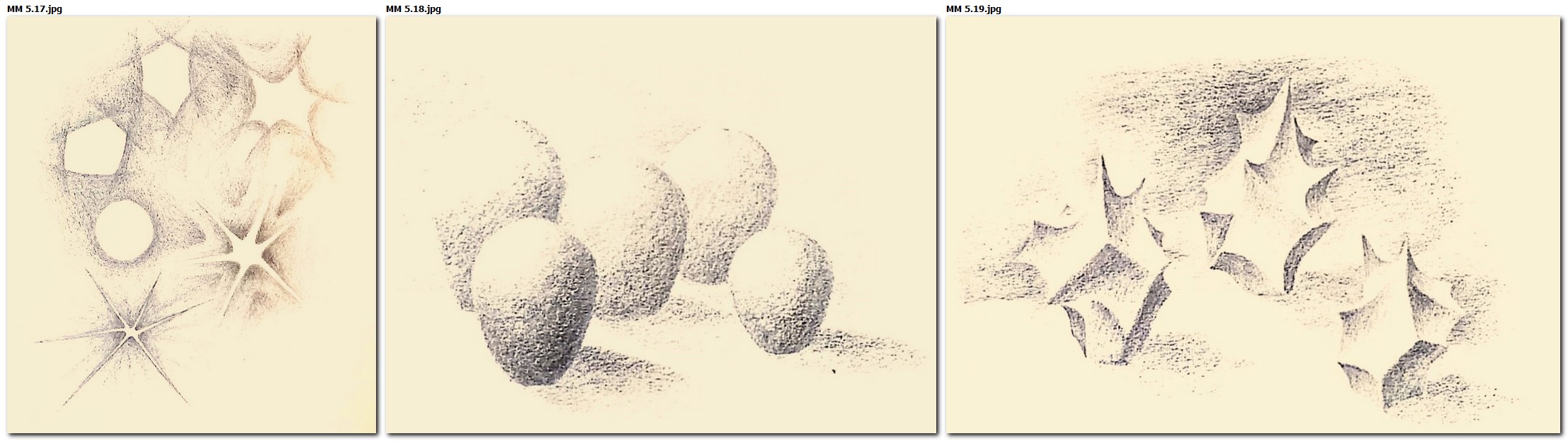

Nun machen wir als Drittes eine Art Gegenform zu der zweiten. Zuerst wiederholen wir die Zustände der ersten beiden Formen. Dann aber lassen wir den Druck von außen stärker auf die Flächen einwirken, so dass sie sich allmählich nach innen einkrümmen. Dadurch treten nun die Kanten viel deutlicher hervor als bei der zweiten Form. Wir bemerken auch, wie jetzt der Charakter des Kugeligen entschieden verlassen wird, ja der Ausdruck dieser Form uns in einer völlig anderen Weise als bisher berührt. Setzen wir in unserer Vorstellung nun die konkave Krümmung der Flächen in den Raum hinein fort, so entstehen schalenartige, natürlich unsichtbare Flächen im Raum, die sich einander schneidend durchdringen.

Wollen wir nun zuletzt ein Gegenbild der Kugel, unserer ersten Form, machen, stoßen wir auf eine Schwierigkeit. Denn der einheitlichen gewölbten Kugelfläche steht eine Vielzahl von hohlen Flächen gegenüber. Aber wir können uns eine reine Hohlform aus Ton, aus einer einzigen Hohlfläche gebildet, nicht vorstellen. Wir müssten denn selbst in einer Hohlform uns befinden, die sich vielleicht im endlosen Raum um uns herum wölbt oder besser gesagt «höhlt» - aber das ist nur im Unstofflichen denkbar. Es scheint also ein Gesetz unseres Eingebundenseins in die Stoffeswelt zu sein, dass wir unsere Form mit einer Anzahl von Hohlflächen bilden müssen als Gegenbild zur Kugel. Wir drücken nun stärker in die zuvor geformte Kugel hinein, die Kanten drängen weiter in den Vordergrund, während sich die Flächen mehr und mehr vertiefen. Sehr aufschlussreich ist es, wenn wir für diese vier Übungen die gleiche Menge Ton verwenden, indem wir ihn vorher abwiegen. So wird bei unserer letzten Übung der Stoff beim Eindrücken, an den Kanten immer mehr an die Peripherie gedrängt und zieht sich an den Ecken, wo drei Flächen sich berühren, immer mehr zu langen Spitzen aus, wenn wir uns bemühen, die Flächen wirklich konsequent hohl zu bilden. Die Form wird größer, scheint zu wachsen. Dadurch täuschen sich Auge und Hand: sie meinen, die größere Form sei leichter als die kompaktere Kugel. Aber wir haben ja vorher abgewogen! Diese strahlenförmigen Gebilde sind aus Ton fast nicht mehr zu machen; der Ton trocknet aus, bröckelt ab. Wir suchen in Gedanken einen geeigneteren Werkstoff und finden das Metall, wenn es in eine Form gegossen wird. Die Kugel ist aus dem wässerigen Ton gut zu gestalten; das jetzt entstandene stachelige Gebilde bedürfte des feuerflüssigen Metallgusses. Die Form, die nun vor uns steht, öffnet sich vielseitig gegenüber dem Raum; sie nimmt ihn auf, mehr oder weniger, je nachdem, wie hohl die schalenförmigen Flächen gestaltet sind.

Vollenden wir unsere vierte Übung in der Vorstellung: Die von außen einwirkenden Kräfte richten sich auf den Mittelpunkt der früheren Kugel; der Ton wird bis zur Auflösung strahlenförmig herausgedrängt in den Umkreis; dazwischen nur noch Raum, in den hinein die einzelnen Hohlflächen verschmelzen.

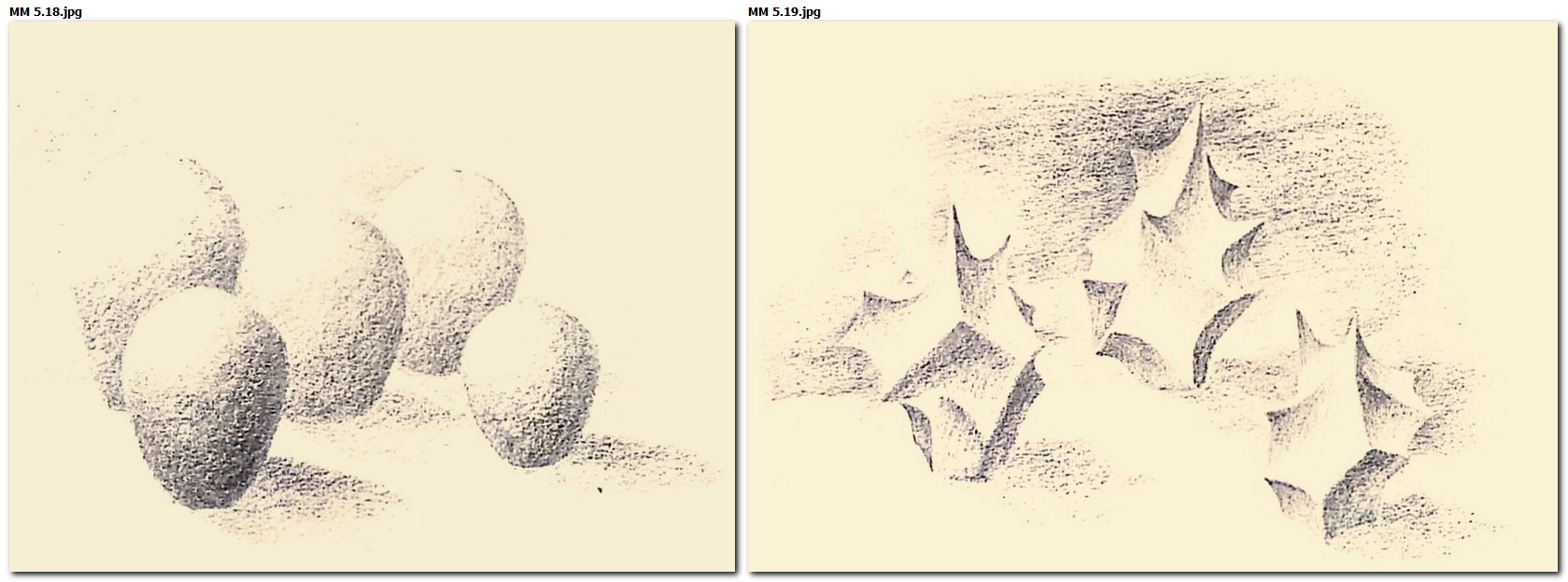

Haben wir das Glück, in einer Gemeinschaft solche Übungen machen zu können, dann stellen wir unsere Kugeln alle zusammen, die Hohlgebilde gegenüber und versuchen, durch Vergleichen dessen, was von ihnen ausgeht (nicht, was man in sie hineinsehen oder hineininterpretieren könnte!), etwas Wesentliches von ihrer Eigenart zu erfassen. Man kann es den Kugelgebilden wirklich ansehen, wie jedes für sich dasteht. Sie brauchen um sich keinen Raum, sie sind kühl und ruhig, wie schlafend. Die Hohlen kann man nicht so dicht nebeneinanderstellen; sie brauchen Raum um sich, sonst würden sie sich im Wege sein. Sie scheinen zu zerflattern, sich zu verstrahlen, sind lebhaft, wach und offen für den Umraum.

Sucht man nach entsprechenden Formbildungen in der Natur, so findet man die einen als Knospen, Knollen, Eier wieder, immer da, wo neues Leben noch in sich ruhend vorbereitet wird. Die anderen mehr in der Endphase eines Lebenszustandes, zum Beispiel einer Pflanze, die sich als Blüte in den Raum hinaus verströmt, oder dem Kiefernzapfen, der in seinem Jugendstadium die Rundform zeigt, sodann später durch die sommerliche Wärme aufplatzt und sich im Raum öffnet. Bei den Tieren muss man in diesem Zusammenhang die embryonale Eiform im Verhältnis zu den Bewegungsformen der Gliedmaßen oder der gesamten Gestalt sehen. Im ersten wirkt eine keimhafte, einschließende, formbildende, im Folgenden eine formauflösende, formverzehrende Kraft, die zu bewegter Lebhaftigkeit und Öffnung in der Formbildung führt. Deshalb können wir auch mehr gefühlsmäßig, trotzdem aber sehr konkret die Wirkungsweise des Wassers und des Feuers in diesen Formgruppen empfinden.

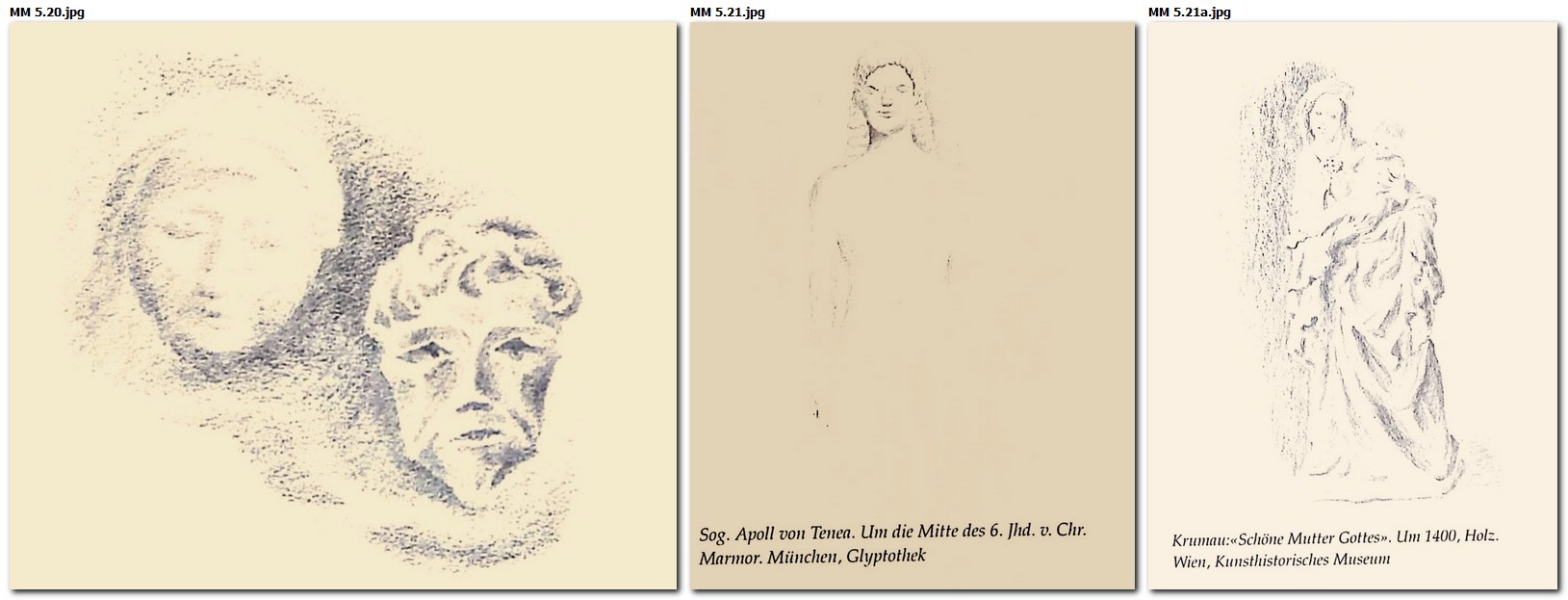

Wenden wir nun diese Formgegensätze auf die Gestaltung eines Menschenantlitzes an, so spricht aus ihnen derselbe Ausdruck, den wir soeben charakterisiert haben. Das ist ganz natürlich. Aber wir können sehen, wie in den Gesichtszügen, die das Seelische offenkundig widerspiegeln, sich das träumende Schlafen und das Wache noch deutlicher ausdrücken: Im Schlafenden ein körperliches Wohlgefühl, ein feines Lächeln, - im Wachen ein Ernst, der bis zu Schmerz und Gram gesteigert sein kann. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass das Leibliche in diesem Gram abgebaut, verzehrt wird; es wird alt. Das schlafende Antlitz verjüngt sich. Hier wird sichtbar, was K. Fortlage[9] als Einsicht gewonnen hat: «Das Bewusstsein ist ein kleiner und partieller Tod, der Tod ist ein großes und totales Bewusstsein, ein Erwachen des ganzen Wesens in seinen innersten Tiefen.» Ist die Seele im Leib bewusst anwesend, wird dieser abgebaut, verzehrt; er altert, er verhärtet. Gönnt die Seele dem Leib im Schlaf die rechte Ruhe, kann er regenerieren. Wir sehen, wie die Lebenszustände des Leibes abhängig sind von den seelisch-geistigen Zuständen des Wachens und Schlafens. Höheres seelisches Leben bedingt ein Absterben des Leiblichen, obwohl dieses Träger des seelischen Lebens ist. Das Seelisch-Geistige hat die Tendenz, die Form auszuhöhlen; im Konvex-Runden manifestieren sich die leibaufbauenden Kräfte.

¶ Formaufbauende und formverzehrende Kräfte

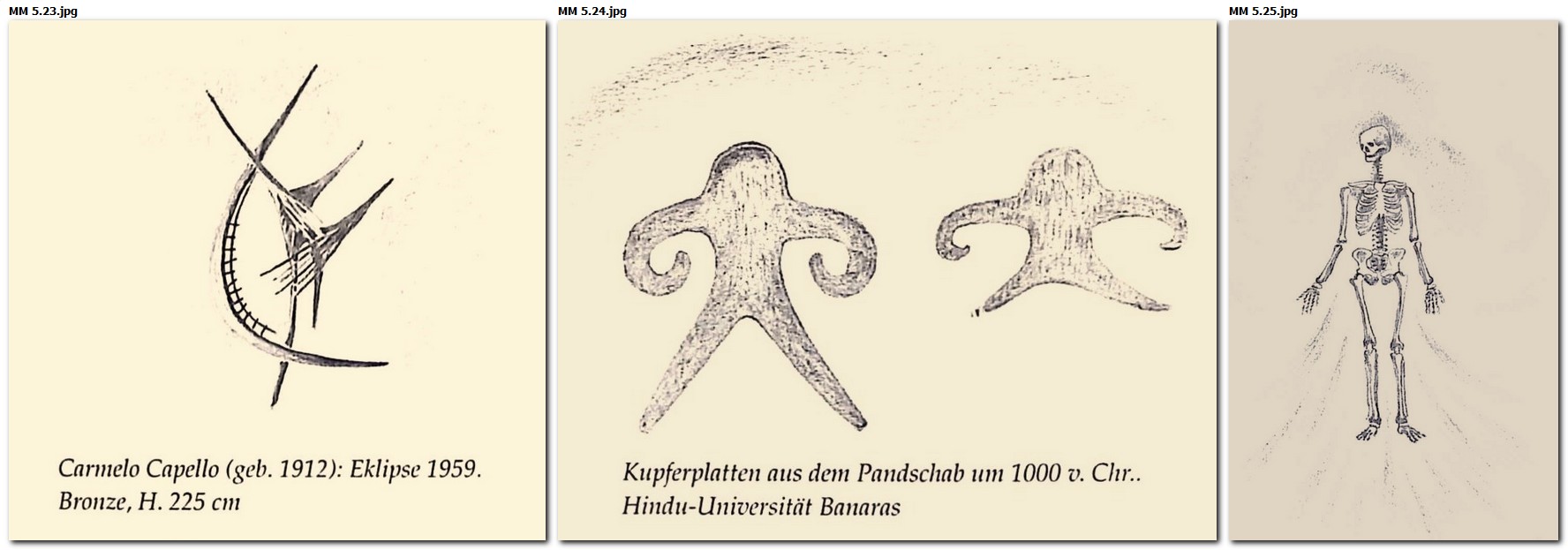

Die frühen Griechen lebten um das Jahr 600 v.Chr. noch ganz stark in den leibaufbauenden Kräften. Ihre Plastiken sind von innen drängend, schwellend, konvex gestaltet. Zugleich tritt das Wohlbefinden der träumenden Seele im Leibe als glückhaftes Lächeln im Antlitz auf, das noch kein von der individuellen Seelenkraft durchdrungenes Erstrahlen der Seele ist. Deshalb wird es zu Recht als «archaisches Lächeln» bezeichnet. In dem Augenblick, wo Schmerz und Freude wirklich in der Tiefe der Seele erlebt und bis in die Gesichtszüge, ja die ganze Haltung der Gestalt herausgedrängt werden, erscheint der Leib folgerichtig wie verzehrt, wie aufgelöst. Das ist so in der spätmittelalterlichen Plastik, wo die gesunde Leibesgestalt, die Körperlichkeit hinter den aufgebauschten Gewandfalten, die fast nur noch aus Hohlflächen und Kanten bestehen, wie erstirbt, sich in Hohlräumen verbirgt. Dafür leuchtet die ganze Gefühlswelt der Seele nicht nur in den Gesichtszügen auf, sondern durchdringt den Körper bis in die Fingerspitzen hinein. Deshalb spricht das Spiel der Hände in diesem Zeitraum (15. Jahrhundert) eine so eindrucksvolle beseelte Sprache: gleichsam Gratbildungen zwischen Hohlflächen, als Folge des Sich- Einsenkens des Seelischen in die Körperlichkeit. Moderne Plastiken sind häufig bis aufs äußerste von diesen formverzehrenden Kräften gebildet; dadurch haben sie keine Körperlichkeit mehr, strahlen aber in den Raum hinaus, dem sie sich öffnen. Es sind Raumgestalten geworden.

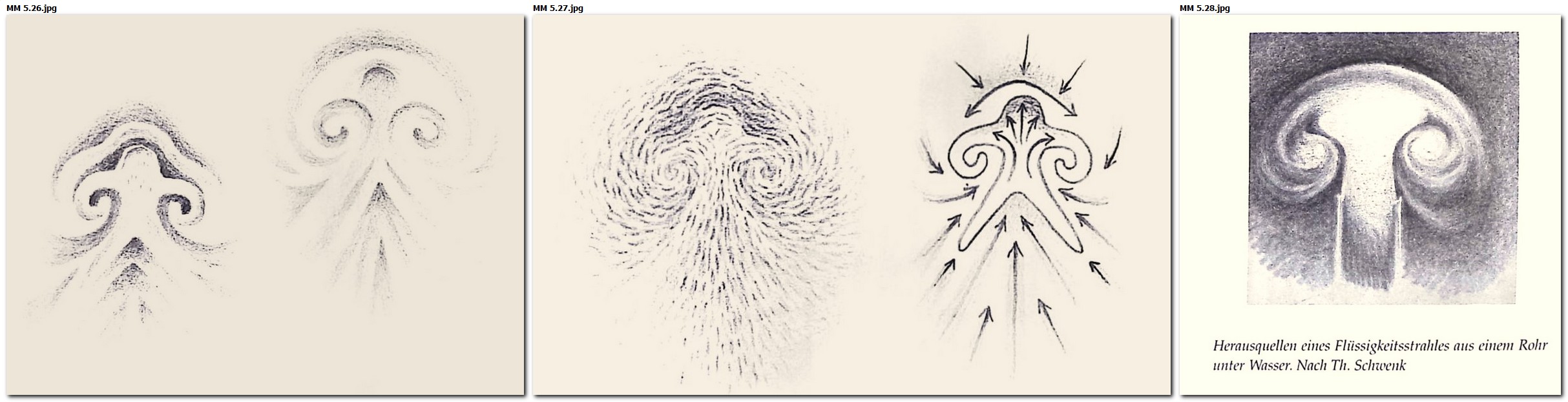

Im Schlafen und Wachen haben wir die Bewusstseinszustände des Menschen angeschaut, die sich auf die Leibesgestalt abwechselnd formgestaltend oder formverzehrend auswirken. Die aus der Kunstgeschichte angeführten Beispiele verlaufen in größeren Zeiträumen. Jetzt betrachten wir die Leibesgestalt des Menschen nicht in der Zeit, sondern wie sie uns im Raum entgegentritt. Wir nehmen dazu ein indisches «Idol», das aus der Vorgeschichte Indiens stammt (etwa 1000 v.Chr.). Es gibt sieben solcher Kupferplatten, deren Zweck unbekannt, deren Vorkommen in der Kunstgeschichte einmalig ist. Für uns hat diese Gestaltung eine besondere Bedeutung, sobald wir nicht nur das handwerklich hergestellte Ding darin sehen, sondern den Umkreis mit einbeziehen, aus dem heraus diese offensichtliche Urform des Menschen entstanden sein könnte. Das kann man zeichnerisch tun. Man kann versuchen, die Gestalt selbst aus dem Fluss von Kräften des Umkreises zu bilden. Überraschend schnell wird deutlich, dass wir es nun zu tun haben mit einem Ineinanderwirken der ersten und vierten Übungen aus Ton. Was wir nacheinander geformt haben, liegt gleichzeitig gestaltbildend dem Menschenleib zugrunde. Aus der Polarität des Strahligen, das von unten nach oben einwirkt, und einer Stauung von oben her, durch welche das Konvex-Runde entsteht, bildet sich im mittleren Bereich eine Form, die weder rund noch strahlig, sondern eine Verbindung oder besser Durchdringung beider darstellt. Bei der letzten Zeichnung kann man das erkennen, was bei unseren Übungen im Ton nicht unmittelbar klar werden konnte: wie nämlich die Gegensätze des Runden und Strahligen in der einrollenden Spiralform der Mitte ein Gemeinsames haben; das heißt also, der Gegensatz überbrückt, versöhnt wird.

Im Skelett des Menschen sehen wir eine ins wirkliche Leben übersetzte Realität dieses Urbildes vor uns. Im Knochenbau wird sie noch deutlicher sichtbar als in der lebenerfüllten Menschengestalt. Wir finden das Aufgesplitterte, Verzehrte in den Fingerspitzen, das nach oben zu immer mehr von der vereinheitlichenden Formkraft des oberen Poles gebändigt wird und in der Einheit des Runden zur Ruhe kommt, erstarrt. Wir empfinden unmittelbar im Heranschießen der in dem Strahligen sich verbergenden geistig-seelischen Kräfte das Zündende, das Sich-Erregend-Warme und denken beim Anschauen der Röhrenknochen an den Ton, der bei der vierten Übung in dünne Strahlen zwischen den von außen hereinbrechenden Kräften zusammengedrängt wurde. Und wir empfinden in dem zur Ruhe sich klärenden Kugelgebilde das Sich-Abkühlen und Dichter-Werden, das Formbildende im Stofflichen. Bei dem Idol kommt das Abgeschlossene dieser Form durch das Hochkrümmen des Bleches am oberen Rand des Kopfes noch wirksamer zum Ausdruck.

Fassen wir unsere Erfahrungen zusammen:

Die geistig-seelischen, formverzehrenden Kräfte strahlen von außen her in unser Gliedmaßensystem ein und entwickeln durch die Entfaltung des Willens in Blut und Muskeln Wärme, die wir bei der Betätigung der Gliedmaßen erleben. Verbrennungsvorgänge entstehen im Stoffwechselorganismus, während die Formen der Glieder wie aufgesplittert werden.

In den Prozessen des Hauptes kommt die Bewegung zur Ruhe und führt zur geschlossenen Rundform, die als Schädelkapsel die äußere, leibliche Grundlage gestaltet für das Gedankenleben. Physiologisch äußert sich dieses in Ablagerungsprozessen, im Erstarren des Stoffes. Im Haupte des Menschen offenbaren sich in kühler Klarheit die Intelligenzkräfte der Welt. Wir sind also auf zwei verschiedene Organisationen geistig-seelischer Art gestoßen, die einerseits im Umkreis des Gliedmaßensystems und andererseits im Kopf lokalisiert sind. Dazu sei aus dem 13. Vortrag der «Allgemeinen Menschenkunde» ein Wortlaut R. Steiners wiedergegeben:

«Besehen Sie sich Ihre innere Handfläche und besehen Sie sich Ihre innere Fußfläche, so wird auf diese fortwährend eine Art von Druck ausgeübt, der gleich ist dem Druck, der auf Ihre Stirne von innen ausgeübt wird, nur in der entgegengesetzten Richtung. Indem Sie also Ihre Handfläche der Außenwelt entgegenhalten, indem Sie Ihre Fußsohlenfläche auf den Boden aufsetzen, strömt von außen durch diese Sohle dasselbe ein, was von innen gegen die Stirne zuströmt. Das ist eine außerordentlich wichtige Tatsache. Es ist deshalb so wichtig, weil wir dadurch sehen, wie es eigentlich mit dem Seelisch-Geistigen im Menschen bestellt ist. Dieses Geistig-Seelische, das sehen Sie ja daraus, ist eine Strömung. Es geht eigentlich dieses Geistig-Seelische als Strömung durch den Menschen durch. Und was ist denn der Mensch gegenüber diesem Geistig-Seelischen? Denken Sie sich, ein Wasserstrom fließt hin und wird durch ein Wehr aufgehalten, so dass er sich staut und in sich zurückwellt. So übersprudelt das Geistig-Seelische sich im Menschen. Der Mensch ist ein Stauapparat für das Geistig-Seelische. Es möchte eigentlich ungehindert durch den Menschen durchströmen, aber er hält es zurück und verlangsamt es. Er lässt es in sich aufstauen.»[10]

Dieses Strömen und Aufstauen kommt am deutlichsten in der Zeichnung zum Ausdruck. Uns wird durch die vorausgehenden Beobachtungen und Übungen bewusst, dass es sich dabei um geistig-seelische Strömungen handelt. So wird verständlich, dass der Mensch bei der körperlichen Arbeit im Geistigen sich bewegt, «im Geistigen herumschwimmt», sobald er seine Glieder regt. Und die Folge ist, dass wir uns unbewusst mit dem Geiste der Welt verbinden, wenn wir körperlich arbeiten. «Der Geist umspült uns, wenn wir körperlich arbeiten.»[11]

¶ Durchdringung von Intellekt und Willen

Nun stehen beide Arten der geistig-seelischen Kräfte in ihrer Gegensätzlichkeit deutlich vor uns, gebunden an Kopf und Gliedmaßen. Wir greifen zurück auf das Zitat vom 31.8.1919 (S. 311). Dort charakterisiert R. Steiner den Intellekt mit seiner Tendenz zum Materialismus. Das Kopfdenken erfasst und beschreibt die gewordene Welt der Dinge, ihre Außenseite, ihr Da-Sein. Wir erkennen, dass die Form des Kopfes in ihrer Gestaltbildung, im Festwerden bis zum Verhärten dieser Tendenz des Intellektes entspricht. Dadurch ist er zu der «Maschine» geworden, die die allgemeinen Gesetze aus den großen Sammlungen von Tatsachen herausmahlen kann - wie Darwin sein eigenes Denken charakterisiert.

Im Tätigsein der Glieder wird dem entgegengewirkt; Werdeprozesse schaffen Veränderung, Neugestaltung. Das sind geistig-willenshafte Kräfte. Sie können nur tätig werden durch die strahlige Form und Aufsplitterung der Glieder. Wir können mit runden, undifferenzierten Fäusten, mit kugelig zusammengelegten Händen oder rund eingeschrumpften Armen kein Werkzeug umgreifen, keine feinfühligen Arbeitsbewegungen durchführen. Differenzierte Bewegungsarten entstehen durch Streckung und Gliederung der wie zersplitterten, durchlässig gewordenen, von der Form her aufgelösten, vom Rhythmus ergriffenen Gliedmaßen. Wir folgen R. Steiner, der die seelisch-leiblichen Vorgänge, die hier vorliegen, geisteswissenschaftlich erforschen konnte, und der uns die Ansätze zeigt für die Entwicklung des Intellekts: Von großer Wichtigkeit ist es, zu wissen, dass das Kind erst im 12. Lebensjahr beginnt, sich selbst mit seinem eigenen Knochenbau ganz zu verbinden. Vorher lebte es leiblich gesehen mehr im Rhythmus des Atems und Blutes, im Dehnen und Zusammenziehen des Muskels, also mehr in seinem «Flüssigkeitsorganismus». Mit dem 12. Lebensjahr beginnt ein Schub, der dem feiner Beobachtenden deutlich das stärkere Hervortreten des Knochigen im Strecken der Glieder, in den Bewegungen, im ganzen Habitus zeigt. Das Kind ist irdischer geworden; die willensartige Kraft drängt herauf und verlangt nach Tätigkeit. In Gartenbau und Werkarbeit setzen zwei Fächer ein, die diesem neuen Willensdrang körperlich Rechnung tragen. Beide beziehen in verschiedener Weise

die Erde mit ein: der Gartenbau als spezieller Arbeitsplatz; im Werken bietet sie den notwendigen Widerstand bei Arbeiten, die sich auf den Boden abstützen müssen, wie beim Sägen, Hämmern, Schnitzen und anderen.

Dabei vollzieht das Denken einen Schritt aus der bildhaften Gemütsvorstellung in klare, voneinander sich abhebende Gedankenfolgen, die es möglich machen, physikalische und chemische Vorgänge zu erfassen und zu verstehen. Es senkt sich sozusagen aus der Höhe des Kopfes herab und stößt an der Härte des Skeletts an. Hier trifft es auf den Strom des Willens, der als neue Seelenkraft in die Glieder einstrahlt. Das Denken erhält einen Willenshaften Einschlag durch das Ergreifen des Organismus bis in die Knochen hinein. Sehr ausführlich und eindringlich beschreibt R. Steiner diese Vorgänge im «Weihnachtskurs»; einige charakteristische Sätze seien hier wörtlich angeführt: «Indem wir ins zwölfte Jahr eintreten, lernen wir ein solches Denken, das nach der Willensnatur seine Vorgänge in den Knochen, in der Skelett-Dynamik hat. Wir machen da den wichtigen Übergang vom weichen System des Menschen zum ganz harten System, das sich, ich möchte sagen, wie ein objektives Hebelsystem in die Welt hineinstellt...

Während des Denkens über die physische Natur waltet eigentlich der Prozess im ganzen, im vollen Menschen, und zwar gerade für das Denken im Skelett. Wir setzen uns auch mit unserem Denken in das Skelett hinein mit unserem zwölften Jahre...

Jetzt muss man beginnen, dasjenige, was man zuerst im Bildhaften gehalten hat, was man dann in das lebendig Pflanzliche, in das empfindend Tierische übergeführt hat, in das Begreifen, das verstandesmäßig-intellektualistische Begreifen der unorganischen Natur überzuführen.»[12]

Durch kräftige, sinnvolle Betätigung der Glieder kann sich dieser Intellekt gesund entwickeln und «auf Grund» kommen. Denn durch nichts ist die Logik zu ersetzen, die in den Werkvorgängen verborgen ist. Ein falscher Gedanke, in der Werkstatt oder im Garten in die Tat umgesetzt, hat sofort eine sichtbare und handgreifliche Konsequenz. Der Intellekt wacht an den Erfahrungen seiner arbeitenden Hände auf!

Dabei zeigt es sich, dass auch der erwachende Eigenwille dem Kind noch etwas ganz Unbekanntes ist. Wie oft steht es erschrocken oder mit verwunderter Freude vor dem Werk, das ganz anders geworden ist, als man es jemals gedacht oder «gewollt» hat. Wachheit des Kopfes und klare Überlegung, die sich auf feines Einfühlungsvermögen in Werkzeug und Werkstoff auswirken, sind jetzt ausgewogen; der Eigenwille, der aus den Gliedern heraufschlägt, wird gestaltet und dienstbar gemacht: Intelligenz des oberen Poles durchdringt sich mit dem Willen des unteren Poles, die nun, sich wechselseitig befruchtend, dem jungen Menschen als neue Fähigkeiten zur Verfügung stehen.

¶ Wirkung künstlerischer und handwerklicher Arbeit auf Leib und Geist

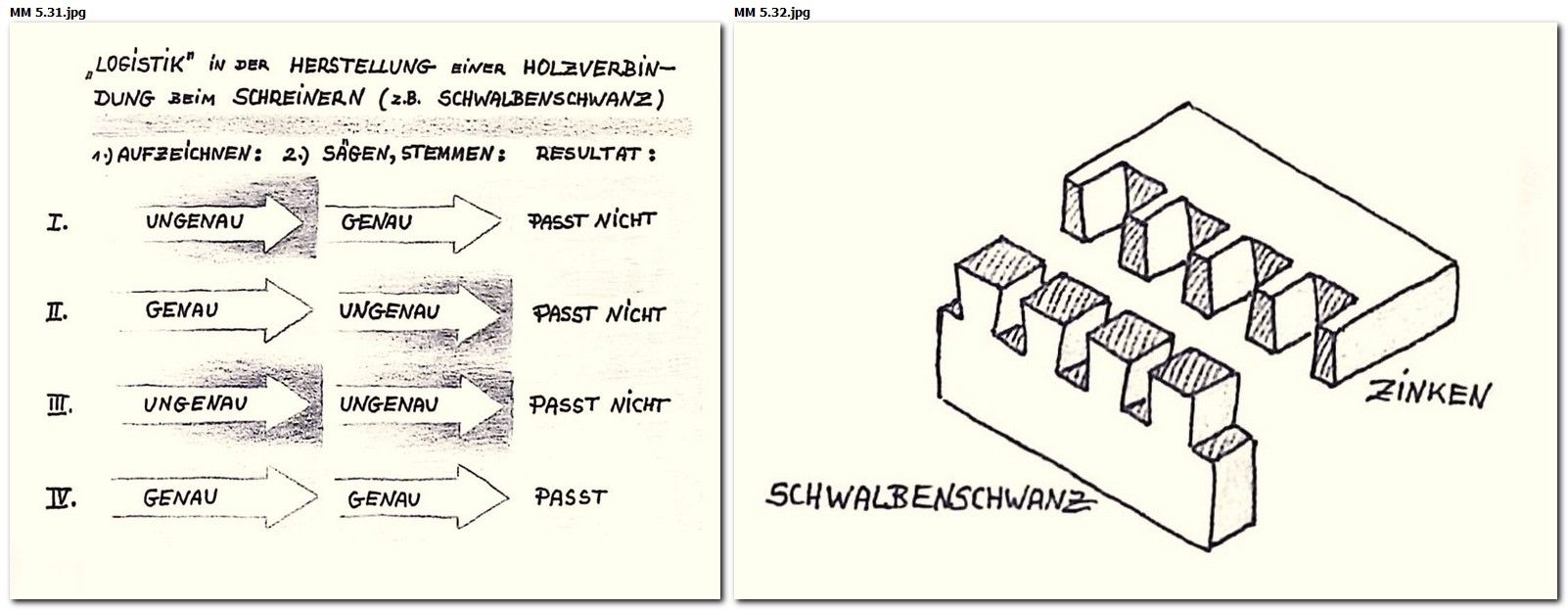

In den nachfolgenden Jahren steigert sich das soeben charakterisierte Geschehen. Deshalb setzen auch von der 9. Klasse an gesteigert die handwerklichen und künstlerischen Fächer ein. Es ist oft eine schwere Zeit, bis der neue Einklang von Intellekt und Wille errungen wird. In dem rein logischen Charakter handwerklicher Techniken darf nicht stehengeblieben werden. Sägen, Stemmen und Hobeln zum Beispiel müssen sauber erlernt werden, sollen aber nur Grundlage für weitere Gestaltung sein. Dadurch kommt der logische Aufbau eines Holzregales in Bewegung, das Tragen, Halten, Stützen der Bretter wird in der Formgestalt künstlerisch zum Ausdruck gebracht. Das starre Gerüst des Logischen in der Herstellung von vier gleichen Stuhlbeinen wird verlebendigt im

Ausgestalten der Formen, zum Beispiel des Sitzes oder der Lehne. Deren feinfühlig abgekantete, gestaltete Fläche wirkt anregend, bildend auf die Wahrnehmung und das damit verbundene Vorstellungsleben zurück. Goethe hatte erkannt, welchen Einfluss die Sinneswahrnehmung auf die Entwicklung des Geistes ausübt. Je banaler die Form, desto träger der Geist! Eine lebendige Formgebung aber wirkt auch verfeinernd, sensibilisierend auf die Tätigkeit der Muskeln ein, die bei der handwerklichen Arbeit die mechanischen Bewegungen der Werkzeuge ausführen.

Form und Material des Werkstückes bestimmen den Einsatz der Werkzeuge und die damit verbundenen Arbeitsbewegungen der Arme und Hände. Wenn ich eine Mutter mit dem Schraubenschlüssel festzuziehen oder eine Holzschraube in das Holz einzudrehen habe, müssen sich Knochenbau und Muskelbewegung auf die einfachen, rein mechanischen Drehbewegungen, die die Mutter und die Holzschraube fordern, einstellen. Führe ich diese Arbeit maschinell aus, kommen immer weniger differenzierte Bewegungen durch Hände und Arme zur Anwendung, weil die Maschine mir einen Teil davon abnimmt. Mein Bewegungsorganismus muss sich ganz in die Eigenart der Maschine einfügen. Schon das Umgraben im Garten oder Holzhacken geben dem Arbeitenden ganz andere Freiheiten, die Bedingungen des eigenen Körperbaues mit einzubeziehen. Wenn auch das Arbeitsziel das gleiche ist, so wird der gedrungene, kleine Mann anders graben oder hacken als der lange, der kräftige anders als der schwächliche.

In der künstlerischen Ausgestaltung eines Werkstückes kann man sich noch stärker befreien von rein mechanischen, starren Arbeitsbewegungen. Feinfühlige Drehungen von Handgelenk und Unterarm, die durch den ganzen Körper bis herab zur Fußsohle gespürt werden können, bestimmen den Verlauf des Schnitzens; das Durcharbeiten einer Tonplastik verlangt Tastvermögen, das von feinsten Muskelbewegungen ausgeführt wird. Das ist geformte Anstrengung! So wirkt künstlerisches Tun auf verschiedenste Weise bildend an der Empfindsamkeit des gesamten Körpers und gestaltet, sensibilisiert dadurch die Willenskraft, die im Menschen tätig ist: Das ist echte Willensbildung! Ebenso ergreift sie die Vorstellungsbereiche des Kopfes und wirkt lockernd, anregend, plastizierend auf diese ein.

R. Steiner macht uns aber auf noch tiefere Zusammenhänge zwischen Tun und Denken aufmerksam. Sie beruhen auf der Erfahrung, dass der Wille eine Seelenkraft ist, die in ganz verschiedenen Bereichen des Menschen wirken kann.[13]Am offenbarsten betätigt sie sich als Körperkraft in Bewegungen und Arbeitsgängen; sie kann das Gemüt in innere Bewegung bringen und so als Phantasie in unserem Bewusstsein aufleuchten. Und sie kann die Bilderwelt unserer Vorstellungen so in Fluss bringen, dass diese nicht nur als Abbilder der äußeren Geschehnisse in uns leben, sondern eigenschöpferische Gestalt annehmen und zu ideellen Bildungen führen, wie sie Goethe in der Urpflanze innerlich wahrnahm. R. Steiner hat in einer großen Fülle von Vorträgen und Schriften die Schulung solcher imaginativer Erkenntniskräfte exakt beschrieben[14].

So berichtet er zum Beispiel[15], wie wichtig die Tätigkeit einer angestrengten Muskelarbeit gerade in der Jugendzeit ist; wie es sich für ihn selbst ausgewirkt hat, dass er als Knabe Holz hacken, Kartoffeln ausnehmen, mit dem Spaten graben und säen konnte. Dadurch sei es ihm später viel leichter möglich geworden, ein imaginatives Denken, das in tiefere Schichten unseres Daseins eintauchen kann, zu entwickeln, als ohne diese Arbeiten. Die Anstrengung, die dazu nötig ist, ist ganz entsprechend der Anstrengung, die man in den Muskeln bei körperlicher Arbeit empfinden kann. Es sind Willensanstrengungen, die einmal die Muskeln impulsieren für eine Arbeitsleistung, ein anderes Mal im Denkprozess wirken; die innere Anstrengung, die geleistet werden muss, ist die gleiche.

Auch der Jugendliche muss, wenn er durch die strenge Exaktheit der Logik geschult wurde (6. - 8. Klasse) und in der Reifezeit seinen Willen tätig entwickelt, zu den Ansätzen eines «lebendigen Denkens» geführt werden, das geeignet ist, Phänomene unserer Welt zu erfassen, die über das Logische hinausdringen in die Bereiche tieferer Weltzusammenhänge, zur «lebendigen Wahrheit», wie R. Steiner es nannte. Wie soll sich der junge Mensch in die Welt lernend einleben: hermetisch im «Büffel-Ei» abgekapselt - oder seine Intelligenz durch Arbeit bereichernd, aufschließend für alle Welterscheinungen?

R. Steiner wollte die Jugend, die durch die Waldorfschule geht, zu Ideen befähigen, mit denen sie hineingehen kann in die Wesenheit der Dinge, nicht nur herangehen an ihre äußere Erscheinungsform. Das setzt Gemüts- und Willensbildung voraus. So kann verstanden werden, warum die Waldorfschule sich bemüht, Einrichtungen zu schaffen, um «so viel als möglich durch den Willen den Intellekt zu wecken».

«Wenn man weiß, dass unser Intellekt nicht dadurch gebildet wird, dass wir direkt losgehen auf die intellektuelle Bildung, wenn man weiß, dass jemand, der ungeschickt die Finger bewegt, einen ungeschickten Intellekt hat, wenig biegsame Ideen und Gedanken hat, während derjenige, der seine Finger ordentlich zu bewegen weiß, auch biegsame Gedanken und Ideen hat, hineingehen kann in die Wesenheit der Dinge, dann wird man nicht unterschätzen, was es heißt, den äußeren Menschen mit dem Ziel zu entwickeln, dass aus der ganzen Handhabung des äußeren Menschen der Intellekt als ein Stück hervorgeht.»[16]

Intelligenz und Wille durchdringen sich im dritten Jahrsiebt. Starke Polaritäten charakterisieren dieses neue, aus Denken, Fühlen und Wollen sich bildende Seelenleben. Aber nur in diesem Spannungsfeld kann sich das «Ich» als Organ der Persönlichkeit herausarbeiten. Es wird noch getragen von den Willenskräften, äußert sich deshalb «eigen-willig», weil es noch nicht voll zu sich selbst gefunden hat. Betätigt sich der Wille durch Arbeit, wird das Ich regsam und kann sich entfalten. Das Künstlerische aber spannt es in seine polaren Elemente ein[17]; im Gestalten ergreift das Ich die Gegensätze und befreit sich in ihrer Bewältigung aus seiner seelischen Hülle. Um das 21. Lebensjahr wird es zum Mittelpunkt der Persönlichkeit.

Werden diese Willenskräfte im Spannungsbereich der seelischen Polaritäten nicht angeregt, aktiviert, kann sich das Ich nicht gesund entwickeln; es verkümmert. So ist es möglich, dass Menschen mit hoch entwickelter Intelligenz auf ihrem Fachgebiet Hervorragendes leisten können, aber keine Stellung nehmen zu ethischen Fragen oder keine Notwendigkeit sehen, für die Folgen ihrer Handlungen sich mitverantwortlich zu fühlen.

Darwin hat erkannt, dass das Verkümmern der Empfindungen für das Künstlerische nachteilige Folgen für den «moralischen Charakter» haben muss, wie es eingangs von ihm zitiert wurde. Viele namhafte Wissenschaftler kamen zu derselben Überzeugung.

Moralische Impulse fließen heute nur aus den geistigen Quellen, die tiefer im Menschen gründen als der Intellekt. Aus dem Intellekt des Kopfes kann keine Moralität entstehen. Diese tieferen Kräfte des Menschen können durch das Künstlerische geweckt werden. Gehen wir vom künstlerischen Tun über zur intellektuellen Bildung, wird Grund gelegt für eine Moral, die im Menschen aus dem Geist heraus angeregt wird, von dem oben so oft gesprochen wurde. Sie kann durch tätige Arbeit in das Gedankenleben hineinwachsen und steht nicht unbeteiligt daneben. Auch das ist die Folge eines Weges, der so viel wie möglich durch den Willen den Intellekt wecken möchte.

¶ Logik und Arbeit

Noch einmal kehren wir zu dem «Lalebuch» zurück. Sehr aufschlussreich ist das gedruckte Titelblatt, worin der Verfasser auf folgende Weise seinen Namen nennt: Zuerst ist in einer Zeile das ganze Alphabet aufgeführt, darunter steht der Vers:

«Die Buchstaben, so zu viel sind,

Nimm aus, wirf hinweg sie geschwind,

Und was dir bleibt, setz' recht zusammen:

So hast du des Autors Namen.»

Das ist ganz logisches «Computerdenken», bereits im Jahr 1597. Da aber der Schlüssel für das Auswahlsystem der Buchstaben nicht gegeben noch gefunden wurde, ist der Autor bis auf den heutigen Tag unbekannt geblieben.

Der Schreiber des Lalebuches hatte offensichtlich tiefen Einblick gehabt in die geistigen Strömungen seiner Zeit und seinen Sorgen für die Zukunft auf volkstümliche Art in dem Buch Ausdruck gegeben. Er erkannte die Gefahr, dass wir allesamt zu Narren werden würden, wenn wir das Kopfdenken, das nur zu einer materialistischen Lebensauffassung führen kann, nicht mit den Kräften des Geistes durchfeuern, verlebendigen würden. Er schreibt im 17. Kapitel: «Dann dieweil wir alle zu Laien worden sind / in dem wir die rechte Weisheit verloren haben/ und das mutwilliger Weise / so pflegen wir allzeit mehr der Narrei nachzufragen / und der Torheit nachzuforschen / als aber der Weisheit.»

Diese «Torheit» besteht darin, die Welt lediglich von ihrer Außenseite her, also «oberflächlich» zu betrachten. Bezeichnenderweise leiten die Laien ihre Herkunft von den Griechen ab. Das technische Denken durch Beobachtung natürlicher physikalischer Erscheinungen und die richtige Anwendung von Naturgesetzen wurde in Griechenland angeregt und entwickelt.

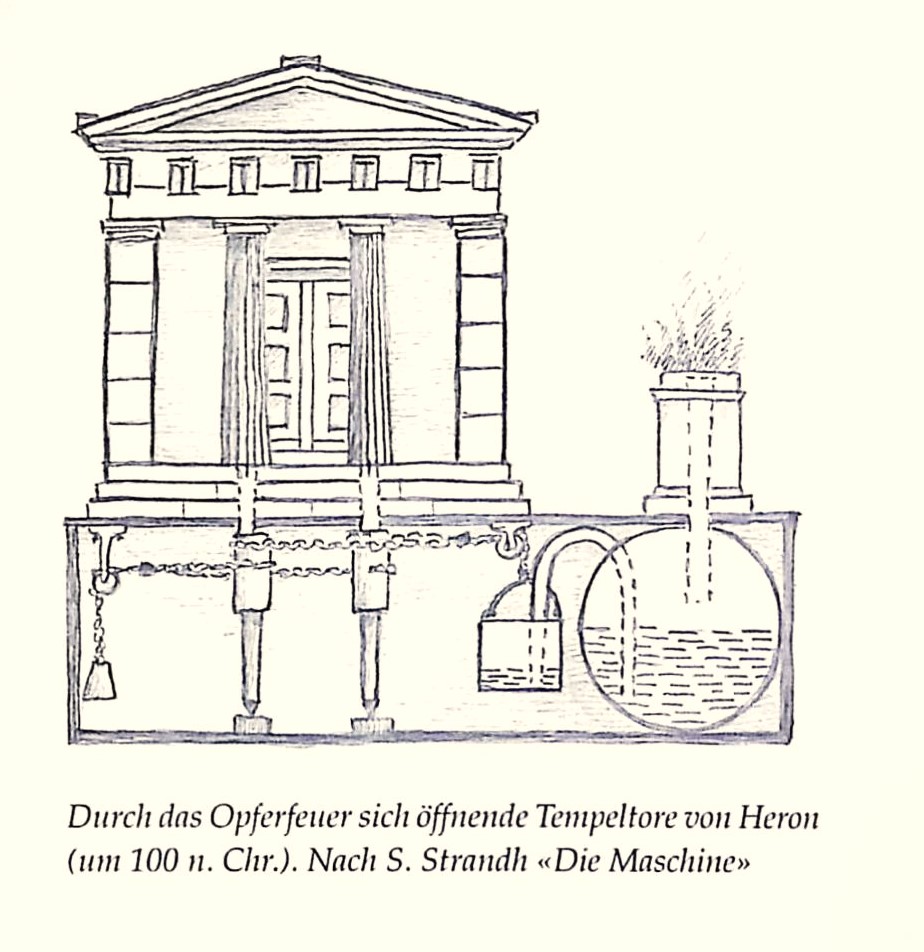

Die Wirkung der Elementarwesen in der Natur verblasste für die Wahrnehmung des Menschen in dem Maße, als man durch äußere Beobachtung die physikalischen Eigenschaften der Naturkräfte entdeckte. Das Öffnen der Tempeltore durch eine physikalisch-mechanische Vorrichtung oder der Weihwasserautomat, den Heron von Alexandria (etwa um 100 n.Chr.) konstruierte, lenkten das Bewusstsein von dem heiligen Dienst für den Gott ab, dessen Gegenwart für das innere Schauen mehr und mehr entschwand; Beobachten, Denken und Sinnen gingen auf die äußere Erscheinung der Dinge und Vorgänge über, wurden «oberflächlich».

Auf diese Weise hat sich das griechische Denken von alter, mythischer Anschauung befreit und ist im Römertum unter Verlust letzter Lebendigkeit in das rein Logische eingemündet; es ist abstrakt geworden.

Wie aber kann Gedankenlogik in lebensvoller Weise geübt werden? Indem wir sie aus der Tätigkeit der Gliedmaßen entwickeln! Das Handwerk bindet den Gedanken unmittelbar an das Tun der Hände an; es korrigiert jeden Gedanken sofort, der nicht «tat-sächlich» aus der Sache heraus gefasst wurde. Wenn man Metall, Holz oder Ton bearbeiten will, muss man bei der Arbeit die Logik des Materials aus ihm selbst konkret herausholen. Diese Logik entspringt nicht aus dem Kopf, sondern aus der Notwendigkeit, die sich aus Aufgabenstellung und Werkmaterial folgerichtig ergibt. «Lebenslogik», nicht «Kopflogik» wird im Handwerk geübt, besonders da, wo eine exakte Planung der eigentlichen Tätigkeit vorausgehen muss, wie etwa beim Schreinern, Schuhmachen oder Buchbinden. Die Richtigkeit meines Denkens wird schließlich durch das saubere Zusammenpassen der Teile unmittelbar bestätigt: Mein eigenes Denken lebt in den objektiven Gesetzen der Stoffe und Dinge ebenso wie mein Handeln. Im Hand-Werk identifiziere ich mich selbst mit der Welt im Bereich des Stofflich-Materiellen.

R. Steiner hat oft und sehr eindringlich darüber gesprochen, dass in der Oberstufe das wirkliche Leben den Unterricht erfüllen soll und nicht der Blick in weit zurückliegende Kulturen, deren Leben längst erloschen ist.[18] Menschen, die durch eine handwerklich-praktische Schulung der Logik gegangen sind, stehen mit ihrem Denken anders im Leben als diejenigen, die nur eine Logik der Begriffe im Kopf tragen. Erst wenn die Gedanken «Hand und Fuß» haben, können sie im Leben bestehen und Segen stiften.

¶ Auf dem Wege zu einem lebendigen Denken

Es wäre reizvoll zu verfolgen, wie vom ausgehenden Mittelalter an die «Tatsachen-Logik» durch Kunst und Handwerk sich sprunghaft entwickelt hat, anfänglich noch aus frommen Gemütskräften heraus in den Dienst des Übersinnlichen gestellt. Mehr und mehr hat sie sich dann besonders seit dem Ende des 18. Jahrhunderts der systematischen Erforschung der Erde zugewendet und daraus die moderne Technik hervorgebracht. Aber das ist nur die eine Seite; mit derselben klaren Bewusstheit lernte dieses aus der Tatsachen-Logik hervorgehende Denken auch, sich der geistigen Seite unseres Daseins zuzuwenden. Das beschreibt R. Steiner für unsere moderne Zeit, indem er über zwei polare Zielrichtungen spricht, die das Denken heute haben kann.[19] Richtet es sich auf die äußere Welt, wird es von dieser angeregt, geleitet, vielleicht sogar bestimmt, wie weit es sich mit ihren Erscheinungen befassen soll. Anders ist es, wenn es sich dem Übersinnlichen zuwendet. Dieses ist uns gegenüber zurückhaltend; wir müssen uns anstrengen, seinen Erscheinungen und Vorgängen näherzukommen, sie öffnen sich unserer Denkkraft gegenüber nicht ohne weiteres.

Es ist so, als wenn wir in der Ferne einen Berggipfel erblickten, zu dem uns unsere Sehnsucht treibt; wir können ihn nur anschauen - wenn wir uns nicht auf den Weg machen und ihn in mühseligen Stunden des Wanderns ersteigen. So kann das Denken in Bezug auf übersinnliche Vorgänge ein Erkenntnisziel gleichsam erblicken, muss dann aber starke innere Impulse entwickeln, um zu diesem Ziel zu gelangen. Diese Kräfte sind Gefühl und Willen. Ohne die liebevolle Hingabe des Gefühls an das noch unbekannte, noch nicht erreichte Ziel kann sich der Wille nicht regen, der den Gedanken selbstlos hinübertragen soll; der Wille muss sich vertrauensvoll der Führung des Gefühls überlassen, das liebevoll das Unbekannte umfasst. Nur so kann der Gedenke, getragen von dem Gefühl der Liebe und der Ergebenheit des Willens zu dem Unbekannten, sein Erkenntnisziel erreichen. Insofern dieser Vorgang sich in der Seele des Menschen bewusst vollzieht, ist das Ich die zusammenfassende Kraft dieser drei Seelentätigkeiten, die R. Steiner als «Bewusstseinsseele» bezeichnet. Das vom Ich geführte Zusammenklingen von Denken, Fühlen und Wollen im Erkenntnisprozess gegenüber dem Übersinnlichen beschreibt er als die Erkenntnishaltung des modernen Menschen überhaupt. Er bezeichnet sie mit dem Wort «Andacht».

Wir sind bisher gewohnt, von «Andacht» nur in einem engeren religiösen Sinn zu sprechen. R. Steiner erweitert sie zur Grundstimmung der Seele gegenüber der Wahrnehmung aller Welterscheinungen. Wird sie in der Seele wirklich rege gemacht, nicht als Gemütsstimmung, sondern als von Gefühls- und Willenskräften getragene Erkenntniskraft des Denkens, vermag sie die äußeren Erscheinungsformen der Welt durchlässig zu machen für die Wirksamkeit des Geistigen. Dadurch kann das eingangs zitierte «Geistige im Menschen» sich zum «Wahrheitsquell» vorantasten, und der Mensch taucht ein «in die Wesenheit der Dinge».

Wer sich mit den vorausgegangenen Darlegungen auseinandergesetzt hat, wird sich nicht wundern, wenn hier geltend gemacht wird, dass das Gefühl der Liebe und die Ergebenheit des Willens seelische Qualitäten sind, die bei der künstlerisch-handwerklichen Werkstattarbeit entwickelt werden können. Ja, Liebe und zurückhaltender Eigenwille sind sogar unumgängliche Voraussetzungen für eine solche Arbeit. Schon eingangs wurde hingewiesen auf die notwendige Entfaltung der «Werkliebe».[20] Erscheint die gleichgültige Bedienung einer Maschine noch möglich, so ist eine solche innere Haltung einem künstlerischen Werk gegenüber oder bei der Herstellung eines Schuhes, der Pflege der Pflanzen usw. undenkbar. Die lieblos ausgeführte Fläche einer Zeichnung, einer Plastik wird dem geübten Auge sofort auffallen und das Werk zum Machwerk herabwürdigen. Liebevolles Durcharbeiten kennzeichnet die Hingabe des Schöpfers an sein Werk.

Diese aber ist nur möglich durch das Zügeln des Willens, der durch die Hände strömt. Zügellosigkeit zeigt sich in der noch nicht beherrschten Technik der Arbeitsgänge, der noch nicht bewältigten Führung des Werkzeugs. Um diese zu erreichen, ist Besonnenheit und ausdauernde Übung notwendig; ohne Geduld kann das Werk nicht wachsen. Ebenso wichtig ist die Folgsamkeit, die Ergebenheit gegenüber den Anweisungen des Lehrers oder Meisters, der die richtigen Handgriffe kennt und erprobt hat. Wer beim Schnitzen beide Hände benutzt, um das Hohleisen in das Holz zu stoßen, lebt noch in der Eigenwilligkeit der Ungeduld, die sich in ungezügelten Schnitten im Holz spiegelt. Erst wenn die linke Hand aufgelegt wird, um dem Druck der rechten Hand die Führung und Zurückhaltung aufzuprägen, werden die Schnitte feinfühlig gestaltet.[21] Die Bildung der Fläche wird dann eine andere Qualität zeigen, anderen Ausdruck haben. So ist es mit jedem Arbeitsvorgang, der aus herzhafter, von wacher Beobachtung geführter Besonnenheit geleitet ist - ganz gleich, an welchen man dabei denken mag.

Ergebenheit des Willens, liebevolle, fühlende Hingabe an die Welt - allmählich können diese Fähigkeiten, die zuerst im handwerklichen Tun leiblich geübt wurden, mehr im Seelischen wirksam werden, sich im künstlerischen Gestalten weiterentwickeln und dann auch das Denken ergreifen. Was zuerst im Körper tätig ist, kann Grundlagen schaffen für die Entfaltung seelischer und geistiger Kräfte. Anders gesagt, ist handwerklich-künstlerische Arbeit eine Methode, um Gefühl und Willen zu entwickeln, die wir für die Entfaltung eines lebendigen Denkens brauchen. Jetzt wird der Zusammenhang zwischen «Arbeit» und einer Erkenntnishaltung, die R. Steiner als «Andacht» bezeichnet hat, unmittelbar klar.

Gefühl und Wille verbinden sich mit dem Intellekt zu einer höheren Erkenntniskraft. Dieser nimmt nicht nur die Vorgänge der äußeren Welt als Spiegelbilder in sein Vorstellungsleben auf, sondern befreit sich durch eigene Schöpferkraft von seiner Neigung, materialistisch zu werden. Gefühl und Wille erwecken ihn zu geistgemäßer Auffassung der Welt.

Hier schließt sich der Kreis. Wir sind wieder am Anfang unserer Betrachtung angelangt. Wille und Intellekt verschmelzen, beides Entitäten polarer Art, beide im Menschen wirksam. Den Händen und ihren Helfern, den Armen, kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu; sie wirken in der Mitte ausgleichend, verbindend, verschmelzend. Sie sind frei zur Arbeit und können dadurch die Wandlung vollbringen. In der handwerklichen Arbeit wenden sie sich mehr den Bedürfnissen des alltäglichen Lebens zu. Im Künstlerisch-Bildenden äußern sie das, was im seelisch-geistigen Bereich des Menschen lebt.

Bewegt man in sich die hier anklingenden Gedanken, so leuchtet in der Spannung der Gegensätze, von denen hier gesprochen wurde und die sich miteinander zu einer fruchtbaren Einheit verweben können, diejenige Geisteskraft auf, die es allein vermag, diesen Kampf im Menschen zu bestehen: das Ich, das sich mehr und mehr herausgestaltet, je mehr es an dem Ausgleich seiner eigenen Wesenheit tätig ist. Nur durch solche Entfaltung der Persönlichkeit kann man «vom Künstlerischen übergehen in die intellektuelle Bildung».

Um die Erweckung dieser im Menschen ruhenden Kräfte bemüht sich die Waldorfpädagogik. Ob und wie sich diese im späteren Leben auswirken, hängt von den Intentionen jedes einzelnen und seinem Schicksal ab; die Schule kann nur versuchen, sie aufzuschließen. Auf den jungen Menschen selbst kommt es an, was er daraus macht.

[1] R. Steiner, GA 293,11. Vortrag

[2] «Nürnberger Nachrichten» vom 6.7.1985

[3] Charles Darwin, Autobiographie

[4] Das Lalebuch, Reclam

[5] R. Steiner, GA 297, 31.8.1919

[6]«Handfertigkeit» bedeutet heute «Werkarbeit»

[7]R. Steiner, GA 192, 8.9.1919

[8] R. Steiner, GA 217,10.10.1922

[9]siehe Fußnote 11, S. 228

[10] R. Steiner, GA 293, 13. Vortrag

[11] Siehe Fußnote 10

[12] R. Steiner, GA 303,2.1.1922

[13] Was hier für den Willen beschrieben wird, gilt sinngemäß auch für das Gefühl und das Denken.

[14] R. Steiner, GA 9, GA 10, GA 13 u.a.m.

[15] R. Steiner, GA 316, 8.1.1924

[16]R. Steiner, GA 301, 26.4.1920

[17] Siehe 4. Teil, Die Aufgaben des Künstlerischen

[18] R. Steiner.GA 303, 12. Vortr.; GA 192, 4., 6. Vortr.; GA 302, 5. Vortr.; GA 294,12. Vortr. U.a.m.

[19] R. Steiner, GA 59,28.10.1909

[20] Siehe 2. Teil, Auf dem Holz-Weg

[21] Siehe 2. Teil, Werken in der Mittelstufe