MICHAEL MARTIN

¶ Zur Methodik des bildnerischen Unterrichts

Der Blick in die Pflanzenwelt öffnet uns das Auge für eine unerschöpfliche Fülle von Formbildungen. Vom Keimling über die Entfaltung der Blätter und Blüten bis zur Reife der Samen beobachten wir eine fortwährende Gestaltwandlung. Diese beginnt in einfachen, kugeligen Gebilden: Knospen, Samen, Knollen, Zwiebeln. In der Tierwelt und beim Menschen finden vergleichbare Vorgänge statt. Alle organischen Bildungen entstehen aus oft sehr kleinen, noch undifferenzierten mehr oder weniger rundlichen Formen, die sich ähnlich sind.

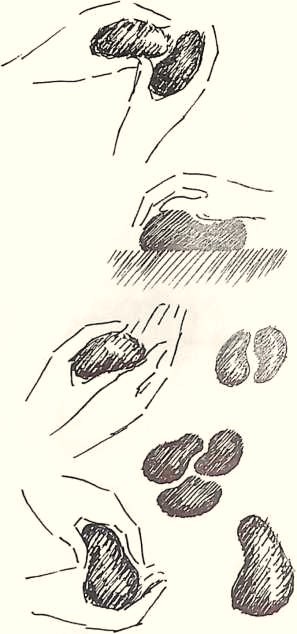

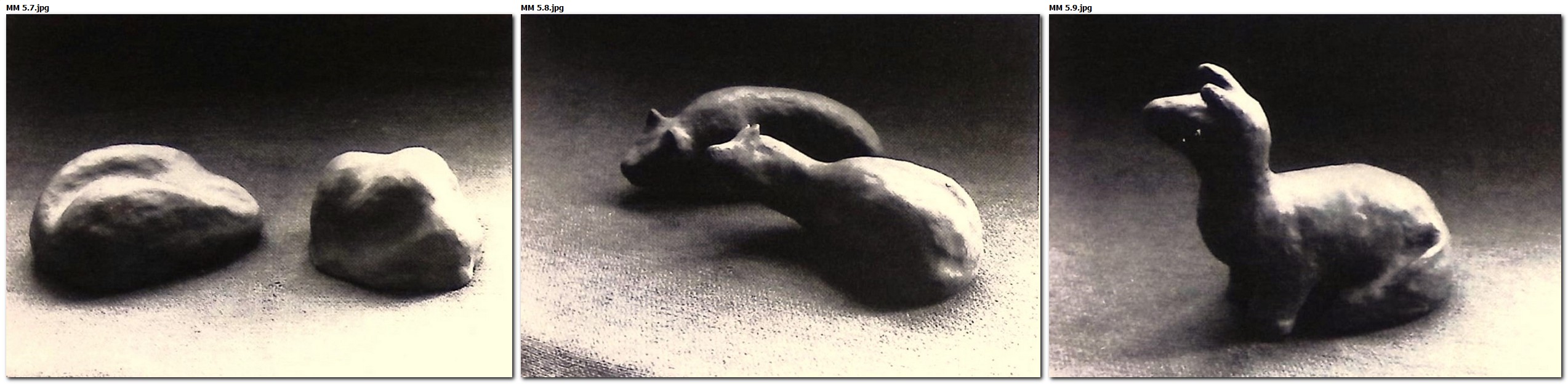

So sehen sich zuerst auch die Grundformen ähnlich, die in der 4./5. Klasse plastiziert werden, weil sie dem organischen Formbildeprozess folgen. Aus dem Druck des Ballens, der Finger, der Handfläche differenziert sich die Tonkugel in die Urform eines Tieres. Da drängt sich der Rücken in den Schultern zusammen,

der Kopf senkt sich drohend zum Stoß nach unten; da schleicht es in rhythmischer Bewegung behutsam und lautlos davon; ein andermal bildet sich aus dem begierigen Schnuppern eine spitze, witternde Schnauze: Urformen von Stier, Fuchs oder Hund. Sie entstehen durch die Führung des Lehrers; die kraftvolle Gestalt, die

Bewegung des Schleichens, die Wachheit der Sinnesorgane werden dem Kind zum Erlebnis gebracht und aus der Hand formend gestaltet.

«Die Form des Tieres liegt schon in der menschlichen Hand verborgen, daher ist es nicht schwer zu lernen, dass sie an der richtigen Stelle drückt und formt, Buckel und Delle macht, um die charakteristische Gestalt des Tieres zu finden...»[1]

Die Kinder arbeiten, vom Lehrer geleitet, aus der Bewegung der Grundform (Springen, Schleichen, Lauern, Schwimmen usw.), nicht aus der Erinnerung an ein Tier, das sie einmal gesehen haben. Aus dem Prozess wird allmählich deutlich, zu welcher Tiergestalt die Tätigkeit hinführen wird. Das innere Erleben der Formbildung führt zur Gestaltung, nicht die begriffliche Vorstellung eines bestimmten Tieres. Aus der schöpferischen Vielfalt der bewegten Formenwelt entstehen die mannigfaltigsten Tiere, gleichsam vermittelt durch die universelle Formbildekraft der Hände. Dabei drückt jedes Kind sein Temperament und seine persönliche Eigenart in zwangloser Weise aus.

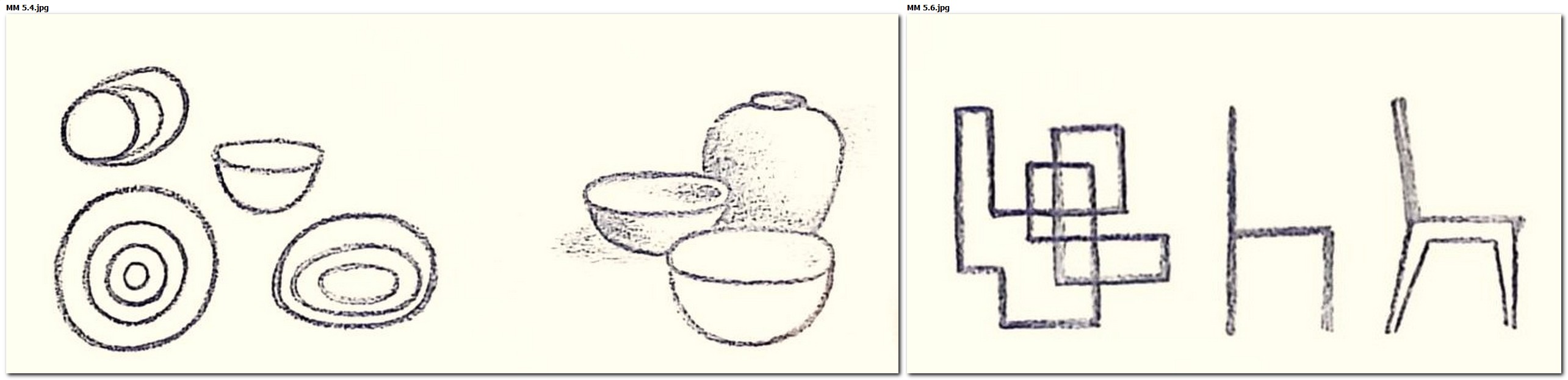

Diese Methode regt R. Steiner in den «Lehrplanvorträgen» für den zeichnerischen Unterricht an, erweitert sie aber sofort auch auf das Malerische und Bildnerische.[2] «Aus der Form heraus» sollen alle nur denkbaren Formelemente geübt werden, damit das Kind ein unmittelbares Erlebnis von runden, hohlen, spitzen, geraden, eckigen usw. Formen in sich entwickeln kann. Denn runde Formen wirken anders als spitzige, sie entstehen aus anderen Formkräften als jene. Das soll das Kind empfinden lernen, bevor es dieselben Gestaltungen in der äußeren Welt wiederfindet. Zuerst soll es einen Winkel zeichnen, danach mache man das Kind darauf aufmerksam, dass an dem Stuhl ein solcher Winkel zu finden ist. «Lassen Sie das Kind nichts nachahmen, bevor Sie nicht in ihm aus innerem Gefühl heraus die Form in ihrer Selbständigkeit gepflegt haben, die dann später erst auch nachgeahmt werden kann...»[3]

Hier liegt ein offenbares Geheimnis vor uns von größter Tragweite für das gesunde Hineinwachsen des Kindes in die Welt: Aus dem schöpferischen Beleben der eigenen Bildekräfte werden Formkräfte im Innern des Kindes angeregt und durch Zeichnen, Malen, Plastizieren äußerlich dargestellt, sichtbar gemacht. Wird das Schulkind stufenweise wach für die Umwelt (mit dem 10. und 12. Lebensjahr, dann in der Reifezeit), dann findet es draußen im gegenständlichen Raum die Formen wieder, die es in seinem inneren Erlebnisbereich trägt; es begrüßt seine Umgebung im Wiederfinden von Formen und Linien als etwas Bekanntes. Es sieht sich nicht einer ihm fremden äußeren Welt gegenüber, sondern einer längst vertrauten, unbewusst in ihm vorhandenen. Die Gegenstände draußen haben nur eine andere Stofflichkeit, eine andere Realität angenommen.

Sind wir einmal auf dieses Motiv aufmerksam geworden, können wir als Lehrer unsere pädagogische Aufgabe im weitesten Sinne unter diesen Gesichtspunkt stellen: Die Individualität des Kindes soll hereingeführt werden in die objektive sichtbare Raumeswelt und ihre Zusammenhänge; Persönlichkeit und Welt sind dann nicht polare Gegensätze, sondern der Mensch sieht sich auf vielfältige Weise hineinverwoben in diese Welt, sein leibliches und seelisches Dasein gründet auf all dem, was ihm die Welt darbietet und entgegenträgt. Der Gegensatz von Subjekt und Objekt ist bedingt durch unser modernes gegenständliches Bewusstsein und erschwert unseren Kindern ein organisches Eintauchen in die Umwelt.[4] Besonders der Jugendliche steht in Gefahr, nur ein Verständnis für sich selbst, nicht aber für die Weltzusammenhänge zu suchen, in die er hineinwachsen soll. Das so gefährdende Sich-Zurückziehen, das Sich-Verkriechen in sich selbst kann die Folge sein; oder er verliert sich in den materiellen Verlockungen der Umwelt.

Die Empfindungen eines dreizehnjährigen Jungen dagegen beschreiben einen Zustand völligen Einsseins zwischen sich und der Welt, der höchstes Glück für ihn bedeutete:

«Dass ein Junge am freien Sonntagmorgen gedankenlos im Heidekraut oder sonstwo auf dem Rücken liegt, diese interessante Situation, die in ähnlicher Weise jedes Jugendleben reichlich schmückt, würde mir übrigens gewiss nicht im Gedächtnis geblieben sein, wenn sie nicht einem der höchsten Genüsse zum Rahmen gedient hätte, die mir je zuteil geworden.

Mein inhaltloses Träumen ging nämlich allgemach in einen ganz außergewöhnlichen Zustand über, den ich etwa dem des Hellsehens vergleichen möchte. Es war, als würde irgendwo ein Schleier abgezogen, und mein Blick begann das Innere der Gegenstände zu durchdringen, die mich umgaben. Der blaue Himmel über mir mit seinen Sommerwölkchen, die Bäume, Büsche, Gräser, die Vögel in den Zweigen, die kleinen Käfer, Ameisen und Spinnen am Boden, ja die anscheinend toten, an der Chaussee angehäuften Steine, das alles erschien mir in einem neuen, bis dahin nicht geahnten Werte. Die ganze Natur war durchsichtig geworden, sie hatte die Maske abgeworfen. Alles Dunkle, Tote, Materielle war verschwunden, und die Dinge offenbarten ihren ewigen Gehalt, als lebendiges Licht und Leben, und zwar als ganz dasselbe Licht und Leben, das auch in mir war; es war ein und dasselbe Bewusstsein, ein und dieselbe Substanz in mir und ihnen. Ein und dasselbe geistige Band verknüpfte mich mit ihnen, und sie mit mir, nichts Feindliches, nichts Fremdes mehr in der ganzen weiten Schöpfung. Mein Herz erglühte, und ich empfand etwas von dem Entzücken eines Menschen, der in fremden, ihm liebgewordenen Gestalten plötzlich seine leiblichen Geschwister erkennt...»[5]

Es sei ausdrücklich betont, dass hier eine außergewöhnliche Bewusstseinsveränderung geschildert wird. Daran aber wird deutlich, dass die Dualität von Ich und Welt, die ja für die Bildung der Persönlichkeit notwendig ist, in einen höheren Zustand des Zusammenklingens übergehen kann. Können künstlerische Übungen dazu beitragen, diese notwendige Distanz zwischen Subjekt und Objekt zu überbrücken, einen Ausgleich zwischen innerer und äußerer Welt zu schaffen als die Voraussetzung für jedes «Interesse«?

Die aus dem «Handraum» des Kindes gestalteten Tierplastiken beispielsweise werden in der Oberstufe aufgegriffen und zu differenzierteren Aufgaben geführt, an denen der Schüler individuelles Formgefühl und eigene Gestaltungskraft zum Ausdruck bringen kann. Nach wie vor setzt die Plastik bei der Urform an, wird in eine Bewegung gebracht, in der sich das Triebhafte des Tieres auslebt. Der Schüler muss versuchen, in die Triebnatur des Tieres einzutauchen, um die Form zu finden, die den Betrachter überzeugt. Man kann gut unterscheiden zwischen Tierplastiken, die dem äußeren Erscheinungbild des Tieres nachgemacht wurden, und solchen, die ihre Bewegung aus der dem Tiere innewohnenden Triebkraft zu schöpfen scheinen.

Das Bewusstsein lenkt bei der Arbeit die eigene Triebnatur in die Gestaltung des Tieres; man löst sich gleichsam von sich los und wird eins mit der Tierform. Die subjektive Triebkraft nimmt dadurch objektive Form an und wird als Tiergestalt sichtbar. Hierbei ist als «Triebkraft» nichts Negatives gemeint, sondern einfach die persönliche Kraft der Wünsche, Antriebe, Motivationen, die in der Reifezeit als Seelenkräfte willenshafter Natur im jungen Menschen auftauchen.

Was an diesem Beispiel beschrieben wurde, gilt entsprechend für alle Themen, die man zum Plastizieren finden kann. Wird der Plastizierunterricht in dieser Weise geführt, dient er dem Hineinwachsen des Jugendlichen in die Welt. Er findet seine eigene Innenwelt durch eine gültige Form in der Außenwelt zum Ausdruck gebracht. Was in seinem Innern rumort, wird

nicht «herausgesetzt», sondern umgestaltet; er wird sich nicht subjektiv in Formen «austoben», die dann vielleicht als «moderne Kunst», als individuelle Eigenarten Eindruck machen. Was hier gemeint ist, kommt in drei Leitworten des Bildhauers Hans Wimmer (geb. 1907) einprägsam zum Ausdruck:

Denkst du an das Werk,

oder schaust du dich im Spiegel?

Von sich absehen ist alles.

Sich behaupten durch Sich versagen.[6]

Hier ist ein Quell für Missverständnisse gegeben: Die Waldorfschule will nicht den jungen Künstler wecken, der seine besonderen Ausdrucksformen sucht, so wie sie nicht den künftigen Handwerker entdeckt, wenn geschreinert oder geschmiedet wird. Die künstlerischen und handwerklichen Fächer bieten auch nicht nur den notwendigen Ausgleich für die Lernfächer an. Sie werden selbst zur Methode, um für den Schüler eine Brücke zu bauen, über die er aus seiner eigenen Welt in die Welt seiner späteren Wirksamkeit schreiten kann.

Genauso wächst das Kind durch das Erlernen der Buchstaben in das Schrifttum der ganzen Welt hinein. Das kann es nur, wenn es sich in die Gesetze der Schrift willig hineinfindet, um sie dann später individuell zu benutzen. Obwohl diese Gesetze als Schriftzeichen objektiven Charakter haben, verhindern sie nicht, dass sich die persönliche Handschrift entwickeln kann, die jeden Menschen vom anderen unterscheidet. Es ließen sich beliebig viele solche Beispiele finden, die zeigen können, wie der Ausgangspunkt einer Tätigkeit objektiver Art ist, deren Erlernung erst die Grundlage bietet für die freie Entfaltung des Individuellen im Menschen.

Anders als beim Holz, Stein oder Metall lässt der Ton eine sehr freie Formbildung zu, gerade deshalb, weil seine eigene Stofflichkeit an keine Form gebunden ist. Aus diesem Grunde wird er zum Plastizieren bevorzugt; durch seine Plastizität stets wandelbar, fügt er sich allen «Eindrücken» der Hand fortdauernd, bis der Schöpfer die endgültige Form gefunden hat und sie aus seinen Händen entlässt. Methode, Werkmaterial und die Hände als einziges Werkzeug prägen einen gewissen Stil, den man in den Waldorfschulen immer wieder vorfindet, der sich auch von Stil und Ausdruck anderer Schulen leicht unterscheiden lässt. Bei näherem Anschauen wird man aber die individuelle Gestaltung der Schülerarbeiten sehr wohl bemerken; nur der oberflächliche, mit der Materie nicht vertraute Beobachter kann behaupten, dass das Individuelle in den Schülerarbeiten nicht genügend zum Ausdruck komme.

Es ist richtig, dass die Waldorfschulen im Bildnerischen weniger Techniken und Materialien anbieten als die Kunsterziehung anderer Schulen. Sie suchen die Individuation der Schüler nicht so sehr in der Wahl bildnerischer Techniken, sondern geben durch die Aufgabenstellung innerhalb einer Technik den individuellen Freiraum, wie es auch bei einem Aufsatzthema der Fall ist. Die Gestaltung der Form individualisiert, nicht die Technik.

Aus den vorausgegangenen Aufsätzen dürfte hervorgehen, wie wichtig die beschriebenen Werktechniken und -Stoffe für die Schulung und Reifung der Schüler sind. Sie wurden ausgewählt nach dem Gesichtspunkt: Wie kann man die Entwicklungsschritte der Schüler sinnvoll unterstützen? Ein Zuviel an Techniken geht auf Kosten der Gründlichkeit und führt leicht zu der Täuschung, man könne bereits mit einer Sache fachgerecht umgehen, obwohl man sie nur flüchtig kennengelernt hat. Intensives Verbinden erscheint heute für die Schüler mehr geboten als rascher Wechsel; das bedingt die Auswahl einiger grundlegender Techniken. Auf manches andere muss aus zeitlichen Gründen verzichtet werden.

Was hier am Beispiel des Plastizierens ausgeführt wurde, gilt sinngemäß auch für das Malen oder Hell-Dunkel-Zeichnen. In allen drei Bereichen werden Techniken verwendet, die ein lange andauerndes Verändern während der

Gestaltung ermöglichen. Dabei kann das Werk während seiner Entstehung in der Vorstellung des Schülers einen Reifeprozess durchmachen, der sich äußerlich in fortgesetzten Verwandlungen manifestiert.

Der flüchtige Blick in eine Ausstellung von Schülerarbeiten an Waldorfschulen zeigt dadurch viel Verwandtes, ja einen unverkennbaren Stil, auf den schon hingewiesen wurde. Collagen oder Nachahmung öffentlich beliebter Kunstrichtungen fehlen vollständig. Alles, was aus Einzelteilen, künstlichen Materialien, Kulturabfällen usw. zusammengesetzt ist, entstammt einer Formenwelt, die insbesondere mit technischen Produkten verwandt ist. Technische Geräte müssen ja aus vielfältigen Materialien und verschiedenartigen Formen «synthetisiert» werden. Im handwerklichen Bereich begegnen wir solchen Arbeitsformen, die beim Korbflechten, Metalltreiben, Schreinern, Schneidern usw. in der Oberstufe vielfältig geübt werden. Sie bilden die Vorstufen technischer Herstellungsverfahren.

Das organische Prinzip entwickelt seine lebendigen Gestalten aus der Einheit zu einer differenzierten Form, ohne seine innere Einheit aufzugeben. Es setzt nicht aus Einzelteilen zusammen, sondern gestaltet aus dem Ganzen.

Dieser organische Ansatz bei den künstlerischen Schülerarbeiten strahlt eine gewisse lebendige Harmonie und innere Ruhe aus, die sich dem Betrachter wohltuend, vielleicht auch unerwartet mitteilen. Es gibt Kritiker, die sagen: Das entspricht nicht unserer spannungsreichen, technisierten Zeit! Darauf kann man antworten: Weil unsere Zeit so ist, geht uns das Verständnis für die Wirklichkeit des Organisch-Lebendigen mehr und mehr verloren. Unsere Umwelt und die sozialen Verhältnisse werden heute weitgehend durch den Menschen bestimmt; wird es nicht höchste Zeit, an einem neuen Menschenbild zu arbeiten, das nicht nur Verständnis für alles Technische, sondern - auch durch künstlerische Übungen - ebenso für die organischen Gesetze unserer Welt hat?

[1] A.-U. Clausen/M. Riedel, Plastisches Gestalten

[2] R. Steiner, GA 295, 2. Lehrplanvortrag, 6.9.1919 vormittags

[3] Siehe Fußnote 2

[4]In diesem Zusammenhang ist folgende Aussage von Jacques Lusseyran bemerkenswert: «Alles ging vor sich, als ob das Licht nicht mehr dieser Gegenstand der Außenwelt wäre, nicht mehr diese fremdartige Beleuchtung, nicht mehr dieses Naturphänomen, das sich zutragen kann oder nicht und worüber wir so wenig Macht haben, sondern als ob dieses Licht von nun an die Außenwelt und mich selbst mit einer einzigen Bewegung, mit einem einzigen Griff umhülle. Meines Augenlichtes beraubt, konnte ich nicht sagen, dass das Licht, das ich sah, von außen kam. Ich konnte ebenso wenig sagen, dass es aus meinem Innern kam. - Und wirklich: Innen, außen sind ungenügende Begriffe geworden. Als ich viel später, während meines Studiums, von dem Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Tatsachen sprechen hörte, war ich nicht befriedigt: ich sah zu genau, daß dieser Unterschied auf einer falschen Auffassung der Wahrnehmung fußte...». Jacques Lusseyran, «Blindheit - ein neues Sehen der Welt»

[5] E. Wiesenhütter, Blick nach drüben

[6] H. Wimmer, Über die Bildhauerei