¶ Steinbildhauerei in Oberstufenklassen

von WINFRIED STUHLMANN (in: Michael Martin Hg., Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht in der Waldorfschule, Stuttgart: 1991, S. 267-289)

Das Fach «Steinmetzen», ebenso wie Kupfertreiben, Töpfern und Eisenschmieden, kommt im ursprünglichen Lehrplan der Waldorfschulen nicht vor. Es handelt sich um handwerklich-künstlerische Fächer, die später, als die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und die entsprechenden Lehrer gefunden waren, eingerichtet wurden. Allen drei Bereichen ist gemeinsam, dass sie als eine Art zu plastizieren, unter besonderen Bedingungen und mit handwerklich hervorragenden Anforderungen, angesehen werden können.

Besonderer Wert muss bei der Steinbildhauerei auf Methode und klare Zielvorstellungen anhand jederzeit nachvollziehbarer Regeln gelegt werden. Wir wollen zeigen, wie weit eine Arbeit «geführt» werden kann, wo der Bereich der Freiheit zuerst betreten wird und wie sich die Handhabung der Freiheit ohne Willkür zur Selbständigkeit steigern lässt. Da es sich bei der Kunstausübung nie um blindes Nachvollziehen eines Vorgemachten handeln darf, wird der freien künstlerischen Gestaltung besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Der erfolgreiche Verlauf der Arbeit erwächst einerseits aus den handwerklichen Gegebenheiten, andererseits aus der Themenstellung. Wir beginnen mit der handwerklichen Bearbeitung des Steines und den dazu nötigen Werkzeugen und verweisen darauf, dass die hier beschriebenen Werktechniken z.B. in allen Werken Michelangelos wiederzufinden sind.

Das Steinhauen ist bei uns in die Vorbereitung zur Architekturepoche der 12. Klasse eingebettet, die mit einer Studienfahrt, z.B. in die Toskana, abgeschlossen wird. In Carrara werden Naturstein-Werke und Steinbrüche besichtigt. Dabei werden kleinere Marmorstücke aus dem Steinbruch mitgenommen, die dann an einem anderen Ort in der Toskana von den Schülern bearbeitet werden. Die Vorbereitungsarbeiten hierfür haben in der Schule stattgefunden. Mit dem Steinhauen sind Übungen im Zeichnen und Plastizieren verbunden. Diese Arbeit wird durch Referate und Ausflüge zu den Kunstzentren der Toskana wie z.B. Florenz, Siena begleitet, so dass bei den Schülern ein lebhaftes Bild dieser Gegend und ihrer Bedeutung für die abendländische Kultur entstehen kann. Man arbeitet praktisch-künstlerisch in einem Landstrich, aus dem die moderne, naturwissenschaftlich geprägte Lebensart der Menschheit hervorgegangen ist. Das Steinhauen steht so in direkter Verbindung mit dem Plastizieren und Zeichnen und stellt die abschließende handwerklich-künstlerische Arbeit dar, bevor der Schüler nach der 12. Klasse die Schule verlässt, um einen Beruf zu ergreifen oder in die Abiturklasse überzuwechseln.

¶ Der Stein und das Werkzeug

¶ Der Werkstoff

Stein kann man als Werkstoff fast überall bekommen. Viele Natursteinbetriebe, besonders wenn sie eigene Steinbrüche betreiben, haben reichhaltige Lager an Abfällen, die für die Schularbeit bestens geeignet sind. Auf solchen Abfallplätzen findet man oft Gestein aus aller Herren Länder, manchmal auch die Überreste von Maßwerken aus restaurierten Kirchen, die wunderschöne Ausstellungsstücke ergeben. Wenn man sich umsieht, findet man im Umkreis der Schule ganz sicher auch einen brauchbaren bodenständigen Werkstoff. Es gibt in Deutschland Gegenden, in denen vulkanisches Gestein abgebaut wird, z.B. Tuff. Dieser eignet sich besonders für Anfangsarbeiten, da er ein Weichgestein und daher leicht zu bearbeiten ist. Auch feiner «weicher» Sandstein ist beliebt, bis hin zum härteren körnigeren Quarzit.

Der Stein hat zwar keine Maserung oder Faserverlauf wie Holz, dafür aber Lagerungen oder Schichtungen. Es ist ratsam, diese Schichtung waagerecht durch die Arbeit laufen zu lassen, da der Stein mit oder in der Schicht oft leichter als quer dazu springt. Es ist schade, wenn aus diesem Grunde Teile «aus Versehen» abgesprengt werden. Es gibt natürlich auch härteres, annähernd homogenes Gestein, wo diese Regel nicht beachtet werden muss. Der Stein verwittert schneller, wenn die Lagerung senkrecht stehend dem Wetter ausgesetzt wird, während waagerecht ein Effekt ähnlich den Schindeln eines Daches erzielt wird: das Wetter wird abgewiesen, Feuchtigkeit dringt schlechter ein; damit wird auch die Frosteinwirkung geringer.

Wir beginnen in der Regel mit einem Weichgestein wie Tuff, um uns mit der Steinarbeit vertraut zu machen. Wir wechseln dann auf Sandstein über, um auf den wesentlich härteren Marmor vorzubereiten. Der Lehrer, der mit Schülern an die Steinarbeit herangeht, sollte über die Eigenarten der Gesteine gründlich Bescheid wissen und sich in den geologischen Verhältnissen seiner Umgebung gut auskennen.

¶ Das Werkzeug

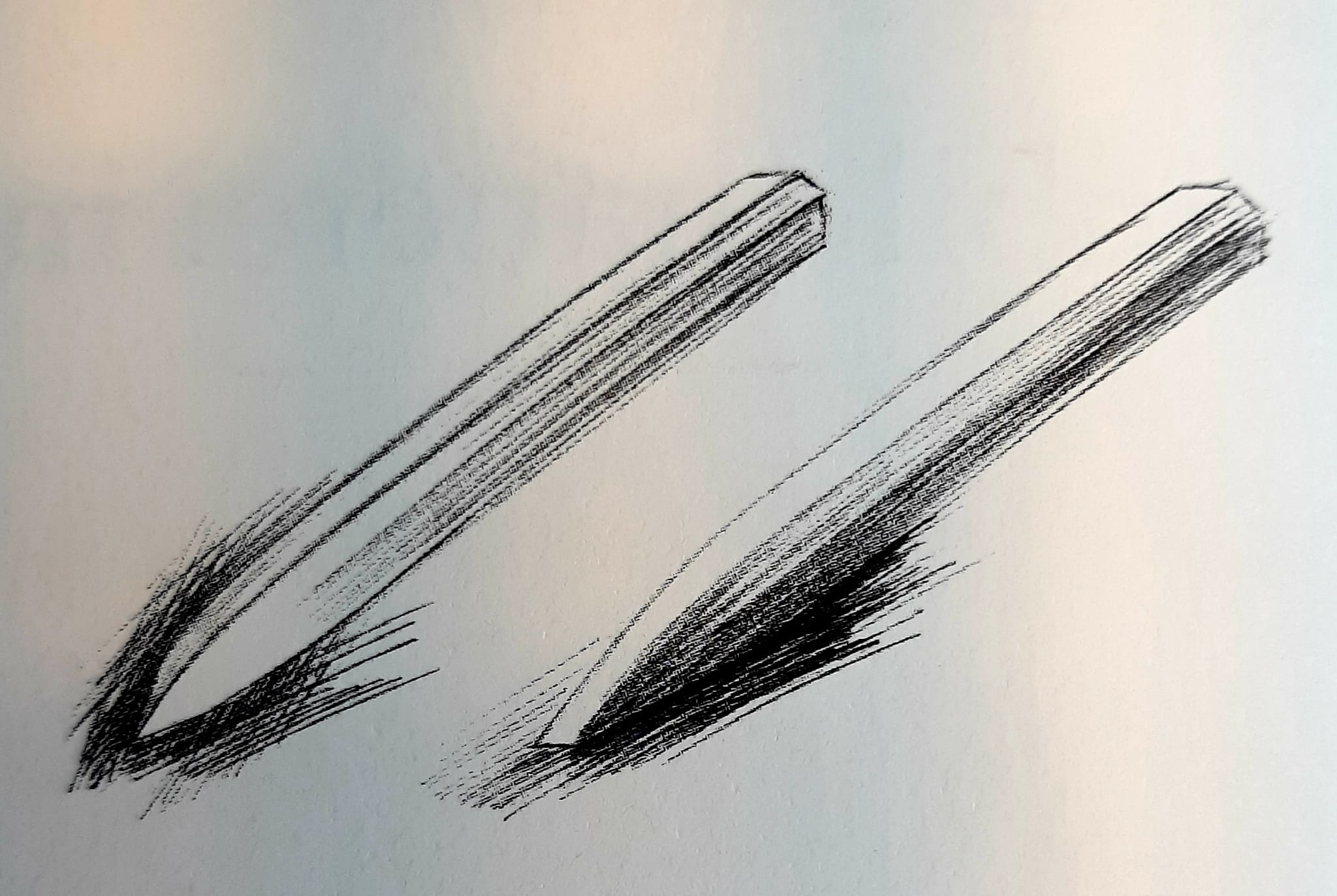

Abb. 1,1 zeigt den Spitzmeißel, wie er als Maurermeißel geliefert wird.

Abb. 1,2 zeigt den gleichen Meißel umgeschmiedet. Eine schmale Fläche oben, die Seiten spitz geschmiedet. Er wurde früher auch Prelleisen genannt und ist heute in Steinhauerwerkstätten weitgehend unbekannt. Er geht auf die Griechen zurück[1]. Mit dieser Meißelform lässt sich Schicht um Schicht sehr schnell vom Stein abschlagen.

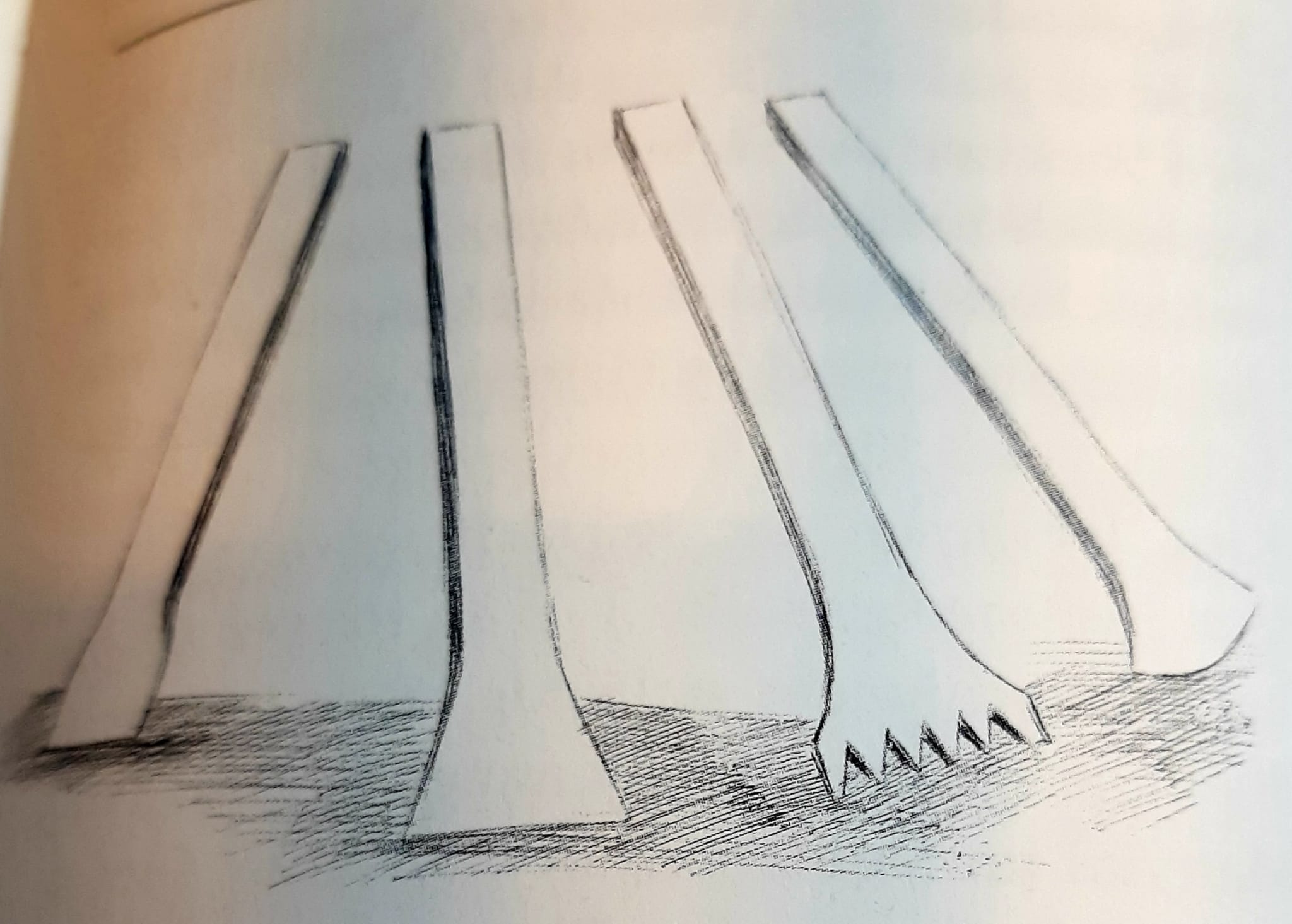

Der Flachmeißel ist in der Form, in der er geliefert wird (Abb. 2,1), nicht geeignet. Er dient der Verfeinerung der mit dem Spitzmeißel grob angelegten Form. Zudem braucht man mindestens drei verschiedene Arten, die als Grundform etwa wie ein Fischschwanz aussehen. Es sind dies das Zahneisen (Abb. 2,3), das Flacheisen (Abb. 2,2) und der gewölbte Flachmeißel (Abb. 2,4) zur Bearbeitung von Höhlungen.

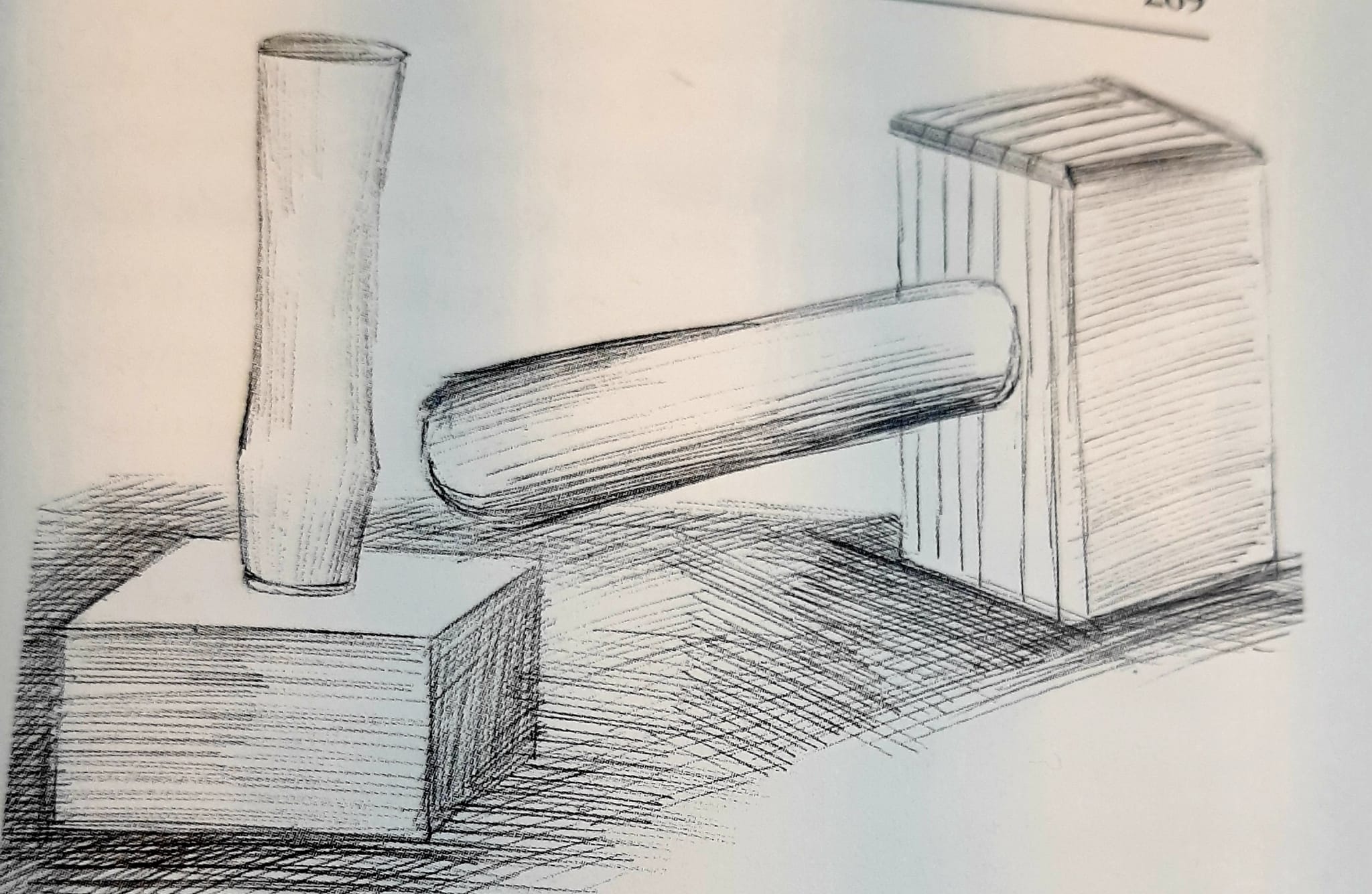

Für Steinarbeiten kommen Holz- und Eisenschlägel in Frage. Jeder hat Vor- und Nachteile. Beim Eisenschlägel (1000 g, Abb. 3,1) ist es ratsam, den Schlägel vom Stiel zu nehmen und ihn auszuglühen, damit er etwas weicher wird.

Die Regel lautet: weicher Hammer, harter Meißelkopf, damit der Meißel am Schlagende aus Sicherheitsgründen nicht immer wieder abgeschliffen werden muss. Denn es kann sich durch das Schlagen mit dem Eisenhammer bald ein Rand bilden, der gefährlich ist, da davon leicht Splitter abbrechen und Verletzungen verursacht werden können (Abb. 4).

Abb. 3,2 zeigt einen Holzschlägel, der leicht aus Rot- oder Weißbuchenholz herstellbar ist. Er hat den Vorteil, dass die Meißelköpfe durch den Schlägel nicht breitgeschmiedet werden und Grate bilden. Der Schlag ist weicher, das Gewicht geringer, was für manche zarten Mädchenhände eine Wohltat ist; er ist aber auch umfangreicher und deshalb unhandlicher. Bei dieser Machart schlägt man nur auf stehende

Jahresringe des Holzes, was große Lebensdauer erwarten lässt.

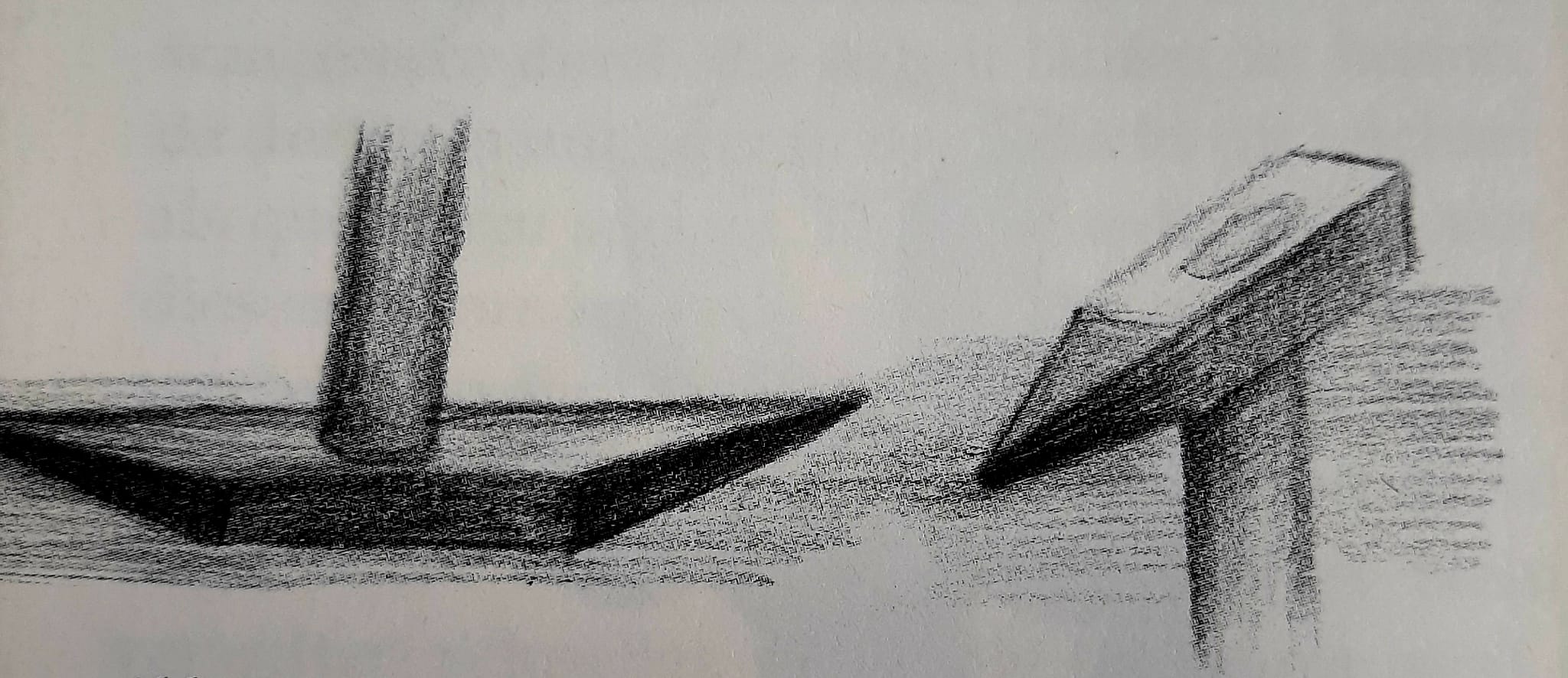

Der Bock (Abb. 5), auf dem die Steinarbeit ausgeführt wird, entstammt guter alter italienischer Bildhauertradition. Er besteht aus drei Rundhölzern von etwa Armdicke aus Hartholz. Sie werden oben mit einem Seil oder Walzdraht zusammengebunden. Man stellt dann die Beine in einem gleichseitigen Dreieck hin und verbindet sie unten mit einem Seil, wenn man Wert darauf legt, den Bock jederzeit zusammenlegen zu können. Auf die oberen Prügelenden legt man einen Sandsack, der nicht zu prall gefüllt sein darf, damit er sich an den Bock und der Stein an ihn anschmiegt. Gelegentlich muss der Sandsack wie ein Kissen aufgeschüttelt werden, da sich der Sand durch das Arbeiten mit dem Hammer allmählich wie Beton verdichtet. Besser geeignet ist feiner Kies, der diesen Nachteil nicht aufweist.

Der Spalthammer sollte 3 - 5 kg schwer sein. Er hat eine senkrecht stehende Finne und einen Stiel wie ein Vorschlaghammer. Er dient dazu,

Material im Steinbruch in brauchbare Größen vorzurichten, um den Transport von unnötigem Ballast möglichst gering zu halten (Abb. 6.1)

Das Sprengeisen (Abb. 6,2) sollte eine Schneidekante von 40 - 60 mm haben. Es dient dazu, den Stein auf das gewünschte Format zu bringen

und den groben Umriss einer Arbeit zweckmäßig und schnell aus dem Stein zu sprengen.

Für das Weichgestein verwenden wir Küchenbeile, 600 Gramm schwer; sie haben sich bestens bewährt.

Vom Stockhammer, wie er mancherorts sogar als das einzige Steinwerkzeug benutzt wird, halten wir nichts. Er verhindert den handwerklichen Umgang mit dem Stein und dient nur dazu, den Stein systematisch zu zermahlen.

Für Weichgestein und kleine Arbeiten in Marmor ist die Zweispitzhacke oder ein Einspitzhammer nützlich. Den letzteren kann man aus einem 350-g-Schlosserhammer leicht selbst herstellen (Abb. 7).

Natürlich lässt sich der Aufwand an Werkzeug und Einrichtungen beliebig erweitern, aber zu verringern ist er kaum, wenn man handwerklich vorgehen will. Es ist für die Schüler von unschätzbarem Wert, wenn sie erleben, dass Werkzeuge selbst herstellbar sind, die Werkzeuge von ihnen möglichst in einer Schmiedeepoche gemacht werden können. Es entsteht so eine innigere Beziehung zum Werkzeug, als sie

auf irgendeinem anderen Wege möglich wäre.

¶

¶ Steinarbeiten der 11. Klasse

Es hat sich bewährt, bei den plastischen Arbeiten in mehreren Schritten vorzugehen:

Das Plastizieren erlaubt es dem Schüler, mit dem Thema, das verwirklicht werden soll, vertraut zu werden, ohne mit technisch-handwerklichen Schwierigkeiten zusätzlich kämpfen zu müssen. Er kann sich ganz auf den zu gestaltenden Inhalt, der durch den Lehrer gegeben wird, konzentrieren.

Das Zeichnen gibt dem Schüler die Möglichkeit, ganz nüchtern wahrzunehmen und zu Papier zu bringen, was er selbst plastiziert hat. Es gibt

zwei Möglichkeiten, dies durchzuführen:

1. Der Schüler zeichnet die Plastik mit den natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen.

Eine Steigerung ist es, das, was er sieht, so zu zeichnen, als ob das Licht vom Betrachter käme. Wir nennen dies «denkendes Zeichnen».

Da in der Regel das Licht tatsächlich ganz anders auf den zu zeichnenden Gegenstand fällt, muss man die Form erst begriffen haben, bevor man sie zeichnen kann. Man setzt Lichtverhältnisse so um, dass das am hellsten wird, was uns am nächsten ist (z.B. Abb. 10,11,13,15 usw.).

2. Man entwickelt zeichnerisch weiter, was man an der eigenen Plastik betrachtet hat; schafft also nicht bloß nach, sondern verbessert und setzt fort, was man gesehen hat.

In der Praxis kommt es oft vor, dass die Zeichnungen nur entfernt dem Vorbild ähnlich sind. Zur Übung und Steigerung der Sicherheit wird dann oft die Zeichnung nicht mehr am Gegenstand, sondern am Gezeichneten verbessert und möglichst plastisch herausgearbeitet. Es hat sich bewährt, den Schülern zu zeigen, dass es nicht von Vorteil ist, gleich eine Art Umrisslinie zu zeichnen, sondern sich an die Außenkontur mehr malerisch-flächig von innen nach außen heranzuarbeiten. Mehrmals die gleiche Ausgangsform zu zeichnen, präzisiert das Beobachten; die Grundform wird richtiger.

Die Tonplastik ergibt den Ausgangspunkt für die Steinarbeit. Der in Ton begonnene künstlerische Prozess wird auf den Stein übertragen. Der Stein zeigt sich sofort von seiner unerbittlichen Seite, weil alles, was abgeschlagen wird, endgültig verloren ist. Korrekturen sind nur durch Formveränderung des Ganzen möglich. Da hier auf kein festgelegtes Maß hin gearbeitet wird, wie dies bei Maßwerken in Architekturarbeiten unerlässlich ist, kann solche Veränderung auf künstlerischer Ebene, die sich der Maßhaltigkeit entzieht, erfolgen. Steinarbeit hat also immer etwas Endgültiges; diese Endgültigkeit kann nur durch Phantasietätigkeit durchbrochen werden.

¶ Das Thema: Eckige und runde Formen

Als Gestaltungsgrundlagen gibt es das Gerade und das Krumme und unendliche Verbindungen, Durchdringungen, Verschmelzungen usw. beider, der Anregung R. Steiners für die erste Schulstunde der 1. Klasse folgend: er lässt die Gerade und die Krumme von den Kindern zeichnen.[2]2 Was da als Linie gezeichnet wird, ist ein Weltgestaltungsprinzip, auf das alles physisch-materiell Geformte zurückgeführt werden kann.

Im Plastizieren kann man nun genauso beginnen. Der Unterschied liegt darin, dass man es bei der Geraden und Krummen mit Linien zu tun hat, die die Spur einer Bewegung sind. Plastiziere ich Kugeln und Tetraeder, so habe ich es mit in den Raum gestellten Flächen zu tun. Die Kugel als Repräsentant alles Runden ist ein Einflächner, das Tetraeder, als der Körper, der aus den wenigsten geraden Flächen besteht, ist ein Vierflächner. Der eine extreme Pol ist die Kugel, der andere das Tetraeder oder die ganze Reihe der platonischen Körper. Die Kugel ist ein stets in sich vollkommen abgeschlossener Körper, das Tetraeder, der Würfel usw. sind immer ausschnitthafter Natur, indem zu ihnen als Formkern immer auch die Hülle hinzugehört. Die HüIle wird sichtbar, wenn man die Flächen Abb. 6,1 eines Würfels verlängert. Diese Flächen durchdringen sich in den Würfelkanten, wobei die Ecken durch die Flächenbreite bestimmt werden. Es ist sehr sinnvoll, von dieser Urpolarität der plastischen Gebilde auszugehen.

Die Kugel kann nur ideell wirklich rund gedacht werden, indem man konstatiert, dass jeder Punkt auf der Oberfläche gleichweit von der Körpermitte entfernt liegt. Entsprechend hat der Würfel seine Formpräzision in der Anzahl und dem Abstand der Ecken, der Kantenlängen, Winkel usw.

¶ Vorbereitendes Plastizieren

Womit man sinnvollerweise beginnt, hängt von der Klasse ab, mit der gearbeitet werden soll, und von der Intention des Lehrers - von dem, was er erreichen will. Eckige Formen haben die Eigenschaft, bei den Schülern Ordnung und Konzentration zu erzeugen, runde Formen wirken eher lösend, befreiend und schaffen Beweglichkeit. Mit diesen Grundelementen des

Plastischen werden zuerst Übungen in Ton gemacht, die ganz gegenstandslos bleiben, also nichts abbilden, was in der Außenwelt wiederzufinden wäre. Dadurch wird das Formerleben im Schüler angeregt und bei Beginn einer Epoche wieder heraufgeholt, was in den vorausgegangenen Jahren gelernt wurde. Das entspricht auf einer anderen Stufe der Malerei mit Farben, die in der Waldorfschule in den ersten drei Schuljahren gegenstandslos, in Farbstimmungen oder «Farbenmärchen» gepflegt wird, um ein möglichst waches Farberleben bei den Kindern zu erzeugen.[3]

Diese Art vorbereitendes Plastizieren ist ein intensives Kennenlernen der plastischen Mittel, bevor die Formenwelt dazu benutzt wird, etwas Erkennbar-Wirkliches abzubilden.

Man kann die eckigen Formen regelmäßig oder unregelmäßig anwenden. Es kann von der Kugel ausgegangen und zum Eckigen hingeführt werden; dabei führt man eine Art Erstarrungsprozess durch, den man an der weichen, verfließenden Kugelfläche empfinden kann im Gegensatz zu den geraden Flächen, an deren Kanten man gleichsam anstößt.

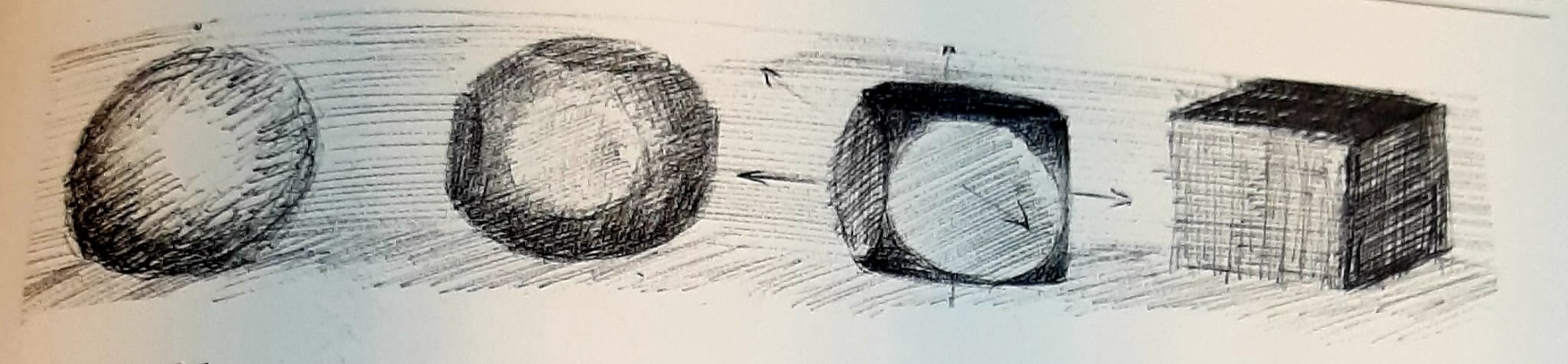

Abb. 9,1 1 zeigt die Umwandlung einer Kugel in einen Würfel. Ähnliche Reihen sind mit allen platonischen Körpern möglich, Plastiziert man dies, ohne die Arbeit zu drehen, so erlebt man recht eindrücklich die drei Raumesrichtungen: oben unten, vorn hinten, rechts - links. Dreht man beim Plastizieren die Arbeit, so werden die Raumesrichtungen wie ausgelöscht, man erlebt nur die Gleichartigkeit der Flächen und Kanten.

Denkbar sind natürlich auch völlig frei gestaltete Gebilde aus geraden Flächen und Kanten freier Erfindung. Man kann hieran z.B. als Thema Durchdringungen oder freie architektonische und plastische Gebilde üben lassen. Der Charakter dieser Formen entspricht den nach außen gebildeten regelmäßigen Körpern von Abb. 9,7-9. Man kann das gleiche Gestaltungsprinzip sich auch einwärts gerichtet denken (Abb. 9,5, 9,6 und 10). Dann wird erst richtig das Gerüsthafte, Tote solcher Formen sichtbar. Die Komposition solcher Gestaltungen kann noch so interessant sein, sie ändert dadurch ihren Charakter nicht.

Runde Formen können von einer Kugel aus, von einem Würfel oder einem unregelmäßigen Vieleck aus plastiziert werden. Bei diesen Übungen ist es wichtig, dass eine gemeinsame Regel für den Gestaltungsweg vereinbart werde, da runde Formen, wie erwähnt, zum Formlosen, Auflösenden neigen. Die in runden Formen versteckt schlummernde Freiheit muss vom Schüler erst errungen werden, soll sie nicht in Willkür ausarten. Der Schüler muss also selbst ein viel größeres Maß an Formwillen bei sich erzeugen, als dies in den ohnehin zur Ordnung neigenden eckigen Formen der Fall ist. Eine Regel, meistens sind es deren mehrere, sorgt für eine Art verbindlicher Objektivität, die man jederzeit überprüfen kann. Trotzdem wird man nie zwei gleiche Formen entstehen sehen. Die Steigerung wäre: eine Regel, die man befolgt, als Ausgangspunkt zu nehmen und daran eine eigene Idee zu entwickeln.

Die rundliche «Urform», die nach der eckigen die zweite Ausgangsform darstellt, soll nun eine Idee anregen, die man dem weiteren Gestalten zugrunde legen will. Man kann sich als Idee z.B. eine Teilung der Rundform denken.

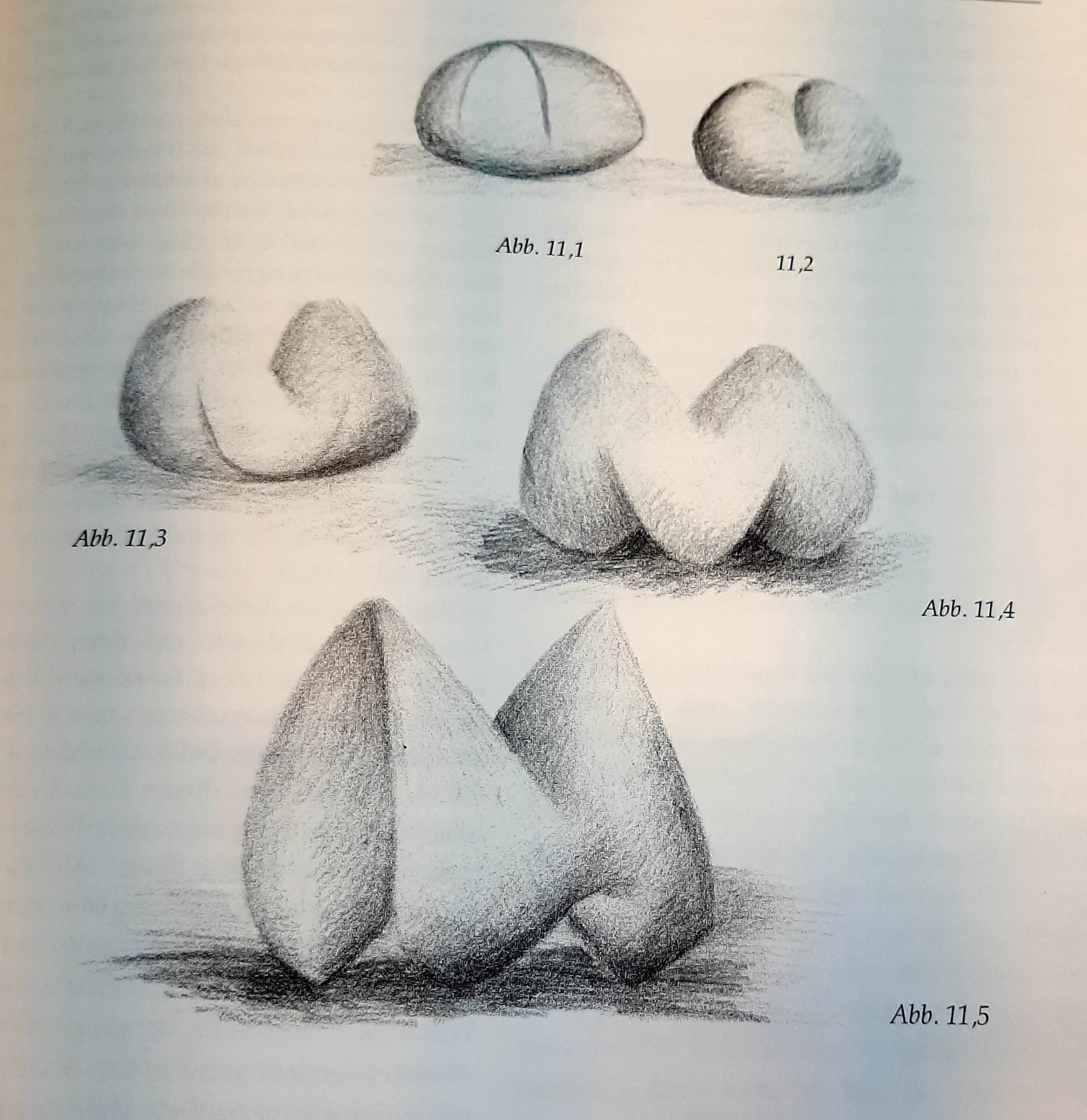

Die Teilung kann allmählich die Rundform so gründlich umgestalten, dass daraus etwas entsteht, was wachstümlichen Charakter hat. Es kommt dabei darauf an, das Aufrechte zu betonen und dadurch die Schwere zu überwinden. Dies ist in der Reihe von Zeichnungen in Abb. 11 dargestellt. Abb. 11,1 zeigt die Teilungslinie, die in Abb. 11,2 ausgeführt ist. Diese Teilungslinie könnte natürlich auch ganz anders verlaufen. Sie führt zu einer Teilung der Form in oben und unten sowie links und rechts. Abb. 11,3 zeigt eine zweite Teilungslinie in einem beliebigen Winkel zur ersten, wodurch nun die ganze Form in Bewegung gerät und eine Betonung der Aufrechten entsteht. Die letzte Regel besagt z.B., dass alle Formen ohne Kantenbildung fließend ineinander strömen sollen. In diesem Beispiel stecken unausschöpfbare Variationsmöglichkeiten, die zu immer neuen Aufgaben führen. Der Ton lässt sich ohne Schwierigkeiten soweit strecken und stauchen, dass solche Formen entstehen können.

Man muss den Schülern ganz deutlich machen, dass trotz der Regeln die Formen, die auf diesem Wege gebildet werden, im Voraus nicht auszudenken sind; man kann sie nur gestalten und überrascht sein von dem, was daraus geworden ist. Dass dieses tatsächlich so ist, erstaunt die Schüler jedes Mal.

¶ Zeichnen

Man kann Zwischenstadien oder die fertige Tonarbeit zeichnen lassen. Die Zeichnung soll den künstlerischen Entstehungsvorgang, der immer nur teilweise bewusst verläuft, durch genaues Anschauen der Form neu schaffen, beenden. Dabei ist es ein Ideal, dahin zu kommen, dass die Zeichnung etwas zum Ausdruck bringt, wozu die Plastik allein nicht in der Lage ist. Es empfiehlt sich, vier Ansichten um die Arbeit herum herstellen zu lassen, damit der Schüler auf einen Blick die Verwandlungen der Form wahrnimmt, was sonst nur im Nacheinander zu sehen ist: die Entwicklung der Form von einer Bewegung in die andere. Man ist oft erstaunt, wie verschieden die Ansichten sind und wird meinen, man habe es mit verschiedenen Arbeiten zu tun.

Je unterschiedlicher die Teilansichten voneinander sind, umso reicher, lebendiger ist die Arbeit geworden, könnte man fast als Regel festhalten. Man kann noch nüchternere Zeichnungen bekommen, wenn man einen Schüler die Arbeit eines anderen zeichnen lässt, denn der Urheber ist oft ganz überrascht, wie seine Arbeit durch die Augen eines anderen Menschen wiedergegeben wird. Soweit ist nun das Zeichnen und Plastizieren als Vorbereitung behandelt worden, dass man von hier aus auf eigene Ideen zum Steinhauen kommen kann.

¶ Das Steinhauen

Verwendet man Weichgestein wie Tuff oder Speckstein, so sind dafür die handwerklichen Voraussetzungen anders als für Sandstein oder Marmor.

Tuff verarbeitet man am besten bergfrisch, d.h. so feucht, wie er gewonnen wird. Die Basaltkörner und die Sandeinschlüsse sind dabei immer ein Problem, weil der Sand schließlich herausfällt und oft hässliche Löcher hinterlässt und die Basalteinschlüsse viel härter als die übrige Masse sind, so dass sich unter normalen Bedingungen Tuff nicht schleifen oder polieren lässt. Getrockneter Tuff wird recht leicht und nimmt ca. 40 % an Festigkeit zu. Man kann Tuff in einem Wasserbehälter sehr schnell wieder weicher machen, so dass er etwa dem Zustand „bergfrisch“ entspricht. Das Anfeuchten hat zudem den Vorteil, dass der Stein bei der Bearbeitung nicht staubt. Der Härtegrad lässt sich in etwa mit erdfestem Beton (ein Tag alt) vergleichen.

Man kann zuerst von dem kantigen Rohling, mit einem Küchenbeil als Flächenwerkzeug, die Kanten und Ecken abarbeiten. Man führt das Beil tangential, schräg über den Stein und schlägt nicht zur Steinmitte, um eine grobe Rundform zu erzeugen. Dabei verhindert man, dass der Stein in seinem Gefüge erschüttert wird und Sprünge bildet (Abb. 12,1). Sind die Ecken und Kanten im Groben abgearbeitet, so kann man die Oberflächenspannung durch leichte, schnelle Schläge aus dem Handgelenk mit dem Beil radial, also zur Steinmitte hin, herstellen. Die Form kommt dabei sehr schön heraus, wenn auch die Oberfläche sehr grob bleibt (Abb. 12,2).

Während dieser Arbeit liegt der Stein auf dem Sandsack und dieser auf dem dreibeinigen Bock, wie beschrieben. Es entsteht eine kieselsteinartige Ausgangsform, wie sie auch durch Wasser, etwa einen Bach, gebildet wird. Man sucht, was sich aus dieser Grundform herausarbeiten lassen könnte, und stellt es als „Gestaltungsregel“ auf. Die Form soll dadurch neu gegliedert werden. Man zeichnet eine Linie, die die Idee andeutet, mit Wachsstift auf den Stein und legt diese als eine Art Grenze fest.

Wir haben denselben Vorgang schon beim Plastizieren kennengelernt. Der Schüler kann nun mit einer gewissen Sicherheit ans Werk gehen, da ihm diese Art, eine Form zu entwickeln, schon vertraut ist. Die Unerbittlichkeit des Steines verlangt exaktes Vorausdenken. Man kann das Gewordene nicht mehr auflösen wie beim Ton, sondern nur noch nach den entstandenen Möglichkeiten verändern. Das erfordert starke Disziplinierung des Tuns und klare Führung durch reale Phantasiekraft: Wie wird die Form werden, wenn ich hier noch etwas wegschlage? Spätestens jetzt muss man den Schülern sagen, dass es bei der Kunst wie überall im Leben ist: Man muss etwas verwandeln, um ein Neues zu schaffen. Die Kieselsteinform muss verändert werden, sich differenzieren; man muss sie aufgeben können, um eine Idee daraus hervorzutreiben und sichtbar zu machen. So kann auch die Jugend nicht bei sich selbst stehenbleiben, sondern muss sich aufgeben und in das Alter übergehen. Die Blüte muss fortschreiten zur Frucht, und indem sie verwelkt und der Same reift, gewinnt sie eine höhere Form ihrer Existenz. Wenn man von vornherein diesen Werdegang der Arbeit bespricht, entstehen hiermit wenig Probleme.

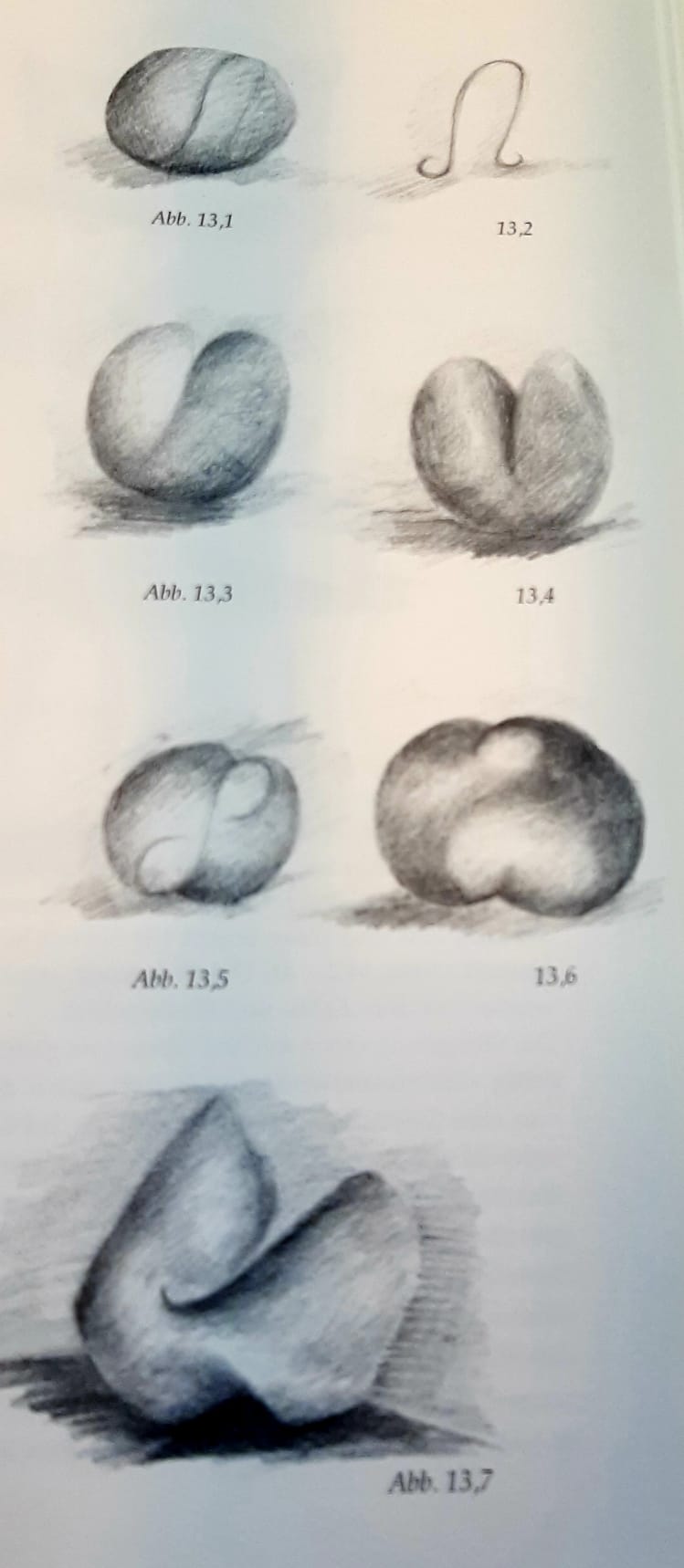

Abb. 13,1 und 2 zeigen den Verlauf der Ideenlinie, deren Anfang und Ende sich nicht treffen sollen. Die Abb. 13,3 und 4 veranschaulichen die beiden Seitenansichten. Was oben links sich dem Betrachter zuneigt, ist unten rechts entgegengesetzt gewendet. Die andere Seite (Abb. 13,4) ist umgekehrt ausgeführt. Zusätzlich ist in beide Teile eine Drehung eingearbeitet worden. Die Anordnung der Teilungslinie auf der Unterseite des Steines lässt ein sehr bewegtes Formenspiel zu, das sich auf die ganze Arbeit auswirken kann, wenn man es als Bewegungsimpuls auf die Oberseite überträgt (Abb. 13,5 und 6).

Die Endausführung erfolgt nun mit dem Zahneisen. Die Flächen werden damit so verfeinert, alle unnötigen Buckel und Dellen entfernt, bis die Flächen gespannt erscheinen. Geschliffen sieht die Oberfläche durch die sehr harten Basalteinschlüsse pickelig und unschön aus. Es lässt sich aber mit Geduld eine sehr saubere Zahn- oder Flachmeißeloberfläche erzielen. Vor der endgültigen Bearbeitung sollte inan den Tuff antrocknen lassen, damit eine frische und nicht eine verschmierte Oberfläche entstehen kann und die Basalteinschlüsse besser gehalten werden.

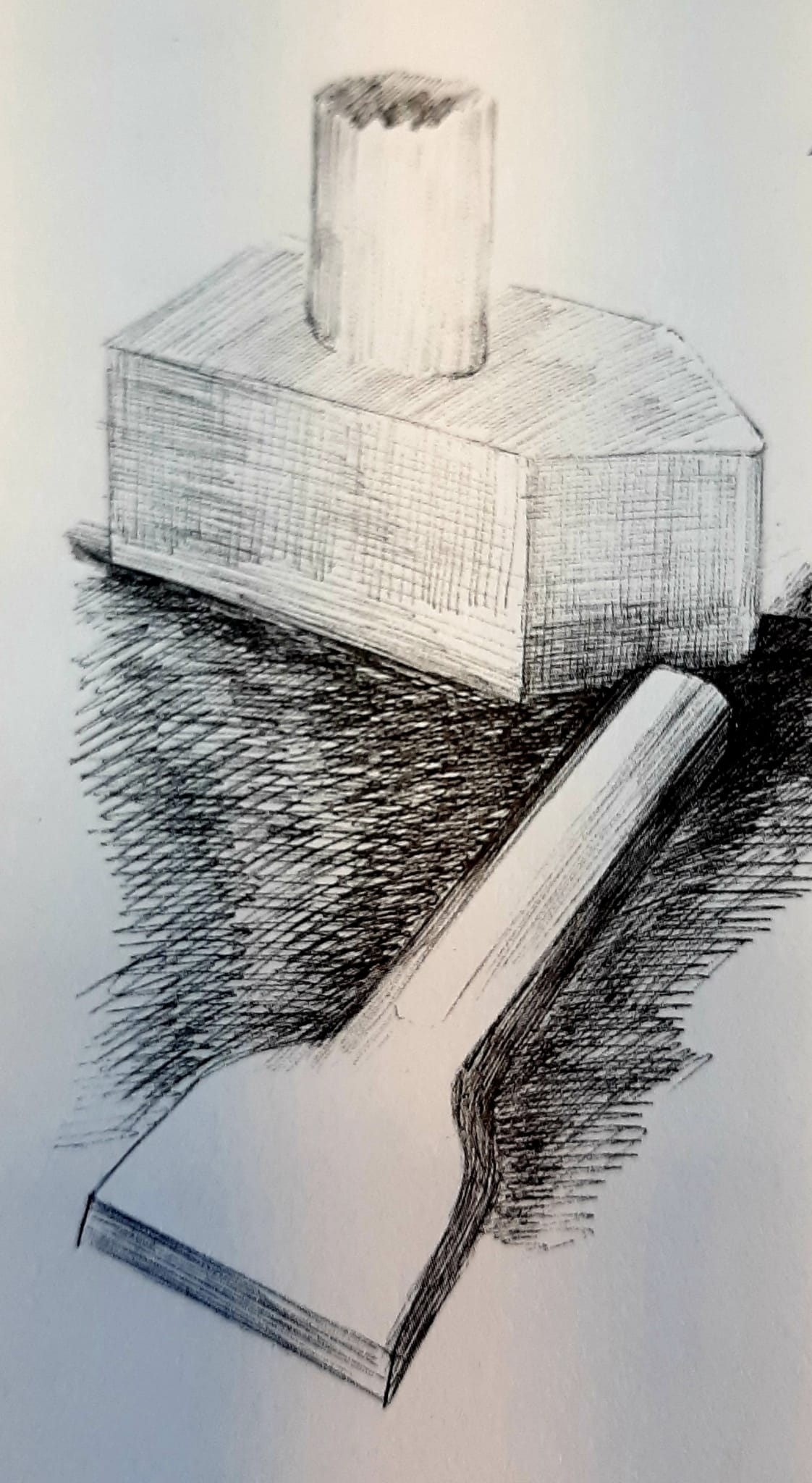

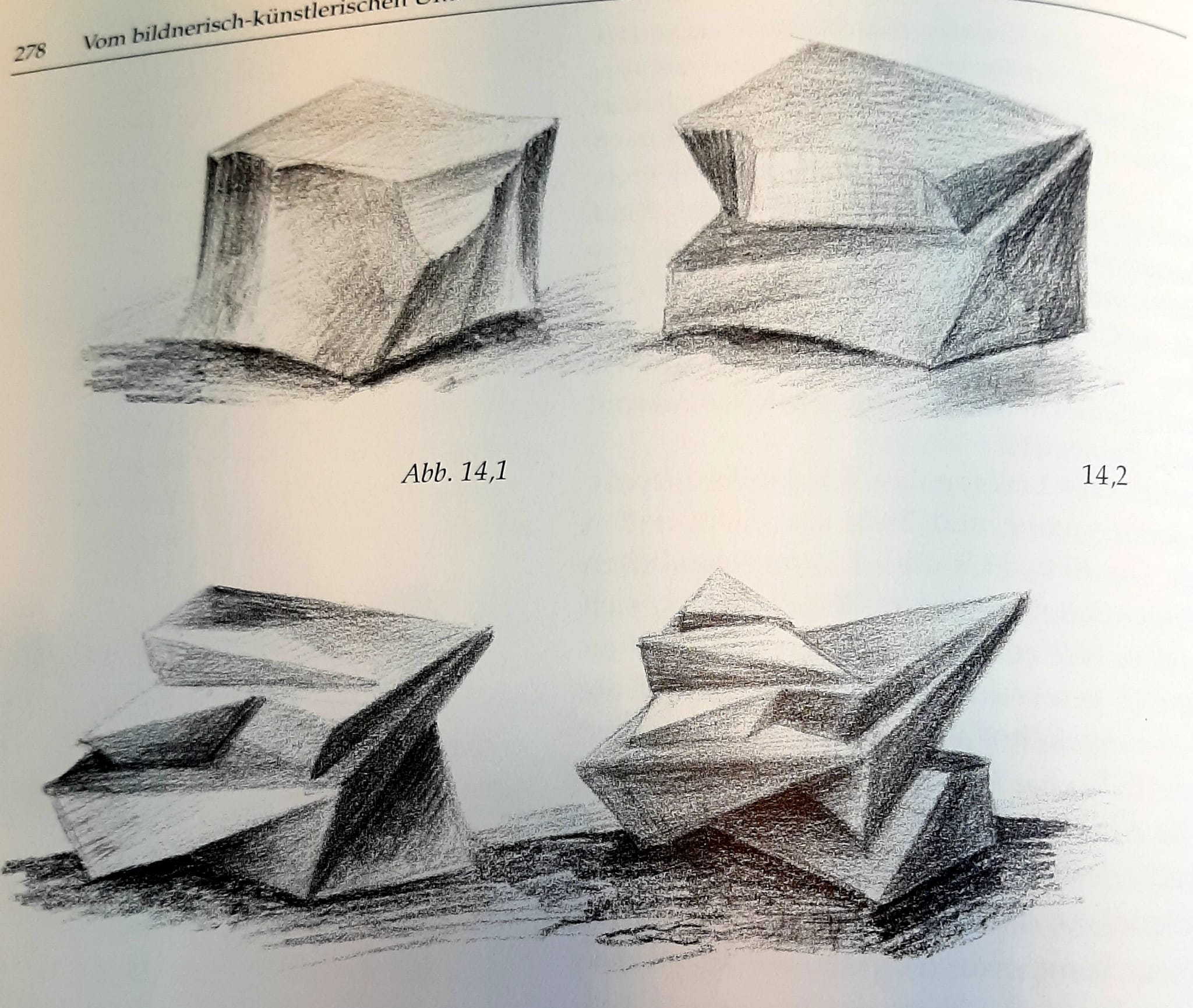

Die nachfolgende Arbeit in Tuff (Abb. 14) ist eher für eine 12. Klasse geeignet, da sie größere Selbständigkeit verlangt und die ganze Initiative des Schülers herausfordert, wenn sie gelingen soll. Sie setzt auch Erfahrungen im Plastizieren und Steinhauen voraus. Das Bruchstück (Abb. 14,1) wird mit dem Beil ohne weitere Vorplanung direkt in eine Komposition gerader Flächen und Kanten übergeführt, indem man sich vom Stein selbst zu den einzelnen Formen anregen lässt und diese Schritt für Schritt herausholt (Abb. 14,2 - 4). Die Feinarbeit erfolgt wieder mit dem Zahn- und Flachmeißel.

Die Steigerung einer solchen Übung ist gleichzeitig eine zusammenfassende Arbeit, bei der nun alles Gelernte frei anzuwenden ist: das Gerade, das Gebogene in konvexer und konkaver Formung (Abb. 15,1 - 4). Das zugrundeliegende gestalterische Prinzip ist in diesem Fall Schwung und Gegenschwung. Dies reicht als Thema und Gestaltungsregel völlig aus, wenn die Phantasie so weit geschult ist, dass damit umgegangen werden kann. Die Endform, die in Abb. 15,4 dargestellt ist, geht bis an die Grenze dessen. was für Steinarbeit noch sinnvoll ist. Da es heute nicht selbstverständlich ist, dass der Schüler etwas an einer Arbeit erlebt, so muss er darauf aufmerksam gemacht werden, damit Bewusstsein in das einzieht, was er vollbringt. In manchen Fällen müssen Schüler einfach an die Arbeit gebracht werden und dumpf im willentlichen Vollziehen des Tuns leben, weil die eigene Phantasie derart von anderen Vorstellungen erfüllt oder so lahmgelegt ist, dass es lange dauert, bis eigene Initiative erwacht. Man hat es dann mit einer echten therapeutischen Arbeit zu tun. Der Mensch ist aber dahingehend veranlagt, dass alles, was in ihm schläft, einmal aufwachen wird. Und so muss auch in solchen Fällen, dem Alter gemäß, fleißig gearbeitet werden, denn hier handelt es sich nicht um den mangelnden Willen des Schülers, sondern um das Unvermögen, selbständig und wach zu arbeiten.

Die Zielvorstellung liegt in dem, was Rudolf Steiner im sogenannten Akanthusblattvortrag1 so ausdrückt:

„Denken über das, was als künstlerische Form entstehen soll, kann man erst hinterher. Wenn man sie erst versteht und nachher ausführt, dann werden sie sicher nichts nutzen. Schafft man aus Begriffen und Ideen heraus, dann wird es ganz gewiss nichts wert sein.“[4]

Wenn vorher von einer einleitenden Idee gesprochen wurde, die in den künstlerischen Prozess hineinführt, so ist diese Idee nur der Schlüssel zum künstlerischen Vorgang, dessen Ende nicht vorausgedacht werden kann. Man zeichnet deshalb zuletzt und schafft die plastische Arbeit neu im zweidimensionalen Bilde, um das, was entstanden ist, nun auch wirklich zu kennen. Regeln und Ideen dienen hier nur als Wegweiser. Der Werdeprozess kann so jederzeit bewusst gemacht werden, aber immer nur im Nachvollzug. Man kann nach einer Regel oder Idee sich im Arbeiten vortasten; was dabei entsteht, weiß man erst hinterher.

Es sei noch eine kleine «Zwischenarbeit» beschrieben, so dass noch weitere Möglichkeiten sichtbar werden.

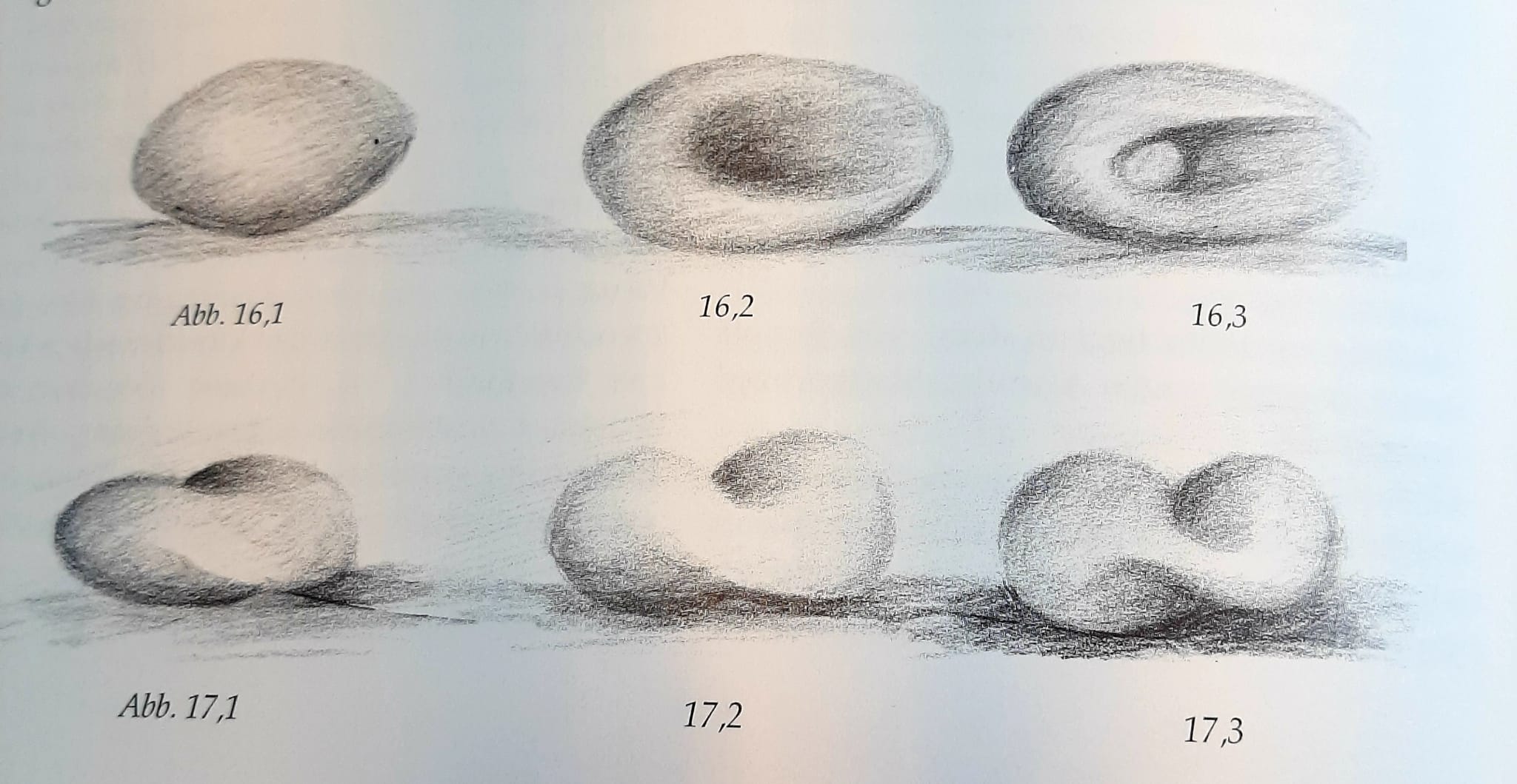

Diese Übung lässt sich ohne nennenswerten technischen Aufwand mit einem einzigen Werkzeug in der hohlen Hand ausführen. Selbst Marmor kann so mit Geduld bearbeitet werden. Wir haben uns in der Umgebung von Seravezza, nahe Carrara, aus dem Flussbett zu Kieselsteinformen geschliffene, handgroße Marmorstücke mitgebracht. Diese Ausgangsform bearbeitet man mit dem Einspitzhammer (siehe Abb. 7). Der Hammer sieht entfernt einem Geologenhammer ähnlich, ist aber handlicher. Man kann z.B. die Flächen, die deutlich von den rundgeschliffenen Kanten zu unterscheiden sind, hohl bearbeiten und so die Kanten verstärkt sich vorwölben lassen, wenn man will bis zum Durchbruch auf die andere Seite (Abb. 16,1 - 3). Eine andere Möglichkeit ist, von den rund geschliffenen Kanten auszugehen, so dass eine ganz neue Form entsteht (Abb. 17,1 - 3),

ähnlich einem Handschmeichler. Es ist empfehlenswert, die Hand, die den Stein hält, mit einem Handschuh zu schützen. Man kann solche Formen gespitzt lassen. Der Aufwand, die Arbeit fein zu schleifen, wäre zu groß. Eine Bearbeitung mit Zahn- und Flachmeißel ist in dieser Größenordnung nicht durchführbar. Eine sauber gespitzte Oberfläche kann durch ihre weich verfließende Struktur sehr schön sein.

¶ Steinarbeiten der 12. Klasse

Der Aufbau der Steinarbeit gipfelt in der 12. Klasse in Motiven aus der Tierwelt und in der menschlichen Gestalt. Das Plastizieren und Steinhauen erreicht hier einen neuen Grad der Verbindlichkeit.

Der Schüler wird verstärkt dazu angehalten, selbständig zu beobachten. Er kann begreifen, dass er dieses Beobachten nicht nur für diese Arbeit, sondern für alles andere, was er verstehen und wahrnehmen will, als Fähigkeit braucht. Er muss das Gröbste der Tieranatomie verstehen, um mit dieser Übung zurechtzukommen. Das sind notwendige Voraussetzungen, ebenso das Umsetzen des Verstandenen in plastische Formen.

Wenn man den hier dargestellten Umfang der plastischen Gestaltungen zusammensieht, so handelt es sich um ein künstlerisches Kennenlernen der vier Naturreiche: Zuerst erscheint in den kantigen Formen das Mineralische. Es wird ins Runde, Schwellende aufgelöst, das wir in den Urgesten der Knospen und Früchte wiederfinden. Es streckt sich in die Senkrechte zu pflanzenhaften, belebten Gebilden. Das Tier löst sich durch seine Bewegung von der Erdgebundenheit; seine Formbildung ist Ausdruck eines triebhaften Innenlebens. Der Mensch vereinigt in sich das Feste, Belebte, Beseelte der drei Naturreiche und bringt seine Persönlichkeit zur Erscheinung durch die aufrechte Gestalt, seine zurückhaltende Bewegung, seine beherrschten und beseelten Gesten.

¶ Tierformen

Die Arbeit an den Tierformen, die hier zuerst gezeigt wird, ist die Vorbereitung für die Arbeit am Menschen, die in meinem Unterricht in Italien, während einer dort stattfindenden dreiwöchigen Kunstepoche, zur Ausführung kommt.

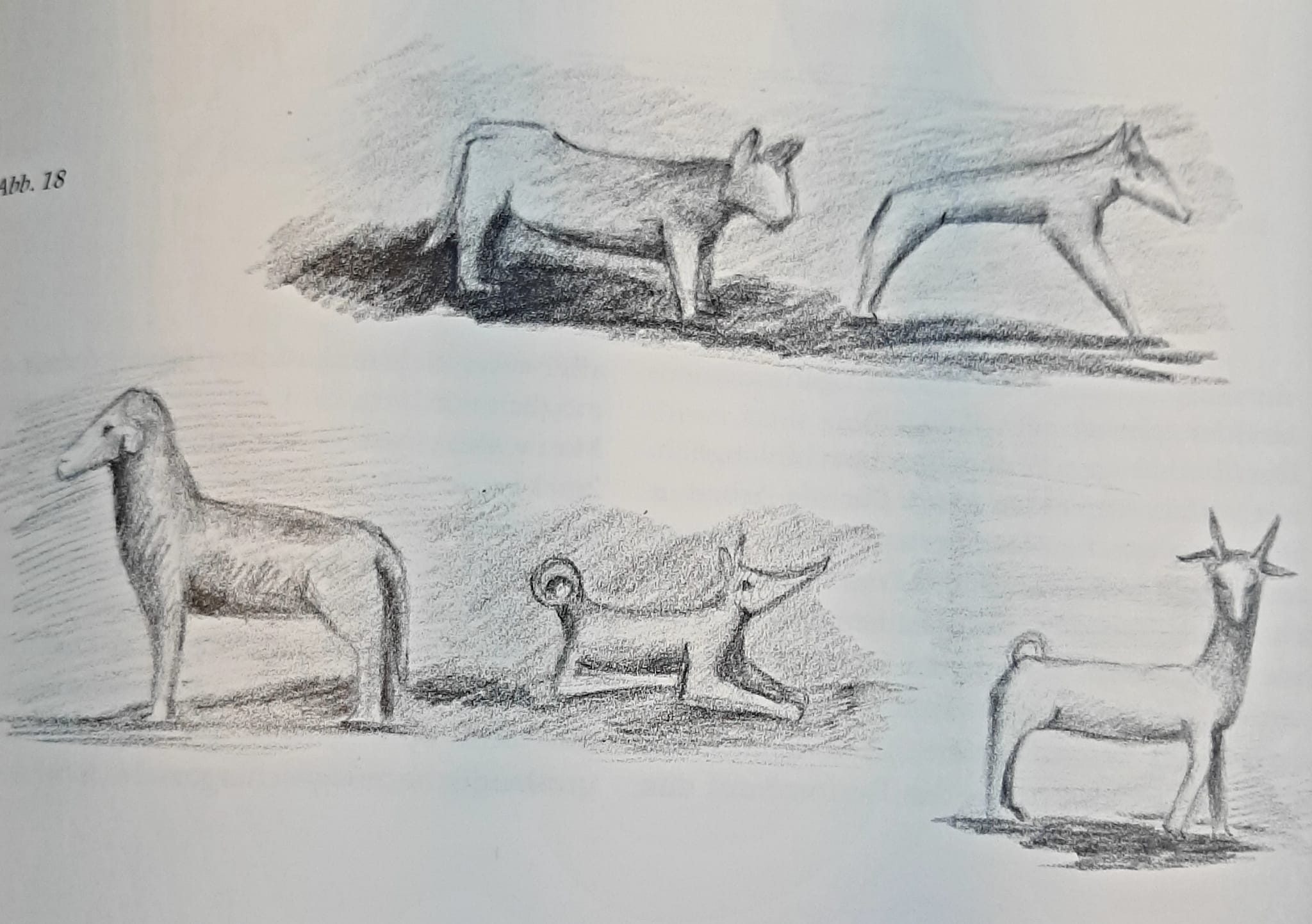

Die Tierformen werden zuerst in Ton plastiziert. Man kann Tierformen nach alten Kulturen zeichnen lassen, um in die Materie einzuführen, Eskimoplastik und moderne Plastik, z.B. von Ewald Mataré, zu Hilfe nehmen und dann zu plastizieren beginnen oder gleich im Ton anfangen. Abb. 18 zeigt eine Auswahl von Tierformen aus dem Etruskischen Museum in Volterra. Ähnliches findet sich in Griechenland usw. Man sieht, wie einfach so etwas gestaltet sein kann und wie ursprünglich tierhaft es dennoch wirkt. Man muss den Schülern nur deutlich machen, dass keines dieser Tiere in dieser Form dem Stein entspricht. Die Zeichnungen in Abb. 19 zeigen einen solchen Entstehungsweg. In den zwei letzten deuten sich innere Gesten an: Das Tier «will» etwas, es folgt seinem Instinkt. Dies ist die einfachste Form eines Tieres; es wird in der Hand plastiziert.

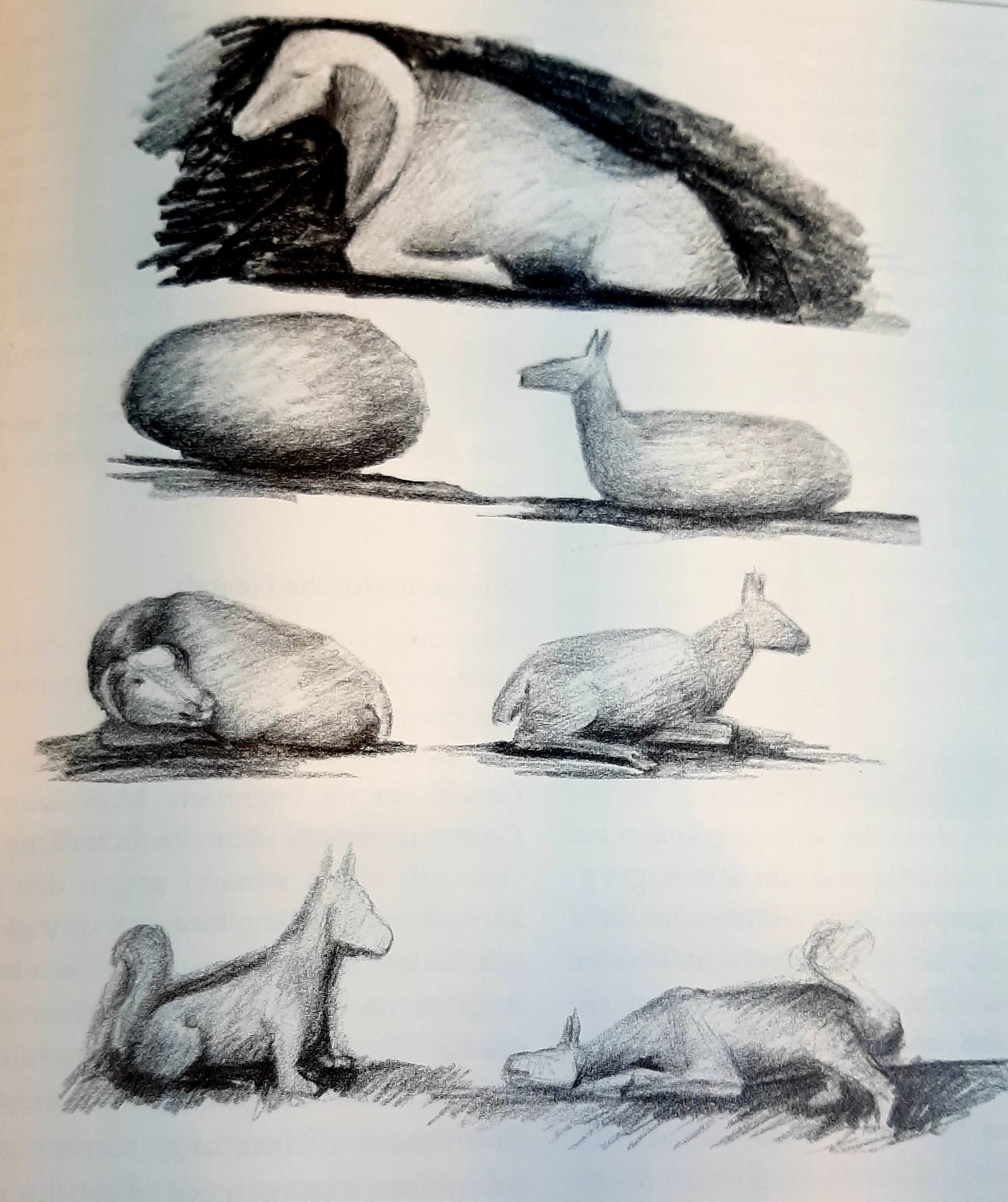

Drei Arten von Tieren werden zur Vorbereitung auf die Steinarbeit plastiziert: liegende Tiere, hockende und sich frei bewegende. Dabei kann der Anspruch an diese Plastiken ganz elementar oder gehoben sein (Abb. 20).

Die Abbildungen 19 und 20 zeigen hinlänglich, wie verfahren werden kann. Für die Arbeit in Stein müssen die plastizierten Formen soweit vereinfacht werden, dass das Wesentliche erhalten bleibt. Von den Tierplastiken in Ton wird eine ausgesucht, die in den Stein übertragen werden soll. Sie dient als Anfangshilfe, etwa so, wie bei den freien Formen die verschiedenen Regeln. Es ist also nötig, die Tierform auf das allerwesentlichste zurückzuführen, damit dies möglich wird.

Man wählt einen Stein, der die Tierform 1,5 bis 2mal größer als die Tonplastik enthält. Die Lager sollen möglichst waagrecht verlaufen Zuerst wird der Stein mit dem Sprengeisen auf das richtige Grundformat gebracht Es wird nun eine mit dem plastizierten „Urbild“ verwandte Seitenansicht aufgezeichnet und dann mit dem Sprengeisen die allgemeine Form großzügig herausgeschlagen. Als nächstes wird nun die Bewegung der Tiergestalt, wie sie sich im Rückgrat manifestiert, festgelegt. Man kann diese Bewegung durch den Tierleib zu einer S-Kurve ausgestalten. Dann geht man dazu über, vom Kopf ausgehend, Schicht für Schicht die große Form zu differenzieren und alle Teilformen aus dieser Bewegung herauszuholen.

Es hilft dabei den Überblick zu behalten, wenn man sich den Verlauf der Rückgratlinie auf den Stein zeichnet. Man muss sich klar darüber sein,

dass Kopf und Becken unbewegliche Teile an dieser Linie sind, dass alle Bewegung von Hals - Brust - Schwanz ausgehen muss. Beim Plastizieren gingen wir vom Leib (Kugel und Ei) aus und arbeiteten uns an den Kopf und von da an die Gliedmaßen heran. Jetzt gehen wir zuerst von der Seitenansicht der Gesamtgestalt aus, bestimmen dann die Haltung des Kopfes und arbeiten uns von da an den Leib heran.

Für die Endausführung können im Wechsel alle Werkzeuge eingesetzt werden. So bildet das Spitzeisen hervorragend ein struppiges Fell, das Zahneisen einen feinen Kontrast dazu an der Bodenplatte, das Flacheisen ist besonders für glatte Schnauzen geeignet. Bei Tieren wie Seehunden bietet sich an, die ganze Gestalt glatt zu schleifen. - Unter dem Bauch und zwischen den Beinen lässt man den Stein so stehen, dass er stützt, ohne als Stütze aufzufallen, d.h. man gestaltet ihn als Hohlflächen und bezieht ihn dadurch plastisch mit in die Form ein.

Bei den einzelnen Tieren kommt es nicht auf naturalistische Darstellung an, sondern dass etwas für dieses Tier Typisches zum Vorschein kommt. Manchmal hilft ein kleines Pech aus einer gar zu verstiegenen Idee heraus. Manche Schüler meinen auch, dass das erste Tier, das plastiziert wurde, doch schon völlig ausreicht, und sind dann ganz erstaunt, dass selbst so ein einfaches Huhn, das da sitzt, ungeahnte Schwierigkeiten bei dem Schüler, der sich zu einer größeren Aufgabe nicht aufraffen mochte, hervorruft.

Wer solche Arbeiten im Unterricht fruchtbar machen will, ist gut beraten, wenn er vorher selbst tüchtig übt, denn die Schwierigkeiten auf dem Wege sind vielfältig und von Schülergruppe zu Schülergruppe ganz unterschiedlich. Hier gilt wirklich, dass Übung erst den Meister macht. Es ist gut für die Schüler, wenn sie wahrnehmen, dass auch der Lehrer übt. Es

überzeugt ungeheuer, dass der Lehrer in der Zeit, in der der Schüler mit Mühe und Hilfeeine Tierplastik fertigbekommt, zwei oder drei ganz verschiedene Tiere in unterschiedlichen Steinarten gearbeitet hat. Dem Lehrer wird bei solch einer Epoche alles abverlangt, was er zu geben hat, wenn er sich in dieses Gebiet vorwagt. Doch die Arbeit mit den Schülern ist derart spannend, die Vielgestaltigkeit und Ausdruckskraft der Formen oft so verblüffend, dass es sich für alle Beteiligten immer lohnt, hier alles einzusetzen. Man kann sich kaum ein intensiveres Arbeiten vorstellen.

Den Abschluss dieser Steinarbeiten bildet wieder das Zeichnen des fertigen Tieres von vier verschiedenen Ansichten.

¶ Die menschliche Gestalt

Wie alles, was hier dargestellt wird, so muss auch die Arbeit an der Menschengestalt aus einer Entwicklung hervorgehen.

Die menschliche Gestalt ist plastisch von ihrer Gestik her zu begreifen. Man kann dreierlei Gesten unterscheiden: die äußerliche, körperliche, z.B. wenn jemand gegen den Wind ankämpft, einen Berg hinunterspringt oder sich am Boden sitzend ausruht. Die zweite Geste zeigt etwas von der innerlichen Seelenstimmung, z.B. Freude, Wut, Unerschütterlichkeit, Schmerz. Die dritte Gestenart entsteht durch eine innere Zielsetzung; hierher gehören die Arbeitsbewegungen oder künstlerische Gesten wie in der Eurythmie, im Tanz. Die Gebärden der menschlichen Gestalt, die durch seelische Regungen entstehen, lassen sich in zwei Gruppen gegenüberstellen: Ein lachender, Singender hat die Gebärde des Sich-Mitteilens, Sich-Öffnens, ein Verzweifelter, ein Denker die des Sich-Zusammenziehens oder Sich-Konzentrierens. Zwischen diesen beiden Polen ist die ganze Fülle der Seelenregungen ausgebreitet.

Am ehesten kommt man an die Sache heran, wenn man ganz gegenstandslos eine Form für eine solche Gebärde sucht. So etwas kann in Ton plastiziert werden (Abb. 22). Zum Vorgehen aus einer freien, noch «menschenleeren» Geste findet sich eine Beschreibung von Louise van Blommestein, die die Pastellskizze von Rudolf Steiner «Mutter und Kind» vom 28.2.1924 in ihrer Entstehung miterlebt hat. Sie zeigt, wie Rudolf Steiner ganz von einer Farbkomposition ausging, die völlig gegenstandslos für das Thema die Grundlage bildet. Diese Methode, auf die Plastik und ihre entstehende Form angewendet, führt von einer allgemeinen Geste zur Menschengestalt hin, das Allgemeine wird allmählich zum Bestimmten.

Die Abb. 23 veranschaulichen einen solchen Werdegang. Fr wurde vorbereitend aus einem Holzscheit mit dem Beil grobformig herausgeschlagen. Die Abb. 24 zeigen den gleichen Vorgang für eine zusammengekauerte Gestalt. Man muss nur im Groben wissen, was man als Gestalt will, dann kann man alles andere aus dem Entstehungsprozess entwickeln.

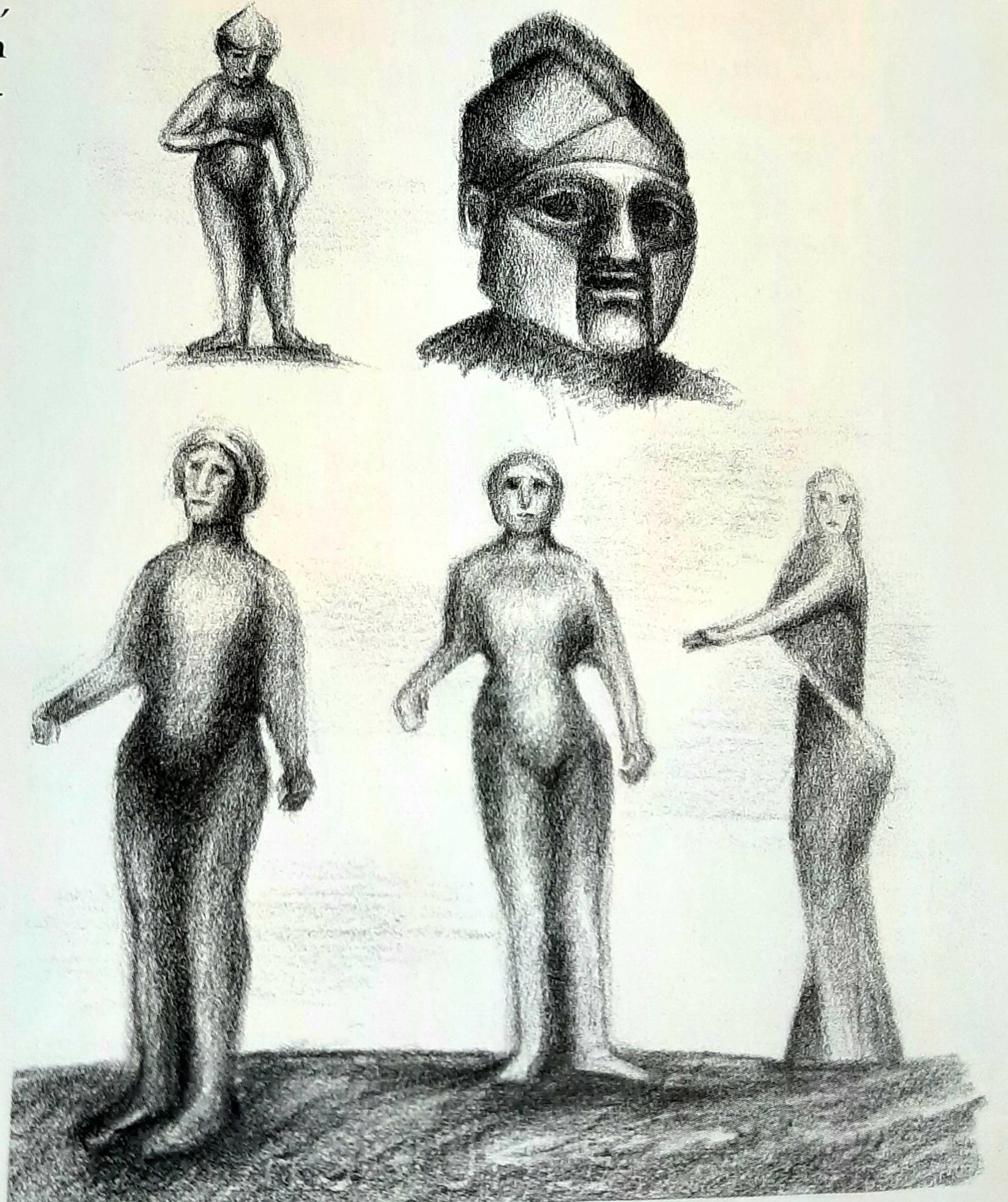

Wie bei den Tierplastiken, so ist es natürlich auch hier möglich, die Arbeit am Menschen zeichnerisch einzuführen. Dafür gibt es zahllose interessante Beispiele für sehr einfache Menschendarstellungen in der Kunstgeschichte. Die Zeichnungen in Abb. 25 entstammen einer Studienarbeit im Etruskischen Museum in Volterra.

Die Ausführung dieser so vorbereiteten Arbeit in Stein kann wieder auf verschiedene Weise durchgeführt werden. Benutzt man die Holz- oder Tonfigur als Ausgangsform für den Stein, so muss der Stein dem Format dieser Vorübung gemäß ausgewählt werden. Er muss so groß sein, dass man die Gebärdenschritte daran vollziehen kann. Danach wird man die neue Gestalt dem Stein direkt entlocken wollen. So kann der Entstehungsprozess auf der Grundlage der schon gemachten Erfahrungen bis zu Ende fortgesetzt werden.

Die Steigerung für dieses Verfahren wäre, ein in sich schon anregendes Stück Stein zu finden und sich vom Stein selbst sagen zu lassen, wie er werden will. Man muss dann selbst etwas in den Stein hineinsehen, was in ihm, noch verborgen, enthalten ist. Das entspricht einer Michelangelo zugedachten Anekdote. Michelangelo wird gefragt: «Sage, großer Meister, wie machst du es bloß, solch einen Moses aus dem Stein herauszuholen?» Er antwortete: «Es ist ganz einfach: ich betrachte den Stein, bis ich darin die Figur in allen Einzelheiten wahrnehme, und dann schlage ich alles weg, was nicht nach Moses aussieht.» - Dies erfordert eine gewaltige Vorstellungskraft und ein hervorragendes Gedächtnis, denn bis die Figur Konturen annimmt, dauert es in solchen Größenordnungen Monate. Dennoch lässt es sich gerade bei der Nikodemusgruppe (heute im Dommuseum von Florenz) an der Rückseite gut erkennen. wie der Meister von einer Art Komposition freier Formen ausgegangen sein muss, um allmählich das Motiv herauszuarbeiten. Der Matthäus (in der Akademie von Florenz aufgestellt) gilt in dieser Beziehung als Lehrstuck für nachfolgende Bildhauergenerationen. Im Zusammenhang mit dieser Figur ist überliefert, dass Michelangelo großen Wert darauf legte, sich mit den Teilen seiner Komposition so spät als möglich festzulegen, alles noch beweglich, veränderbar zu halten. Wie weit er diesem Grundsatz bis zu seinem Lebensende treu geblieben ist, kann man an der Pietä Rondanini sehen, von der überliefert ist, dass es Michelangelos letztes Werk sei, an dem er kurz vor seinem Tode noch so große Veränderungen vornahm, dass heute noch ein Teil des rechten Armes ohne Körper in der Figurengruppe steht. Eine noch andere Methode hat Michelangelo an seinen Sklaven (Akademie in Florenz) angewendet, indem er direkt einzelne Körperteile herausschlug und diese den Betrachter zusammenschauen lässt.

In dem Vortrag vom 16. 10. 1920 wird von R. Steiner ausgeführt: „...wenn man plastisch die Menschengestalt herausarbeitet aus einem steinähnlichen Material, hat man die Notwendigkeit, das ganze aus dem Antlitz, aus dem Kopf heraus zu arbeiten..., und die übrige Menschengestalt, die nicht Kopf ist, die ist eigentlich, künstlerisch ausgebildet, nur ein Anhang des Kopfes. Man darf ... nicht sündigen gegen die Naturformen des menschlichen Hauptes, und man muss herausgestalten den ganzen Gliedmaßen- und Rumpforganismus aus dem, was veranlagt ist im Haupte. Das alles fordert z.B. der Marmor, das alles fordert der Stein.“[5]

Es ist eine Erfahrung, dass es am leichtesten ist, solche Figuren vom Kopf her auszuführen, gleichsam so zu verfahren, wie der Mensch vom Kopf abwärts im ersten Jahrsiebt seinen Leib ausbildet. Wichtig an der Sache ist, dass man in der Gebärde bleibt und sich nicht in zu viele Einzelheiten verliert. Man kann in dieser Beziehung manches von Ernst Barlach lernen, bei dem die Gebärde vier Gesamtgestalt durch Gesicht, Hände und Füße erst zu vollem Ausdruck ausreift.

Die Zeichnungen in Abb. 26 zeigen den Versuch, sich mit dem Stein näher zu beschäftigen und in jede dieser drei Ansichten eine andere, freie Form hineinzudenken. Dann sind diese Formen weitergedacht und zu einfachen Figurengruppen zu Ende geführt. Diese Skizzen bedeuten nur eine Reihe von Variationen, die man natürlich auch plastizieren und beliebig vermehren könnte. Die Zeichnung erweist sich nach einiger Übung als ein viel schnelleres Mittel, etwas phantasievoll auszuprobieren. Die Möglichkeiten sind nicht erschöpfbar, so dass es gut ist, noch weiter zu suchen. Man kann den Stein z.B. drehen oder auf den Kopf stellen, und er wird ganz anders zu uns sprechen. Man kann, um die Steinplastik anzugehen, eine der Zeichnungen für einen würdigen Ausgangspunkt halten und sich nach ihr richten. Man kann nach der Zeichnung eine Form plastizieren, um ganz sicher zu gehen. Alle Zeichnungen zusammengezogen können als eine Vorbereitung aufgefasst werden, den Stein nun, ohne Zeichnungen und Modelle zu betrachten, direkt in Arbeit zu nehmen und zu sehen, was sich daraus ergibt. Man arbeitet dann in einer ähnlichen Art, wie Schulstunden ablaufen: Man ist gut vorbereitet gekommen, aber was aus der Stunde wird, weiß man erst hinterher. Das macht die Stunde zum künstlerischen Prozess, den man hier ganz deutlich am Stein erleben kann. Dieser Prozess ist für einen Schüler der 12. Klasse nur in seltenen Fällen vollziehbar, sollte aber vom Lehrer immer wieder geübt und angestrebt werden. Für ihn ist es wichtig, durch die Art der Aufgabenstellung nicht das im Schüler anzusprechen, was dieser ist, sondern was er sein könnte, um dadurch eine Steigerung aus ihm hervorzulocken. Deshalb muss der Lehrer selbst notwendigerweise ganz sicher in den künstlerischen Prozessen stehen und im Sinne Schillers zu arbeiten versuchen: «Denke sie dir, wie sie sein sollten, wenn du auf sie zu wirken hast... Wo du sie findest, umgib sie mit edeln, mit großen, mit geistreichen Formen, schließe sie ringsum mit den Symbolen des Vortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit, und die Kunst die Natur überwindet.»[6]

Was der Schüler in den Werkstattunterricht hereinträgt an Begabungen, Wünschen, Hemmungen, Freuden und Nöten usw., ist größtenteils noch Erbe, ist aus der Vorgeburtlichkeit Mitgebrachtes. Aufgabe der Schule ist es, die Persönlichkeit zu fördern, zu entwickeln. Man muss also das herausholen, was noch nicht da ist: das Geistige, den «Wesenskern» des jungen Menschen. Das ist ein Zukünftiges, noch nicht Entwickeltes, ein Höheres als das, was uns leiblich-physisch in der Gestalt des Schülers entgegentritt.

Arbeiten wir im Künstlerischen so, wie es hier versucht wird, wird dem Stofflichen ein Ideelles eingepflanzt, oder besser gesagt, aus dem Stein, dem Ton, der Linie ein Ideelles entwickelt. Das Stoffliche wird dadurch auf eine höhere Stufe gehoben, aus ihm strahlt in der künstlerischen Form ein Höheres heraus. Das ist derselbe Prozess, der in der Erziehung der Waldorfschule mit den Kindern stattfinden soll. Rudolf Steiner fasst ihn in folgende Worte: «Die Aufgabe der Erziehung, im geistigen Sinn erfasst, bedeutet das In-Einklang-Versetzen des Seelengeistes mit dem Körperleib oder der Leibeskörper. Die müssen aufeinander abgestimmt werden, denn die passen gewissermaßen, indem das Kind hereingeboren wird in die physische Welt, noch nicht zusammen. Die Aufgabe des Erziehers und auch des Unterrichtes ist das Zusammenstimmen dieser zwei Glieder.»[7]

[1] C. Blümel, «Griechische Bildhauer an der Arbeit»

[2] R. Steiner, GA 294, 25.8.1919

[3] R. Steiner, GA 294,3. Vortr., GA 306, 5. Vortrag.

[4] R. Steiner, GA 286, 7.6.1914

[5] R. Steiner, GA 288, 4. Vortr.

[6] Fr. Schiller, Uber die ästhetische Erziehung des Menschen , 9. Brief

[7] R. Steiner, GA 293, 21.8.1919