UWE BOSSE

¶ Holzbildhauen im 13. Schuljahr.

¶ Beschreibung eines Grundkurses «Kunst»

Die Abiturienten dürfen im Grundkurs «Kunst» zwischen Malen/Zeichnen und Schnitzen wählen. Als Voraussetzung für das Bildhauen bringen sie Übung im plastischen Gestalten in Ton, Holz und Stein vom 6. bis zum 12. Schuljahr mit. Das figürliche Handschnitzen im 6. Schuljahr ist ein erster Schritt in dieser Richtung. Als Zeitraum für den Grundkurs steht ein dreiviertel Jahr mit drei Wochenstunden zur Verfügung. Das Thema lautet:

¶ Die menschliche Gestalt im aufrecht gewachsenen Holz

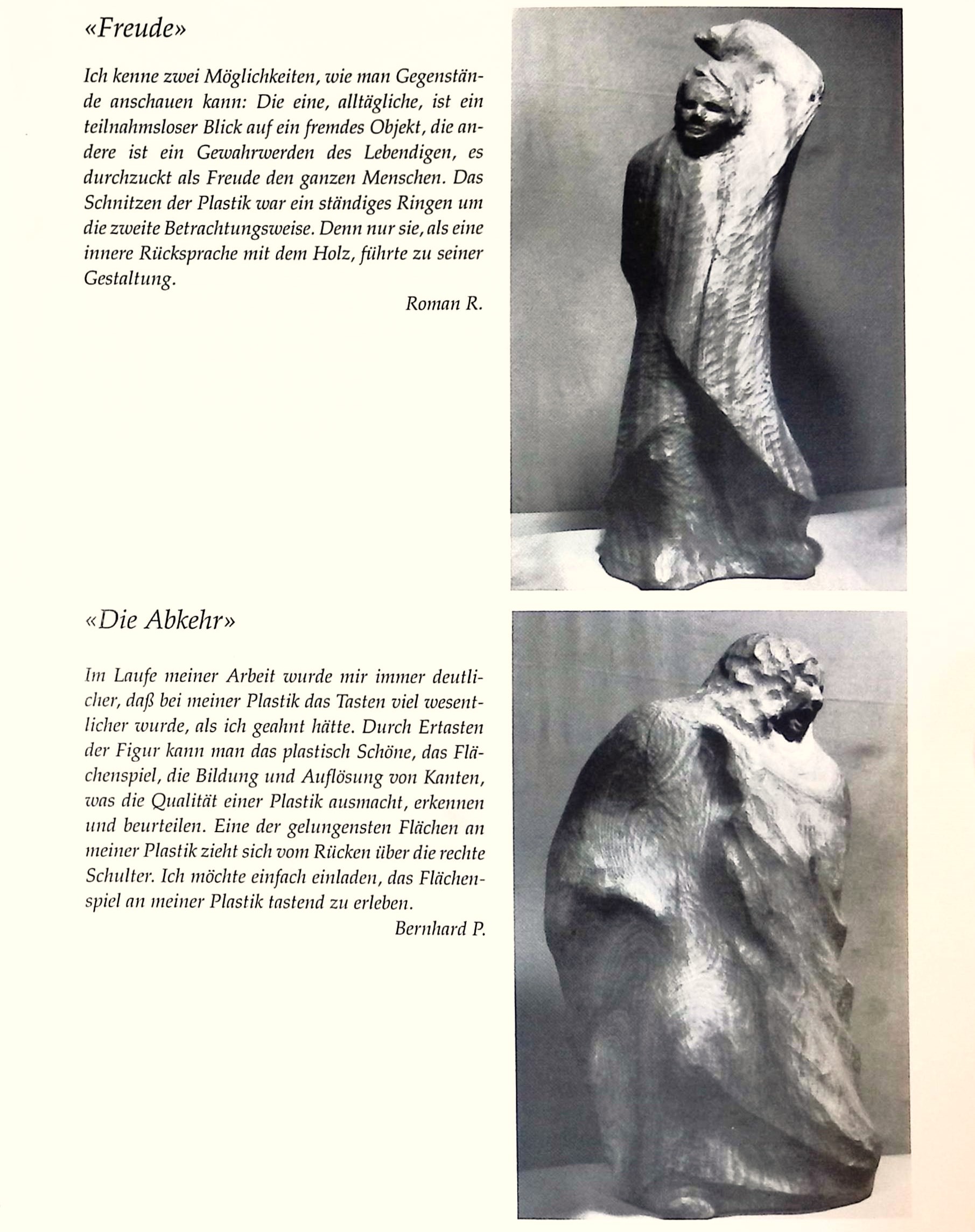

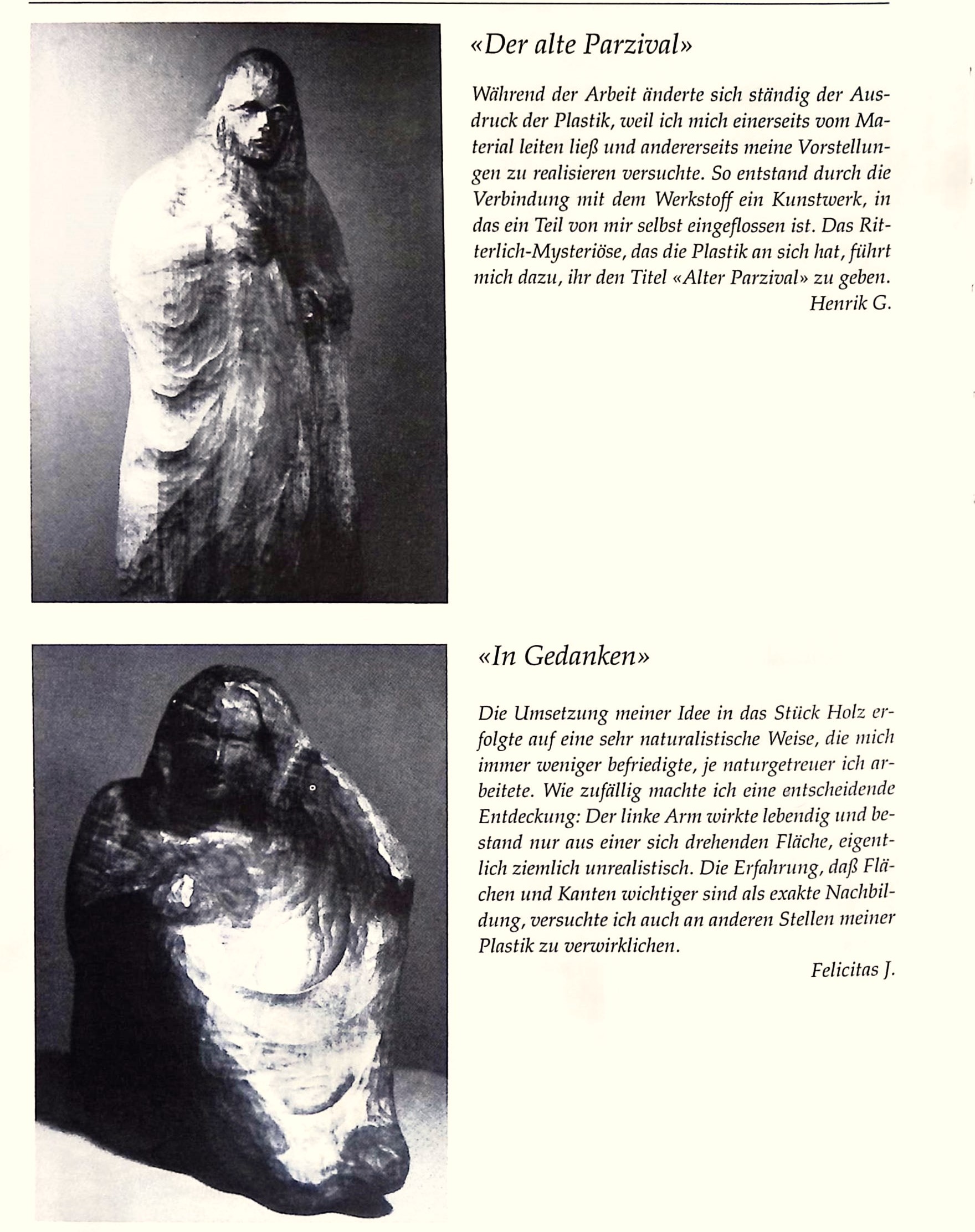

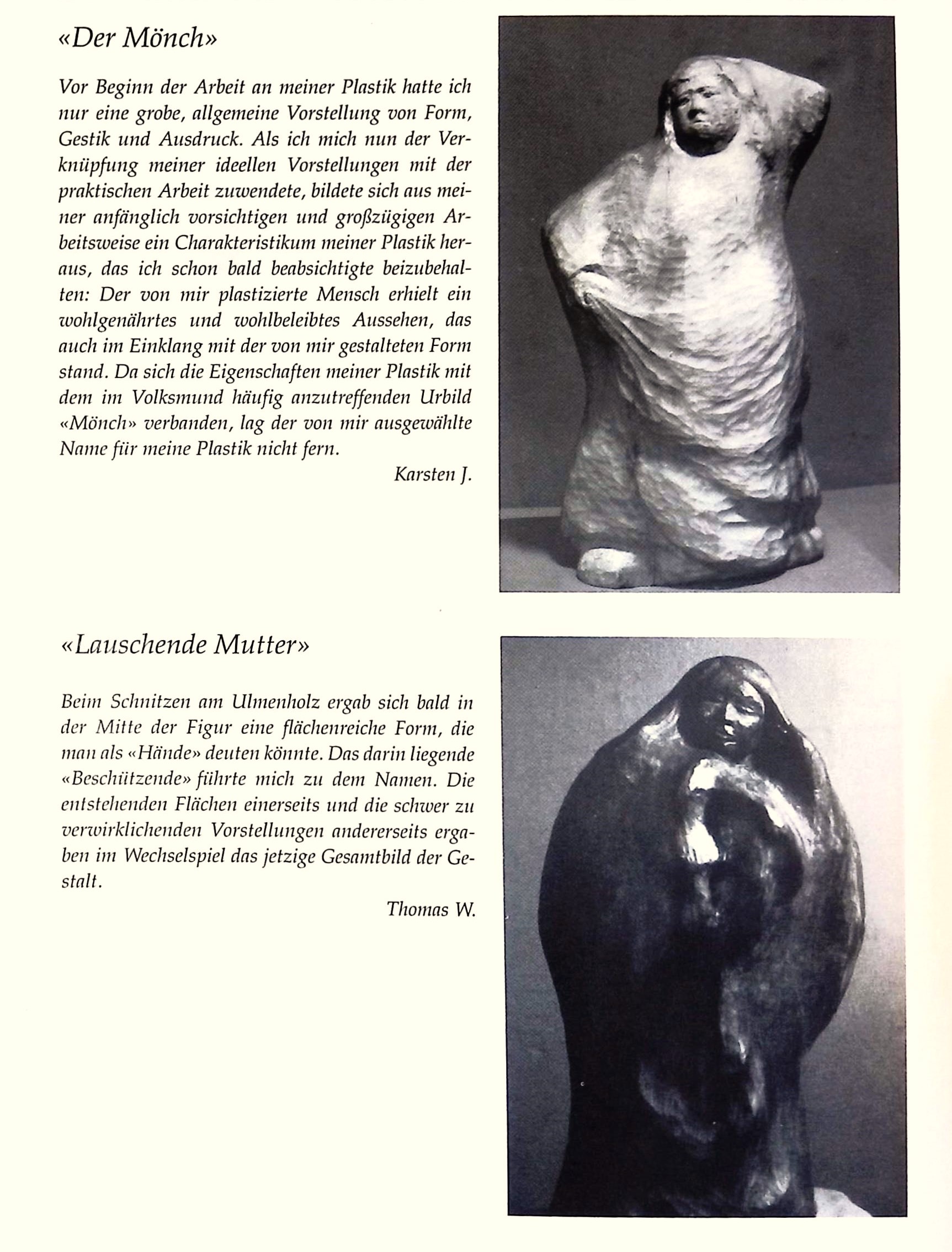

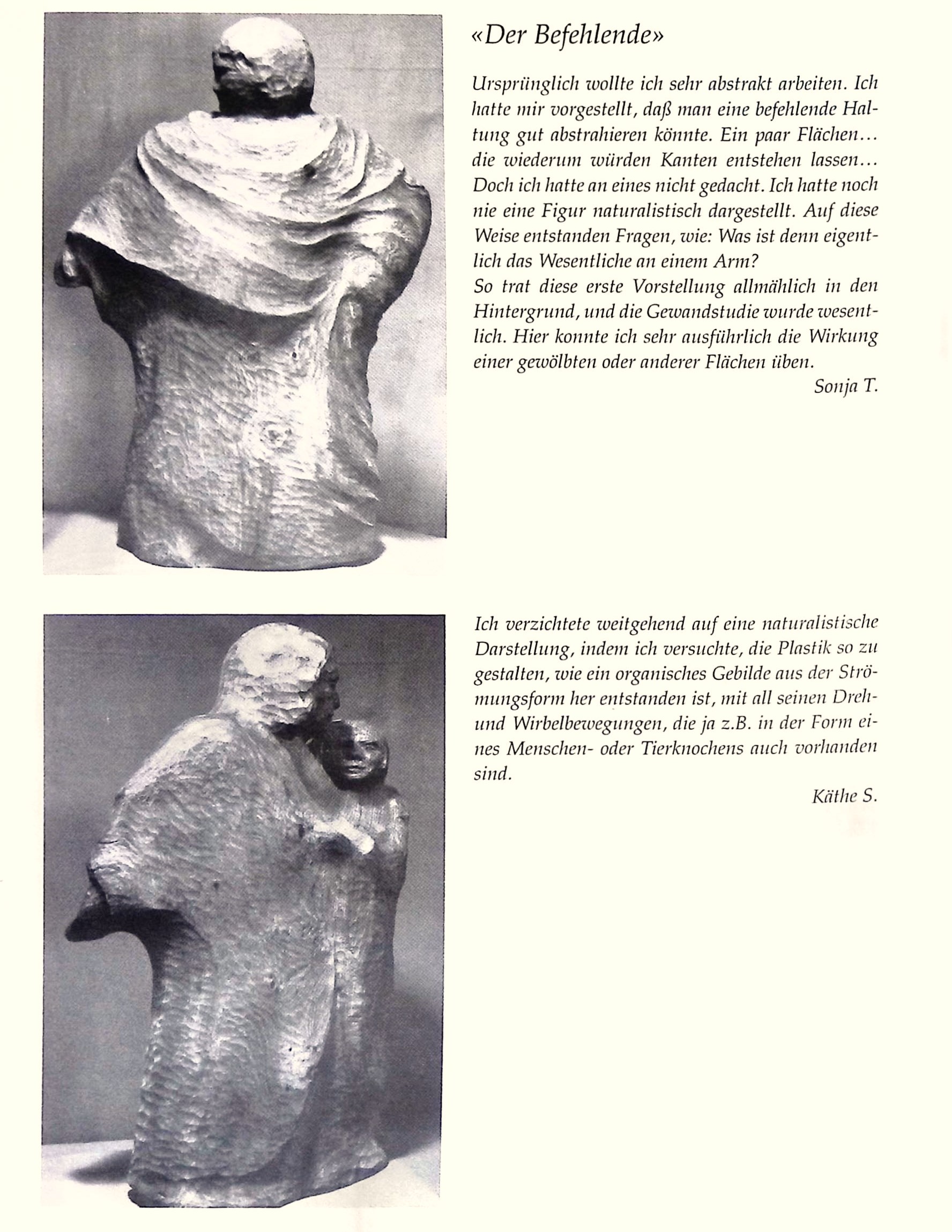

Die Schüler suchen sich ihren Holzklotz aus und entwickeln allmählich an dessen Gestalt und Struktur ihre Formidee; oder sie wählen ein ihrer Idee entsprechendes Holzstück und versuchen, ihre mehr oder weniger klare Vorstellung dem Holz aufzuprägen. Nach und nach entwickelt sich aber notwendig bei allen ein Wechselspiel zwischen beiden Ansätzen. Das Bildhauen wird zu einem tastenden Gespräch zwischen dem Gewordenen und dem Gewollten, feste Vorstellungen werden beweglich, und unbestimmte Vorstellungen gewinnen Kontur. Auf der Suche nach dem plastisch Wesentlichen werden gelungene Formen gefunden und als plastische Qualitäten erkannt. Im gemeinsam betrachtenden Gespräch erfahren die Schüler, wie Formqualität durch Gliederung, Proportion und Flächenführung entsteht und die Stimmigkeit zwischen Idee und Holz zum wesenhaften Ausdruck führen kann. Dabei ist das Betrachten von Kunstwerken und das Eingehen auf Kunstzitate hilfreich.

Dem nachfolgenden Kursbericht eines Schülers liegt ein Zitat von Saint-Exupery zugrunde[1], das als Klausurthema gegeben wurde. In den Texten, die den Abbildungen der Schülerarbeiten beigegeben sind, äußern die Schüler selbst ihre Gedanken zu ihren eigenen Arbeiten.

Versuch, das Herz sehend zu machen

»Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar», spricht der Fuchs zum kleinen Prinzen, als sie voneinander Abschied nehmen. Wie in dieser Erzählung von Saint-Exupéry, so heißt es nun auch für uns Abschied nehmen von dem, was uns hier in der Schule dreizehn Jahre lang beschäftigt hat, und vielleicht nicht zuletzt deshalb wurde dieser Satz eines unserer Leitthemen im Kunstkurs der 13. Klasse. Was war denn das »Wesentliche» unserer Arbeit in diesem Kurs?

Es ging uns hauptsächlich darum, eine angemessene Beziehung zwischen unserem praktischen Tun, also der konkreten künstlerischen Arbeit, und dem Betrachten von allgemeinen Fragen der Kunst zu finden, um auf wirklich wichtige, für uns wesentliche Fragen zu kommen. Dieses »Wesentliche», das war überhaupt ein Thema, das uns immer wieder begegnete: Schon gleich am Anfang, als noch die unbehauenen Holzklötze vor uns standen und wir über die Grundformen des Plastischen sprachen, wurde dies deutlich. Was sind eigentlich Kanten, Flächen, Wölbungen, wie entstehen sie? Es galt zu lernen, dass z.B. eine Kante nicht irgendwo aus einer Fläche »herausgezupft» werden darf, sondern dass sie beim Aufeinandertreffen zweier Flächen wie «von selbst» entsteht, dass gedrehte und gekrümmte Flächen viel interessanter für den Betrachter und Betaster sind als platte Ebenen. All dieses fanden wir in den organischen Formen von Knochen, wassergeschliffenen Steinen und Wuchsformen des Holzes wieder. Wesentlich ist eine Form da, wo sie konsequent aus einer Bewegung, aus dem «Wesen» der Sache heraus entsteht, dieses unterstreicht.

Beim Schnitzen konnten wir dann feststellen, dass dies Erkennen des Wesentlichen und Stimmigen oftmals besser durch Ertasten als durch Betrachten mit den Augen möglich war. Um auf Exupéry zurückzukommen: Durch die Hände ist vielleicht ein näherer Bezug zum Herzen herzustellen, da das Wahrnehmen eines Gegenstandes durch die Hände stärkeres Empfinden und Miterleben voraussetzt. Besonders bei blinden Menschen kann man diese Fälligkeit sehr ausgeprägt erleben. Es geht in der Kunst darum, stellten wir fest, dass nicht der äußere Anblick z.B. einer Plastik entscheidend ist, sondern das, was durch diesen Anblick im Innern des Menschen bewegt und bewirkt wird; «man sieht nur mit dem Herzen gut». So muss es also dem Kunst schaffenden gelingen, seine Empfindungen, Ideen und Intentionen so in das Kunstwerk einzuprägen, dass der Betrachter durch den visuellen Eindruck hindurch nachempfinden kann, was der Künstler vorempfunden hat. Kunst ist also in diesem Sinne Verbindung, Sprache.

Für uns bedeutete das, dass wir vor dem Problem standen, die Form, die wir in uns selbst als Vorstellung hatten, mit den Anforderungen des Stoffes, des Holzes zusammenzuführen, es musste mit der Zeit gelingen, den Holzblock mit seinem ganz konkreten Aussehen, mit seinen Ästen und faulen Stellen so mit der gewollten Form in Einklang zu bringen, dass das eine sich stimmig im anderen ausprägt: der Stoff in der Form und die Form im Stoff. «Die Kunst wächst zwischen dem Entstehen-Lassen und dem Machen-Wollen», so beschreibt der Maler Otto Baumberger diesen Vorgang. Wir waren also schnitzend bei dem von Schiller beschriebenen Konflikt zwischen Form- und Stoffprinzip angekommen. Ein sehr interessanter Beweis, wie konkret und nachvollziehbar diese Gedanken Schillers sind. Jeder dieser polaren «Triebe» im Menschen, der Stofftrieb, welcher die lebendige Willkür der Empfindung, den sinnlichen Teil des Menschen beschreibt, und der Formtrieb, den man vielleicht mit moralischer und geistiger Formkraft beschreiben kann, sie beide unterdrücken, laut Schiller, den Menschen, wenn sie einseitig ausgebildet werden. Das gilt auch für die Kunst; man würde weder einen Ziegelstein noch eine Felswand als «Kunstwerk» bezeichnen, in jedem der beiden Fälle ist nur eines der beiden Prinzipien vorherrschend.

Es kommt also darauf an, beim Kunstschaffen immer zugleich am Ganzen und am Detail, zugleich ganz im Augenblick und in der Zeitlosigkeit der Idee, des inneren Urbildes, dessen Abbild man mühsam nachzubilden versucht, zu arbeiten. Nur so kann es einem gelingen, das einerseits Wesentliche und andererseits Notwendige auszudrücken. Es kommt in der Kunst darauf an, und daran wird man sie immer erkennen, das Zeitliche mit dem Ewigen, das Stoffliche mit dem Ideellen zu verbinden. Kunst ist in diesem Sinne Vereinigung.

Doch Schiller erweitert seine Gedanken über die Ästhetik auf die soziale Gemeinschaft, die Kunst des Zusammenlebens; und sieht man sich heute in den Museen einerseits und auf den Straßen andererseits ein wenig um, so kann man zu der Überzeugung gelangen, dass Schiller auch heute noch recht hat. Viel zu viele Menschen sehen vielleicht nur mit den Augen, verirren sich in der großen Farbenwelt und verlernen zu schauen, wahrzunehmen, was das Wesentliche ist. Verirrung, Ziellosigkeit führt zu Depressionen, und gerade das ist heute die verbreitetste Krankheit - eine Zeiterscheinung. Folgt man dem Satz von Saint-Exupery, so ist es nötig, das Herz sehend zu machen, die Menschen zu befähigen, Urteile zu fällen über den Wert und das Wesen einer Sache. Wie kann dies geschehen?

Doch nur durch das, wo man sich schult, zu sehen, hinzuschauen und das Wesenhafte, Wesentliche auszudrücken. Das ist möglich in der Kunst. Kann es also möglich sein, durch Kunstüben soziale Fähigkeiten zu entwickeln, die Augen so zu öffnen, dass sie durch die äußere Hülle hindurch den Mitmenschen wahrnehmen können? Ich glaube ja; Friedrich von Schiller zumindest würde begeistert nicken. So verstehe ich den Kunstunterricht in der Schule als einen Versuch, eine Übung, das Herz sehend zu machen. Deswegen war dieser im Abitur vielleicht manchmal nebensächlich erscheinende Kurs meines Erachtens eine durchaus bedeutende Erfahrung am Ende der Schulzeit.

Till U.

[1] A. de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz