MICHAEL MARTIN

¶ Formgestaltung in Handwerk und Technologie

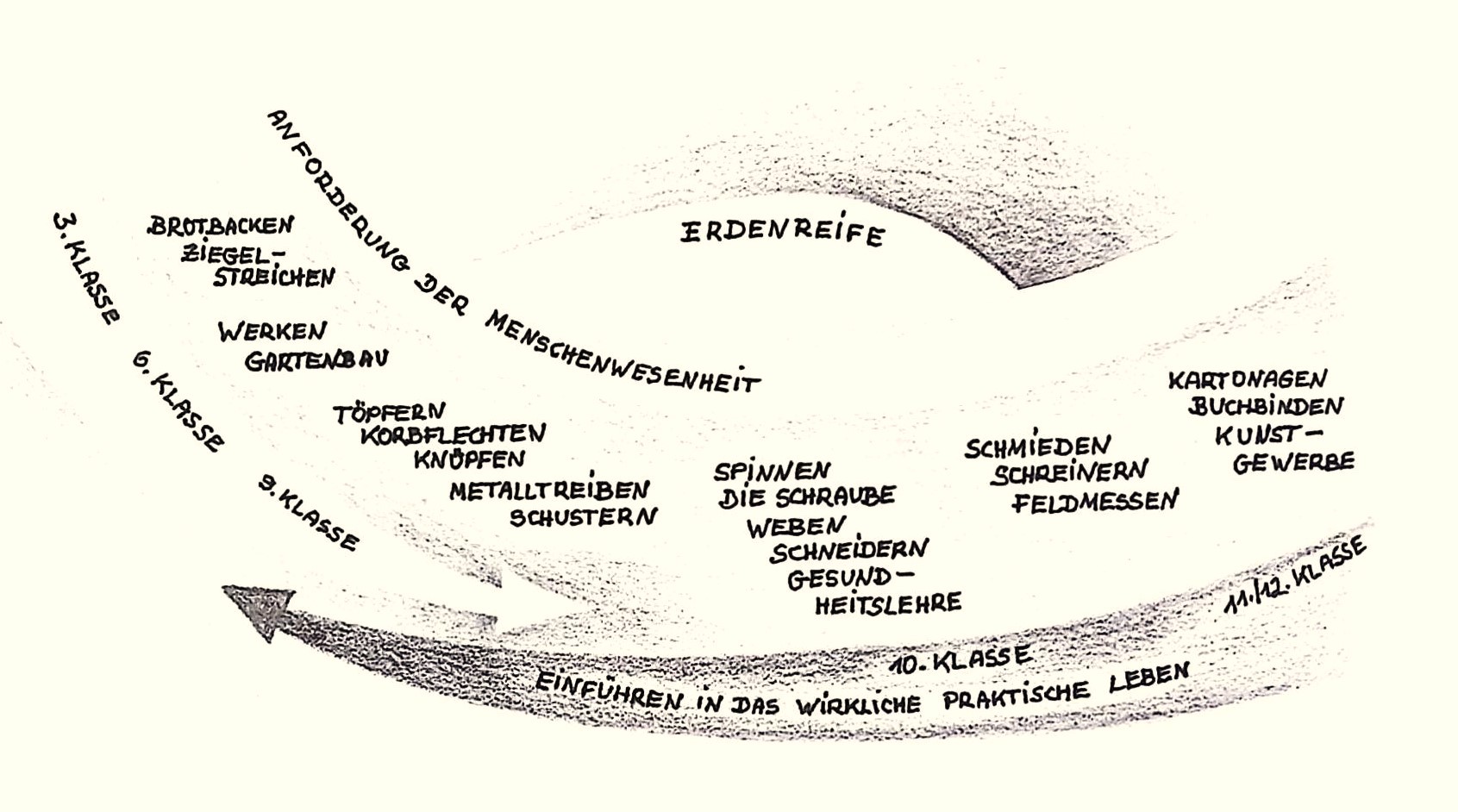

Sinngebung (Zweck) und Werkmaterial, nicht zuletzt aber die Schönheit bestimmen die Form eines handwerksgerechten Produktes. Man kann sich keinen größeren Gegensatz denken als einen Tonkrug und einen gezinkten Holzkasten, wenn man ihre Form in Betracht zieht! Runde und rechteckige Körper gehören verschiedenen Welten an, die gekrümmte und die gerade Fläche sind Urpolaritäten. Wir wollen im folgenden unser Augenmerk besonders auf diese Phänomene der Form richten und sehen, welche Folgen das für unsere pädagogischen Fragen haben kann. Dabei werden wir die Tätigkeit der Hände nicht außer Acht lassen und auch die verschiedenen Werkstoffe mit einbeziehen. Zuletzt wird uns die «Zusammenfassung» zeigen, daß handwerkliche Techniken durch solche Betrachtungsart in einem sehr konkreten Zusammenhang erscheinen können mit dem Lebensalter, in dem sie den Jugendlichen in der Oberstufe angeboten werden.

An diese grundsätzlichen Erörterungen schließen sich die einzelnen Handwerke mit ihren Berichten aus der Schulpraxis an.

¶ Vorstufen

Wollen wir den ersten Ansatz unseres Motives in der Schulzeit aufsuchen, werden wir zurückgeführt zur ersten Unterrichtsstunde. Da begegnet uns bereits die runde und die gerade Linie, die jedes Kind an die Tafel zeichnet –

Urelemente und Urgegensätze, die wir in allen Gestaltungen wiederfinden, z.B. als die Grundformen des Hauptes und der Glieder erkennen. In der «Handwerkerepoche» der 3. Klasse werden wir beim Ziegelstreichen und Brotbacken auf zwei Strömungen aufmerksam, in denen die Kinder gleichsam leben, wenn sie ihren Weg auf die Erde herab suchen. Da nehmen diese Formgegensätze eine sehr greifbare Realität an. Folgen wir dem Bericht eines Mädchens nach einer Hausbau-Epoche der 3. Klasse, in der richtige Tonziegel hergestellt wurden:

«Lieber Herr D.! Ich finde, es war bei Ihnen sehr schön. Am besten hat mir das Waschen gefallen und den Ton in die Formen zu pressen. Hinterher war ich ganz schmutzig, vor allen Dingen meine Hände; und als ich sie in das Wasser tauchte, waren sie ganz breiig. - Mit der Johanna habe ich zwei schöne Backsteine gemacht. Zwei Backsteine sind zwar nicht viel, aber dafür sind sie schön, das ist auch etwas wert. Hoffentlich trocknen sie gut, dass man sie verwenden kann.»

Wir sehen, wie das neunjährige Kind noch ganz selbstverständlich im Strom der Schönheit lebt, in den es sich eingehüllt fühlt. Aber auch die Sorge ist wach, ob der Zweck erfüllt wird, um dessentwillen der Backstein gemacht wurde. Schönheit und Zweckmäßigkeit begegnen sich in dem Werk, dem das Kind sich hingibt. Das kindliche, in den Formen immerfort wandelbare Kuchenbacken im Sandkasten verwandelt sich in zweckgerichtete Arbeit, der auch die Verbindlichkeit der Form zu dienen hat – ein erster, bedeutender Schritt in die Werkwelt des rechten Winkels. Welch erregendes Erlebnis, den formlosen, weichen Ton in die rechteckige Form zu drücken! Der feuchte, kalte und schwere Ton wird wie in einen Sarg gebettet, wodurch er erst brauchbar und nützlich wird. Und doch fühlt sich das Kind wohl, wenn der Ton an den Händen klebt und sich fest mit ihnen verbindet.

Beim Brotbacken muss das Korn, das in Wärme und Licht der Sonne reifte, zermahlen und im Backen verwandelt werden, damit es zur Nahrung bereitet werden kann. Ein Abstieg aus kosmischen Höhen, ein Umwandeln in brauchbare Substanz, die dem irdischen Leben dienen soll. Aber wie empfindet das Kind hier die himmlischen Elemente von Licht, Luft und Wärme! Hier ist es der runde, spiralig aufgebaute Strohkorb, der den Teig aufnimmt. Der Ton dagegen ist diesen Lebensprozessen längst entfallen; ihm entspricht die rechteckige Form, wenn man aus Ziegeln eine Mauer für ein Haus bauen will. Beide aber, das Brot wie der Ziegel, entstehen durch verwandte Arbeitsprozesse, obwohl sie ganz entgegengesetzte Formen angenommen haben: ihre Substanzen müssen in durchfeuchtetem Zustand geknetet werden. Die Kinderhände durchfühlen die weiche Masse, bis sie ihre richtige Geschmeidigkeit erhält. Beide werden zuletzt - der Ton erst nach langer Trockenzeit - dem Feuer übergeben, das der Mensch behütet und sorgsam leitet, damit sie ihre Brauchbarkeit erlangen. So finden sie sich zusammen: das Sonnengereifte und das Erdgebundene, um dem Menschen dienstbar zu werden. Rundform und Rechteck begegnen sich beim Brotbacken und Ziegelstreichen; das eine tut deutlich seine Verwandtschaft mit dem Kosmos, das andere seine Beziehung zur Erde kund.

Auf dem Strom der Schönheit wird das Kind in das Leben hineingetragen; in ihm liegt die Gewähr, dass es nicht im rein Zweckmäßigen, Nützlichen der irdischen Welt versinkt. Aber der Mensch muss in den anderen Strom, der ihm von der Erde selbst entgegenkommt, ein

tauchen, sich mit den realen Notwendigkeiten und Anforderungen des Lebens verbinden. Leise klingt im Kind schon an, was dann für den Schüler der Oberstufe zum Hauptthema werden wird: Meine Arbeit soll für das soziale Leben Bedeutung haben; ich will mir Mühe geben, das zu erreichen.

¶ Gartenbau

Während der Werkunterricht nach der 8. Klasse eine deutliche Zäsur macht und von der 9. Klasse an durch andere handwerkliche und künstlerische Fächer abgelöst wird, leitet der Gartenbau von der Vorreifezeit unmittelbar bis zur 10. Klasse hinüber. Er soll mit den vorbereitenden, pflegerischen Arbeiten an der Pflanzenwelt vertraut machen und hinführen zum Überschauen größerer Zusammenhänge (Verstehen der Kompostbereitung, der Boden- und Wetterkunde) und dem stärkeren Eingreifen und Mitgestalten des Menschen in die natürlichen Wachstumsverhältnisse durch Veredelung der Obstbäume (Pfropfen). Zu diesen elementaren Erfahrungen treten heute an vielen Schulen Landwirtschaftspraktika und Waldbauepochen hinzu, in denen der Grund gelegt werden kann für das Verständnis moderner ökologischer Probleme[1].

Wer einmal ein Stück festen Bodens umgegraben, die Kartoffeln im ständigen Bücken aus der Ackerkrume gelesen oder in der Sonnenglut die Garben mit der Hand gebunden hat, der denkt wohl an den Engel, der Adam auf die Erde wies mit den harten Worten: «Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. ..» und zugleich von Kummer, Dornen und Disteln sprach, die der Acker, die Erde ihm bringen würden. Das alte Paradies geht verloren, das wie eine schützende Mutter Hülle und Nahrung bot. «Man kann das ohne Übertreibung sagen, denn es ist die reine Wahrheit: der Mensch wird mit der Geschlechtsreife aus dem geistig-seelischen Leben der Welt herausgeworfen und hineingeworfen in die äußerliche Welt», so spricht es R. Steiner aus[2]. Aber dieser Schritt birgt in sich eine wunderbare Hoffnung wie eine Art Vermächtnis, eine Art Fortbestehen des Paradieses auf der Erde: Die Pflanzen, die unser leibliches Leben erhalten, wachsen auch heute noch im Zusammenhang mit dem Kosmos aus eigener Kraft; nicht wir Menschen lassen die Pflanzen entstehen, sondern wir können ihrem Keimen, Entfalten, Vergehen und ihrem Neu-Erstehen zusehen, wenn wir aus der Erfahrung ihrer Gesetze den rechten Boden bereiten, für die nötige Feuchte, für Luft, Sonne und die richtige Wärme sorgen, wenn noch die Gefahr des Frostes im Frühjahr besteht. Das erleben die Kinder im Gartenbau mehr oder weniger unbewusst mit: Indem wir den Elementen Erde, Wasser, Luft, Licht und Wärme helfen dadurch, dass wir arbeiten, sorgen, pflegen, kann sich ein Stück neues Paradies entfalten, das unser Leben trägt und stützt. Aber noch auf andere Weise verbinden wir uns mit dem Kosmos, wenn wir uns mit den Pflanzen befassen, nämlich durch ihre Formkräfte. Bereits vom oberflächlichen Betrachten her kennen wir die zum Licht hin sich öffnenden Schalen der mannigfaltigen Blüten. Bei näherem Zusehen entdecken wir, dass sich auch die grünenden Laubblätter dem Licht der Sonne zuwenden; jedes einzelne Blatt ist wie ein Organ, das sich nach dem Licht sehnt und sich ihm entgegenbreitet.

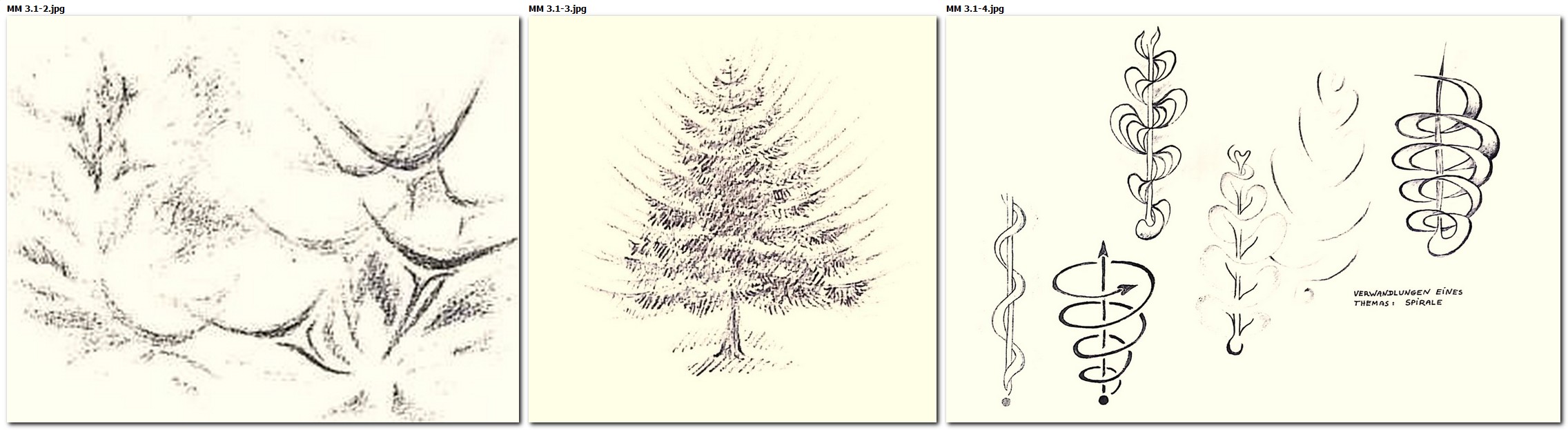

Wie groß aber ist unser Erstaunen, wenn wir entdecken, dass auch die Zweige der Bäume sich wie Arme dem Licht entgegenstrecken und gemeinsam die Formen nach oben geöffneter Schalen bilden. Sind wir doch gewöhnt, die

Baumkronen sonst als kugelige Gebilde zu sehen, was ja durchaus richtig ist. Aber die Zweige streben schalenartig nach oben, wie in einer Gegenbewegung. Besonders schön kann man das an den jungen Trieben der Tannen- und Fichtenwipfel beobachten, die erst später ihre Zweige im Alterwerden durch die eigene Last der Erde zuneigen und herabhängen. Dem Kosmos zugewendete Schalen, paraboloide Formen, die ihr Zentrum in der Sonne haben, sind die Pflanzen ihrer Formtendenz nach. Diese «Schalen» entfalten sich aus dem Samen, der in der Erde ruht. Zuerst bildet sich eine senkrecht gestreckte, haltbildende Form, der Stängel; an ihm setzen in spiraliger Weise die Blätter an, die sich dann weiter und weiter, je nach ihrer Art, in den Umkreis hinaus entfalten. Goethe, der unermüdliche Beobachter, hat auf diese Formkräfte aufmerksam gemacht:

«Die zwei Haupttendenzen also, oder wenn man will, die beiden lebendigen Systeme, wodurch das Pflanzenleben sich wachsend vollendet, sind das Vertikalsystem und das Spiralsystem; keins kann von dem anderen abgesondert gedacht werden, weil eins durch das andere nur lebendig wirkt.»[3]

Der Gartenbauunterricht hat somit ein doppeltes Antlitz: einerseits verbindet er die Kinder durch die Formgestalt der Pflanzen mit den Gesetzen des Kosmos, andererseits führt er sie in der Tätigkeit zur Erde herab. Deshalb hat er seine verbindende Aufgabe über die ganze Reifezeit des Jugendlichen hin erhalten.

¶ Töpfern

Im Verfolgen unseres Grundthemas - vornehmlich der Formbildung - schließt das aufbauende Töpfern als erste Handwerkstechnik in der 9. Klasse unmittelbar an den Gartenbauunterricht an. Wir gehen aus dem Garten die Stufen hinunter in die Töpferwerkstatt. Dort nehmen wir einen handgerechten Klumpen Ton, der sich kühl und schwer anfühlt. Durch die Feuchte ist er so geschmeidig, dass er sich mit den Flächen der hohlen Hände gut zu einer Kugel formen lässt. Indem wir den Ton in den Händen behalten, drücken wir mit beiden Daumen eine tiefe Grube hinein, die wir durch gleichmäßiges Drehen der Tonkugel exakt ausrunden. Dabei drängen die Daumenspitzen von innen den Ton gegen die Handflächen; durch ständiges Weiterdrehen und spiralig ansteigenden Druck von innen entsteht allmählich ein Hohlraum, eine sich öffnende Schale. Nun wird sie hingestellt, bekommt dadurch ihre Grundfläche, und ein ringartiger dickerer Wulst wird am Rand angesetzt und wiederum durch Drehen und spiraligen Druck von innen ausgeformt: die Schale wächst. Jetzt muss die Richtung oben/unten wie eine unsichtbare senkrechte Achse innerlich erlebt werden, damit der Hohlraum um diese Achse herum im Umkreis wachsen kann und seine Orientierung, seinen Halt nicht verliert. Sonst wird das Gefäß krumm!

In dieser Technik erkennen wir also dieselben Gestaltungselemente, die im Wuchs der Pflanze wirksam sind. Der Mensch hat sie «abgelauscht» und in die Griffe seiner Hand, in den Werkstoff Ton übersetzt. Glauben wir nun noch an die «Zufallstheorien», die man allen frühen technischen Erfindungen andichten will? Dass die Menschen uralter Zeiten mit der Natur aufs innigste verwoben waren, ist allgemein bekannt. Sollten sie nicht auch deren Formkräfte erlebt und sie zur Anwendung gebracht haben? Eine außerordentliche Phase bei der Gestaltung des Gefäßes setzt ein, wenn dieses nach oben zu wieder verengt oder gar nahezu geschlossen werden soll. Hier beginnt die eigentliche Gestaltung des Hohlraumes, des Innenraumes. Für manche Schüler ist dieser Vorgang schwierig zu vollziehen; starke Konzentration nach innen und Bändigung aller Ablenkungen von äußeren Einflüssen sind dazu notwendig.

Der ganze Gestaltungsprozess ist abhängig von der guten Vorbereitung des Tones; von seiner Mischung verschiedener, sich günstig ergänzender Tonarten, von der richtigen Feuchtigkeit. Aber auch nach der eigentlichen Formung der Gefäße spielen die Elemente der Luft und Wärme eine entscheidende Rolle beim sachgemäßen Trocknen und Brennen. Zwar gestaltet der Töpfer seine Gefäße selbst, aber die Vollendung seiner Mühe hängt ab vom feinen Umgang mit den Elementen Erde, Wasser, Luft, Wärme. Ersteres unterscheidet ihn wesentlich vom Gärtner; denn dieser bildet die seiner Obhut übergebenen Pflanzen nicht aus eigener Schöpferkraft. Jeder aber muss auf seine Weise mit der Eigenart der Elemente vertraut sein und auf sie eingehen, sie handhaben können: der Gärtner ganz in das Lebendige eintauchend, der Töpfer ihre mineralisch-chemische Wirksamkeit beherrschend.

¶ Korbflechten

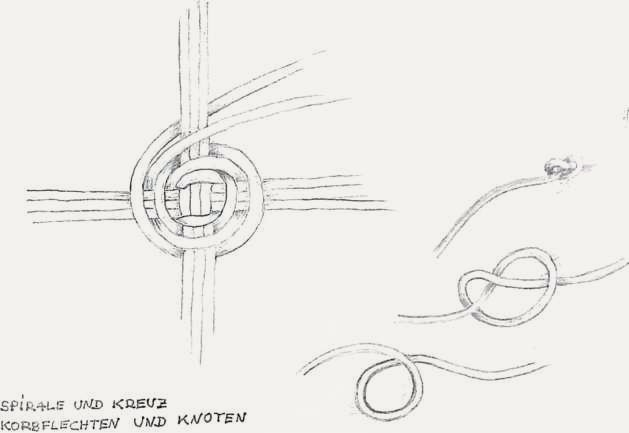

Auch der Korbflechter wendet die von einem Punkt ausgehende, nach oben sich öffnende Spirale bei der Herstellung seiner «Gefäße« an. Allerdings wird dieser Punkt durch Kreuzen mehrerer Ruten gebildet. Es ist nicht mehr der geschmeidige Tonkloß, der sich beliebig durch die Handfläche formen lässt: An seine Stelle treten einzelne längere Zweige, die rechtwinklig übereinandergelegt und durch geschickte kräftige Fingertätigkeit gehalten und durch spiraliges Einlegen weiterer Ruten im Auf und Ab miteinander verflochten werden. Vorher biegt man die kreuzweise gelegten Ruten so auseinander, dass ein strahliger Stern entsteht. Das Flechten ist wie eine Vorform des Webens; man könnte sagen, der Korb sei eine gewebte Form in sphärischer Gestalt, die spiralig auf dem Kreuz aufgebaut wird. Das Kreuzen zweier Geraden im rechten Winkel ist ein Formelement, das besondere Kraft hat im Festlegen, Binden, Fügen. Da ist kein sphärisches Schwingen mehr, nur noch zwingende Unerbittlichkeit. Leider lässt es sich nicht überall durchführen, die Weidenruten vom Baum zu schneiden, vorzurichten und später so lange zu wässern, bis sie die zum Flechten notwendige Geschmeidigkeit haben. Sobald der Korb geflochten ist, hört der Einfluss der Elemente - hier nur noch des Wässrigen - auf das Werkstück auf.

¶ Knüpfen

Das Knüpfen setzt in der 9. Klasse das Thema des Kreuzens in gesteigerter Art fort. Wieder begegnet uns zuerst ein bestimmter Ausgangs- «punkt» der Gestaltung: jetzt nicht das locker durch Übereinanderlegen gebildete Kreuz wie beim Korbflechten, sondern der fest ineinander verschlungene Knoten. Dieser beginnt in einer runden Bewegung und kommt im Kreuzen zum Stillstand; er hält in sich selbst zusammen. Das Aneinanderreihen gleicher Knoten, die dabei notwendige Wiederholung derselben Handgriffe bedeuten eine gewisse Mechanisierung der Arbeit gegenüber dem Töpfern oder Korbflechten, die ihre Gefäße aus dem Wechsel von Ausweiten und Verengen bilden.

Erinnern wir uns noch daran, wie unsere Kinder das Knoten und Schleifebinden an den Schuhen gelernt haben? Eine bestimmte Wachheit ist dazu notwendig, auch zur Anordnung der Knoten, aus der die Gestaltung des Werkstückes hervorgehen soll. Das geknüpfte Netz, die Hängematte erfordern vor dem Arbeitsgang mehr Überlegung, weil aus dem linearen Element des Fadens ein flächiges oder körperhaftes Gebilde entstehen soll, im Gegensatz zum Tonkrug, der weitgehend durch die tastende Handfläche unmittelbar gebildet wird. Alte Kulturen, z.B. die der Inka, benutzten den Knoten als «Datenträger». Er war ein «treffliches, höchst originelles mnemotechnisches Hilfsmittel»[4]. Mit Hilfe der Knotenschnüre wurden Zeitereignisse aufbewahrt und Statistiken angelegt über alles, was nur irgend zählbar war. Heute noch hilft uns der Knoten im Taschentuch als Gedächtnisstütze, um zu binden, was zu schnell verfliegen will.

¶ Metalltreiben

Noch größer wird der Schritt, der uns von der tastenden Hand entfernt, wenn sie selber nicht mehr das Werkstück formen kann, weil der Werkstoff durch seine Härte zu großen Widerstand bietet. Da muss ein Hilfsmittel, ein Werkzeug gefunden werden, das diese Aufgabe übernimmt und den «Mangel» der Hand ausgleicht. Beim Metalltreiben der 9. Klasse schiebt sich sozusagen ein totes Zwischenglied zwischen Werk und Hand, der Treibhammer. Er wird zur Fingerspitze, die mit äußerster Konsequenz Druck neben Druck setzen muss, damit aus dem zugeschnittenen Kupferblech ein Schälchen entstehen kann.

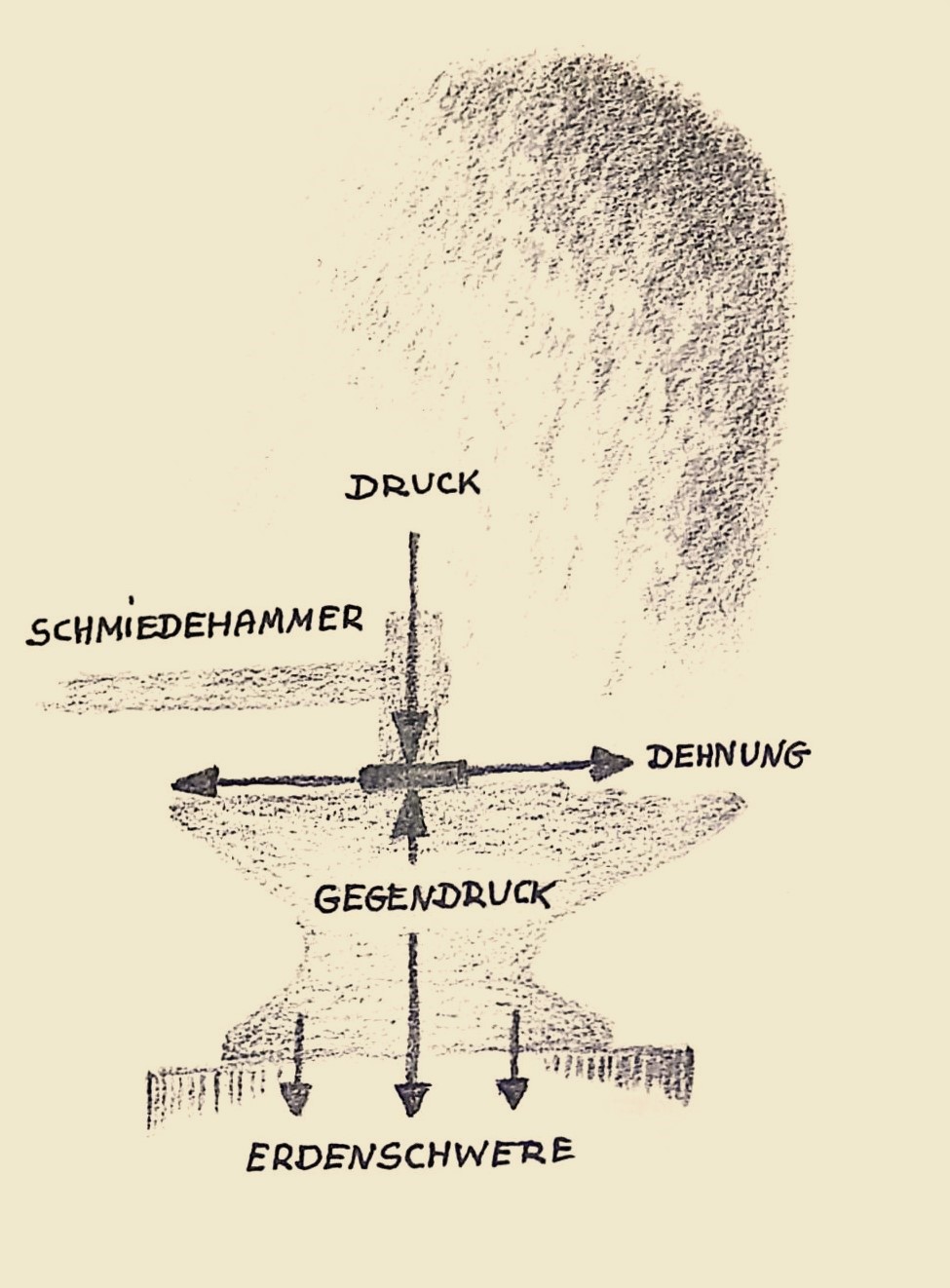

Der in der Hand locker liegende, aber doch sicher geführte Hammer springt zielvoll Punkt für Punkt auf das Blech. Bei jedem Schlag wird sein Gewicht von der Anziehungskraft der Erde wie angesaugt. Das Gewicht des Hammers wird in die Kraft des Schlages mit einbezogen. Wohl entsteht die Form der Schale, des Bechers sich spiralig nach oben öffnend; neu ist jedoch, dass die Erdenschwere durch den Hammer an der Formbildung entscheidenden Anteil hat. Der Realität dieser Gegensätzlichkeit entspricht der Ausdruck «Auftiefen», der für diesen Arbeitsvorgang gebraucht wird. Diesem Aufnehmen der Erdenschwere in die Arbeitsprozesse werden wir noch öfter begegnen.

Ein Höhepunkt ist erreicht, wenn über das Treiben des Bechers zur Dose fortgeschritten wird, die durch den genau passgerechten Deckel oben abschließt und nun einen folgerichtig erarbeiteten Innenraum einhüllt. Das ist schon der Schritt in die 10. Klasse hinein, der erst voll zum Erlebnis wird im Rückblick auf das im Licht sich lebendig-spiralig entfaltende, dem Einfluss der natürlichen Umgebung nachgebende Pflanzenwesen, das der Formgestaltung der bisher betrachteten Handwerkstechniken der 9. Klasse zu Grunde liegt. Immer mehr schließt sich der Raum und gewinnt sein Zentrum, seinen Schwerpunkt in sich selbst.

¶ Schustern

Ein starkes Bewusstsein der Erdverbundenheit und des Innenraumes wird geweckt durch das Herstellen von Schuhen. Dieses Thema tritt schon in der 6. Klasse in der Handarbeit auf, genau zu Beginn der sich ankündigenden Reifezeit. In den vorangehenden Klassen wurden Mützen gehäkelt, später Handschuhe, dann Strümpfe gestrickt; vom Kopf geht es allmählich herab bis zu den Füßen! Die Füße sind die einzigen Leibesorgane des Menschen, die ganz unmittelbar der Erde angepasst sind und der Last, die sie darüberhin zu tragen haben. Sie erscheinen ohne die Verbindung mit der Erde noch nicht fertig, nur Bruchstücke eines größeren Zusammenhanges. Deshalb sehen sie von unten her eigentlich so merkwürdig aus. Andere Organe wie der Magen oder die Lunge sind auch auf die Stofflichkeit der Erde eingestellt, aber in ganz anderer Weise diese umwandelnd, nicht wie die Füße durch Druck und Gegendruck die Berührung erlebend. Damit haben sie für die Aufrichtekraft und dadurch wiederum für das sich entwickelnde Ich ihre große Bedeutung, obwohl wir uns ihrer nur selten einmal bewusst werden.

Auf die Wichtigkeit vom Druck des Körpers und dem Gegendruck der Erde bei der Arbeit ist - besonders von der beginnenden Erdenreife an - schon aufmerksam gemacht worden. Das betrifft am unmittelbarsten die Füße. R. Steiner wollte gern einen Schuster an der Schule haben, was derzeit nicht möglich war.[5] In der Handarbeit der 6. Klasse wird dieses Motiv aufgegriffen durch das Anfertigen von Schuhen. Es sollten von der Form her gesehen «richtige Schuhe» sein, d.h. ein rechter und ein linker Schuh sollen sich spiegelbildlich zur Symmetrie ergänzen.[6]

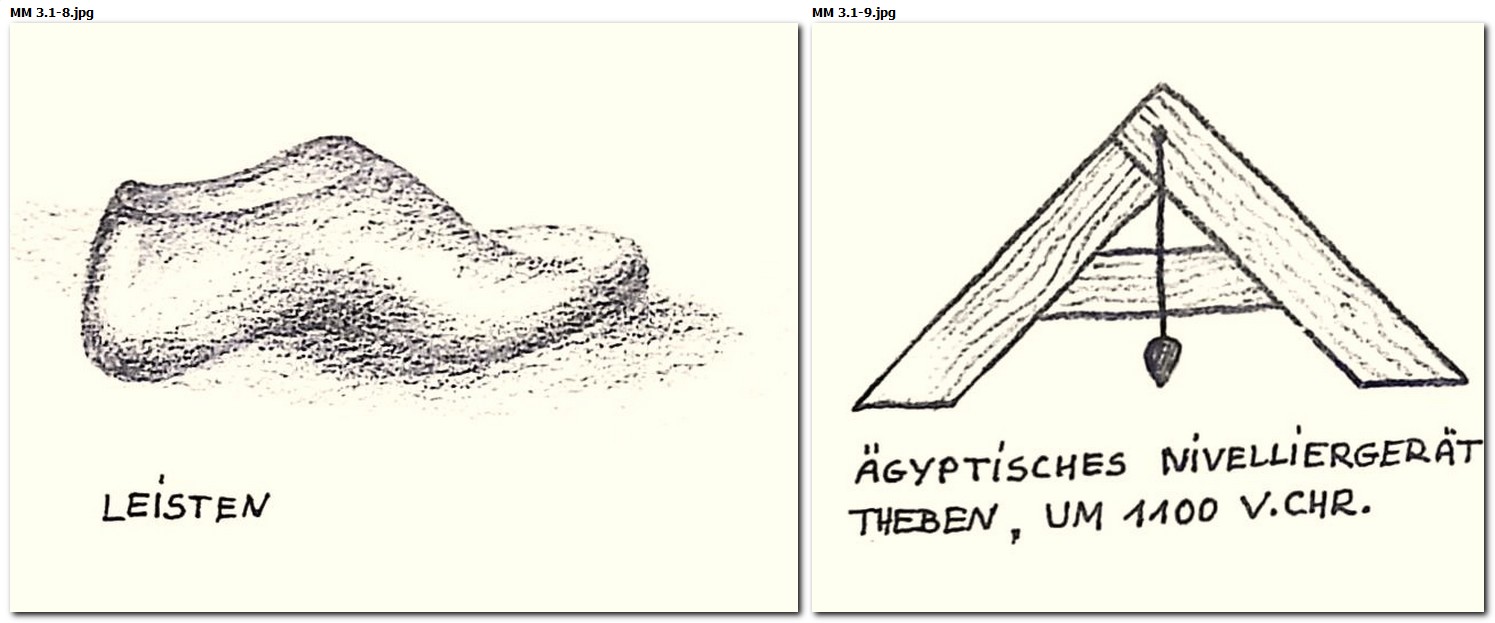

Vom Aspekt der Formgebung her gesehen haben wir ein ausgezeichnetes Beispiel des Überganges in die erdverwandte Formenwelt hinein: die ebene Sohlenfläche wird verbunden mit dem Oberleder, das durch den runden Zuschnitt an die runden Formen des Fußes und Sprunggelenkes angepasst wird. Nur wenn beide Teile fachgerecht und mit großer Sorgfalt, man möchte fast sagen «organisch» miteinander zur Einheit verarbeitet werden, ist das richtige Gehen und Stehen auf der Erde gewährleistet. Dass das feinfühlige Messen des Fußes und der sorgsam danach gewählte, wirklich für diesen einen Fuß passende Leisten (der den Fuß bei der Herstellung des Schuhes vertritt und vom Leder gleichsam eingehüllt wird) eine wichtige Rolle spielen, weist schon auf die Verwandtschaft mit dem Schneidern in der 10. Klasse hin. Auch das Gestalten des Innenraumes führt uns hinüber zur 10. Klasse. Ist dieser beim Metalltreiben oder auch beim Töpfern aus der abgemessenen Passung von Gefäß und Deckel außerhalb des Menschen entstanden, so nimmt er beim Schuh, der über den Leisten geformt wird, die lebendige Gestalt des menschlichen Fußes an: Innenraum, in dem sich der Fuß wohlfühlen soll!

¶ Spinnen

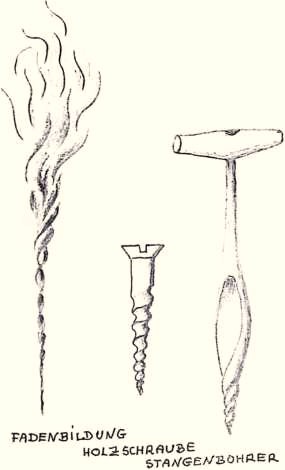

In die 10. Klasse kommt dann ein entschieden neuer Einschlag durch das Spinnen. Was geht vor sich, wenn die Spirale nicht vom Punkt aus nach oben sich öffnend entwickelt, sondern aus der Weite, einem Sog nach unten folgend, sich immer stärker zusammenzieht und verdichtet? Wir kennen das eindrucksvolle Bild des saugenden Strudels, der sich z.B. in der Badewanne bildet, sobald das Wasser nach unten ausläuft. Das ist der Formprozess, der bei der Gewinnung des Fadens wirksam ist, wenn man die urtümliche Art des Handspinnens betrachtet: Aus dem lockeren, luftig gezupften Wollebausch wird ein geringer Teil nach unten herausgezogen und vermittels der Spindel, welche durch den Ton- oder Steinwirtel in die Schwere gezogen wird, immer dichter und fester zu einer fortlaufenden Spirale verdreht. Hier wird der «Sog in die Schwere» greifbare Wirklichkeit. Wie beim Hammer spielt die Anziehungskraft der Erde eine entscheidende Rolle. Die Formtendenz der Öffnung nach oben wird mit der 10. Klasse endgültig in ihr Gegenteil gekehrt; die Orientierung am Mittelpunkt der Erde als dem Zentrum der Schwerkraft setzt mit allem Nachdruck ein. Die sich daraus ergebende pädagogische Aufgabe und der Bildcharakter dieser Vorgänge werden sofort deutlich: die im Körper des jungen Menschen wirkende Schwere, die sich nur allzu leicht in der Körperhaltung oder -Bewegung unangenehm äußert, wird «nutzbar» gemacht und in gestaltende Werkvorgänge gleichsam übersetzt. So entsteht sinnvoller Umgang mit gebändigter, in den Dienst des Menschen gestellter Schwere. Ein Prozess, der nicht verneint, sondern das Gegebene, ja auch Notwendige - die Schwere - aufgreift und verwandelt

Das Prinzip, dass man durch Aneinanderlegen mehrerer Teile ein kürzeres Element verlängern kann, ist uns schon beim Korbflechten begegnet. Beim Spinnen wird diese Idee zu genialer Wirklichkeit: Eine Unzahl von kurzen Fasern wird zu einem (wenigstens theoretisch) unendlich langen Faden ineinander gedreht. Lange dauerte es, bis im geschichtlichen Verlauf die Handspindel durch das Tretspinnrad, dessen Erfindung um das Jahr 1530 n. Chr. angesetzt wird, abgelöst wurde.[7] Beim Spinnrad liegt die Spindel waagrecht; die Senkrechte wird also nun durch die Waagrechte ersetzt! Offensichtlich muß das Erleben der Senkrechten für den Menschen vorausgegangen sein, bevor er eine exakte Waagrechte handhaben lernte. Diese genaue Festlegung einer Waagrechten mit Hilfe der Senkrechten, die durch das Lot bestimmt ist, kann man beispielhaft finden im alten Ägypten. Eine geometrische Folgerung, eingebunden in die Erfahrung der Senkrechten, führte zu dieser genialen Erfindung: Die Hypothenuse des rechtwinkligen und gleichschenkligen Dreiecks liegt waagrecht, wenn sie durch das Lot, das auf den Erdmittelpunkt weist, in zwei gleiche Teile geteilt wird.

Kehren wir nun wieder zu unserem Spinnrad zurück! Es ist ein Mechanismus, der völlig dichte, unendlich lange Spiralen erzeugen kann. Der Mensch ist durch Hand und Fuß ganz in den Werkvorgang einbezogen. Der Fuß tritt in die Tiefe, die Hand führt das Spinngut in die waagrecht sich drehende Spindel ein. Nehmen wir noch die Lage des Rades im Raum dazu, so entdecken wir, wie die wichtigsten Teile dieser «Maschine» in die drei Dimensionen unseres äußeren Raumes hineinkonstruiert sind. Wach beobachtet und gelenkt werden die Spinnvorgänge durch das Auge; es hängt vom feinen Ineinanderspielen der Hände, die die Wolle zubereiten, und dem Fuß ab, wie schnell und gleichmäßig er das Rad in Bewegung setzt, ob der Faden gelingt, wie dicht, wie fein oder grob er gesponnen wird. Auge, Hand und Fuß - der ganze Mensch ist beteiligt im harmonischen Zusammenwirken.

¶ Technologie (Schraube, Schwere und Dichte)

Durch das Spinnen sind wir unvermutet auf die Formtendenz der Schraube gestoßen; beim Handspinnen kommt die Beziehung zum Erdmittelpunkt durch die Schwere des Wirtels dazu. Schraube und Schwere sind Motive, die grundlegend sind für die Mechanik. R. Steiner wollte, dass die Lehre von der Mechanik «von dem Charakter des Materiellen, des Dichten ausgehen soll. Man soll erst später zum Dynamischen kommen.»[8] Dieser Hinweis für die Technologie in der 10. Klasse ist für uns von großer Wichtigkeit. Wir sind ja zuerst in der 9. Klasse der Spiraltendenz der Pflanzen nachgegangen, die sich in bewegten, lebendigen Formen, der Schwere entgegengesetzt, aufbauen. Nun erstarrt die Spirale gleichsam und wird in der Schraube zu einem technischen Mittel.

Schraube und Schwerpunkt wurden von Archimedes (gest. 212 v. Chr.) gefunden. Um 200 v.Chr. wurde von dem griechischen Mathematiker Apollonius von Perga die Geometrie der Spirale, d.h. ihre starre, konstruierte Form, erarbeitet. Die Griechen erlebten in dieser Zeit einen entscheidenden Bewusstseinswandel. Sie haben sich ganz besonders mit den Gesetzen des Irdischen befasst.[9] Obwohl ihre Welt noch von Göttern erfüllt war, liebten sie das Erdenleben so sehr, dass vor ihrem inneren Blick das Leben nach dem Tode schattenhaft verblasste. Sie wünschten sich, «lieber ein Bettler auf der Erde als ein König im Reich der Schatten» zu sein.

Die eisernen Schrauben, mit denen man etwas aneinander befestigen kann, sind erst im 15. Jahrhundert erfunden worden. Auch in diesem Jahrhundert vollzog sich ein tiefgreifender Bewusstseinsumschwung; Intelligenz und Willenskraft verbanden sich stärker denn je mit den Stoffen und Kräften des Irdischen. Die Befestigungsschraube ist wie ein Symbol des Festhaltens, Aneinanderklammerns, des Stillstandes.

Schauen wir uns eine Holzschraube genauer an: Es ist darin eine im Eisen erstarrte Spirale, gleichsam eine gefrorene Drehbewegung, die an den Stoff gebunden wurde. Zuerst hat diese noch einen weiten Weg zu durchlaufen um den dickeren Schraubenkern herum. Allmählich wird die Bewegung nach unten zu enger und enger, bis sie in der Spitze zum Stillstand kommt, wie eine einwärts und zugleich abwärts geführte Spirale, die ihren Ruhepunkt in der Mitte der Schraubenspitze findet. Der handgesponnene Faden wird nach demselben Prinzip gebildet.

Die Schraube führt in der Technologie zur Mechanik; Schwere und Dichte begegnen uns als erdbezogene Motive der 10. Klasse besonders deutlich im Eisenschmieden.

¶ Schmieden

In der 10. Klasse tritt das Motiv des Hammers zu massiver Wucht gesteigert auf. Nicht mehr locker aus dem Handgelenk geführt wie beim Kupfertreiben, sondern als verstärkte Faust wird er in seiner kreuzförmigen Gestalt da eingesetzt, wo es gilt, das harte Eisen zu bezwingen. Das ist nur mit Hilfe des Feuers möglich, in dessen Glut es so geschmeidig wird, dass es geschmiedet werden kann. Willenskraft lebt in der geballten Faust. Sie äußert sich durch Wärme. Diese entwickelt sich, wenn Kraft gegen einen Widerstand vorgeht. Kein Wunder, dass das Feuer zu ihrer Unterstützung aufgerufen wird! Es ist wesensverwandt mit dem, was im Menschen beim Schmieden geschieht. Während alle kosmischen Gestirne Licht und Wärme allseitig verströmen, flammt das Erdenfeuer, aufwärts gerichtet, der Erdschwere entgegen. Erdenfeuer verbündet sich mit der Feuerkraft, die im Menschen als Wille lebt und tatkräftig auf ein Ziel gerichtet ist.

Das Motiv des Widerstandes ist uns zu Beginn der Erdenreife, im 12. Lebensjahr bei den Arbeiten im Garten und an der Werkbank entgegengetreten. Dort war es die Erde, der Fußboden, an dem die Kraft ansetzen kann. Hier, in der ausklingenden Reifezeit, wo jede Tätigkeit einen starken Hinweis auf die Verbindung mit den Erdenkräften gibt, wird das Eisen auf dem Amboss mit dem Hammer geformt; das glühende Eisen wird gleichsam zwischen Eisen geknetet, Kraft und Feuer müssen geistesgegenwärtig und zielvoll Zusammenwirken, ehe das Eisen erkaltet. R. Steiner charakterisiert, was wir gefühlsmäßig in der Tätigkeit des Schmiedens erleben: in dem geschilderten Druck und Gegendruck entzündet und betätigt sich das Ich, das immer dort rege werden kann, wo es auf Widerstand stößt.[10]

Über die Spirale des Fadens und der Schraube sind wir zum Hammer gekommen; jedes drückt auf andere Weise seine Beziehung zur Erde aus. Wir knüpfen nun wieder an dem Faden an; er gibt das Grundelement ab für eine ganz andere Formbildung, die uns bisher nur beim Schustern als Sohle begegnet ist: die ebene Fläche. Sie wird von der 10. Klasse an in den Handwerkstechniken dominieren.

¶ Weben

Beim Weben entstehen Flächen, die heute sehr breit und - wiederum theoretisch - unendlich lang sein können. Die natürliche «Groß-Fläche» war in Urzeiten das Fell, die Tierhaut, die man schon sehr früh sich nutzbar zu machen verstand. Hohes Abstraktionsvermögen war notwendig, um eine solche Fläche durch dünne, linienartige Elemente zu bilden, die durch rechtwinkliges Ineinanderflechten entstehen konnte. Alles, was uns an Tuch, an Stoffen umgibt, beruht auch heute noch auf dem Prinzip der dichten Spirale und dem rechtwinkligen Kreuzen wie damals - Formelementen, die beide repräsentativ sind für die Wirksamkeit des Irdisch-Festen.

Die Schönheit eines gewebten Tuches entsteht nur zum geringen Teil durch den Vorgang des Webens, der ja immer das rechtwinklige Kreuzen der Kett- und Schussfäden beibehalten muss, sondern weit mehr durch den Wechsel verschiedenfarbiger oder -artiger Fadenfolgen. Das Weben ist eine rein mechanische Angelegenheit, die als erste der hier beschriebenen Techniken nicht mehr in der Hand des Menschen vor sich geht wie selbst noch das Spinnen, sondern von einem wenn auch einfachen Mechanismus gehalten wird, den der Weber «bedient».

Eine ähnliche Entwicklung wie das Spinnrad machte in Europa der Webstuhl durch. In ältesten Zeiten entstand das Gewebe an den durch Gewichte herabgezogenen und straff gespannten Kettfäden. Hier war der Arbeitsgang wesentlich senkrecht orientiert. Bis etwa 1000 n. Chr. blieb der Gewichtswebstuhl in Europa das wichtigste Arbeitsmittel für den Webprozess. Erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts kann der Trittwebstuhl nachgewiesen werden[11], bei dem das Gewebe waagrecht liegt. Die Arbeitsprozesse durchdringen sich kreuzartig; dadurch tritt eine sehr starke Bindung in die drei Raumesrichtungen ein: der Fachwechsel geschieht senkrecht durch Treten mit den Füßen (oben-unten), das Schiffchen wird in der Waagrechten durch das wechselnde Fach geführt (rechts- links) und dann der eingeschossene Faden mit der Lade angeschlagen (vorne-hinten). Die unmittelbare Beziehung zum Erdmittelpunkt, die früher beim senkrechten Webstuhl durch die Gewichte an den Kettfäden vorhanden war, wird damit scheinbar aufgegeben. Das ist präzis die Entwicklung, die auch vom Handspinnen zum Tretspinnrad geführt hat.

Damit rühren wir an ein tiefes Geheimnis, auf das wir schon beim Spinnen einen Blick geworfen haben. Ob der Mensch sich zuerst seiner senkrechten Haltung, auf der Erde stehend, bewusst wurde oder der waagrechten Ebene, die er im unbewegten Wasserspiegel oder einer Pfütze auf lehmigem Boden vor sich sah, ist aus der Erforschung seiner Vergangenheit anhand von Relikten nicht nachzuweisen. In sich selbst erlebte er unbewusst die Aufrichtekraft, die an ein sehr enges Gleichgewichtsverhältnis zwischen Fußsohle und Schädeldecke gebunden ist. Hier erfasste er sich zwischen Himmelssphäre und Erdmittelpunkt und abstrahierte diese Erfahrung in der Geraden, wie wir sie z.B. bei Goethe auch als «geistigen Stab» beim Pflanzenwachstum, dann auch als unsichtbare Mittelachse eines Ton- oder Kupfergefäßes, eines Korbes gefunden haben.

Die Weite der Erdoberfläche musste er sich später erobern. Die Geraden und die ebenen Flächen sind späte Schöpfungen unserer Kultur, die aus dem Erleben der Senkrechten und Waagrechten hervorgegangen sind.

«Der Mensch, der eine Gerade zieht, beweist, dass er sich aufgefangen hat, dass er in die Ordnung eingetreten ist. Das Rechteck steht für die Gesinnung der Kultur. Man kommt zur Geraden, wenn man sich sicher und stark genug fühlt... In der Formgeschichte ist die Gerade ein Spätprodukt», so formuliert Le Corbusier, der bahnbrechende Architekt des Kubismus, und bindet uns damit in eine tote Welt von ebenen Flächen, geraden Kanten und rechten Winkeln ein, die nach harmonischen Maßen des Goldenen Schnittes bemessen sind.[12]

Wo gibt es in der Natur eine exakte ebene Fläche, eine wirkliche Gerade? Beide sind «Erfindungen» unseres Geistes, die wir uns mit äußerster Präzision vorstellen können, die sich aber in der Wirklichkeit der irdischen Welt kaum realisieren lassen. Denn: eine gerade Latte, die waagrecht auf dem Boden liegt, müsste, wenn sie in derselben Richtung an beiden Enden maßlos verlängert würde, sich von der Erdoberfläche allmählich abheben, weil diese gekrümmt ist. Und der ruhende Wasserspiegel? Er ergänzt sich zur Kugel, wenn er sich nach allen Seiten hin ausweiten könnte. Nur in kleinen Ausmaßen lässt sich die Illusion einer geraden Fläche realisieren.

Die Erdkugel aber, von der der Wasserspiegel ein Ausschnitt ist, hat ihren Schwerpunkt inmitten der Erde. Mit der Wasserwaage messen wir heute die waagrechten Ebenen ein, die wir z.B. für die Fundamente eines Hauses brauchen; wir beziehen sie dadurch auf den Mittelpunkt der Erde. Ein großer Gebäudekomplex müsste folgerichtig auf einem gekrümmten Fundament stehen. So kommen wir auf Umwegen wieder dazu, die kleinen ebenen und waagrechten Flächen, die sich der Mensch geschaffen hat, im Zusammenhang mit dem Erdmittelpunkt, dem Zentrum der Schwerkraft, zu sehen. Würde unser gewebter Stoff seine Fläche nach allen Seiten grenzenlos ausdehnen, würde er Kugelform annehmen. In den drei Raumesrichtungen von Spinnrad und Webstuhl wird anschaubar, was bis in unsere Zeit hinein auch die Grundformen unserer gesamten Kultur beherrscht; aber auch die Feinstruktur des Gewebes, die durch unzählbares rechtwinkliges Kreuzen ebenso zahlloser «Geraden» entsteht, macht nachdenklich; sollte es «Zufall» sein, daß genau diese Formelemente durch R. Steiners zahlreiche klar gesetzte Angaben über Spinnen und Weben in der 10. Klasse so dominieren?[13]

¶ Schneidern

Solange es sich um Gewebe handelt, die im Umkreis des Menschen Verwendung finden als Kissen, Decke, Matte, Teppich, Vorhang, kann die ursprüngliche Form des Rechtecks, das sich aus der Art des Webens notwendig ergibt, erhalten bleiben. Sobald das Gewebe dem Menschen zur Bekleidung dienen soll, muss es andere, menschengemäße Formen annehmen. Allerdings bestand bei den Menschen, die ein natürliches Empfinden den Dingen und Vorgängen ihrer Umwelt gegenüber bewahrt hatten, eine Art Scheu, den logischen Aufbau eines Gewebes willkürlich zu zerschneiden. Deswegen ist das Einhüllen in Tücher heute bei vielen Völkern noch Gepflogenheit. Die Inderin legt z.B. ein rechteckiges Tuch von einem Meter Breite und sieben Metern Länge in spiraligen Windungen um den Körper. Der Sarong ist die Kleidung der indonesischen Frauen: zwei gegenüberliegende Seiten eines Tuches in der Größe von einem mal einem Meter werden zusammengenäht, dann steckt man den überschüssigen Stoff an den Seiten straff über dem Körper fest. Das malaische Wort für das «Kleid» bedeutet «Behälter»! Auch bei uns hat das Rechtecktuch in der Bekleidung noch seine Bedeutung.

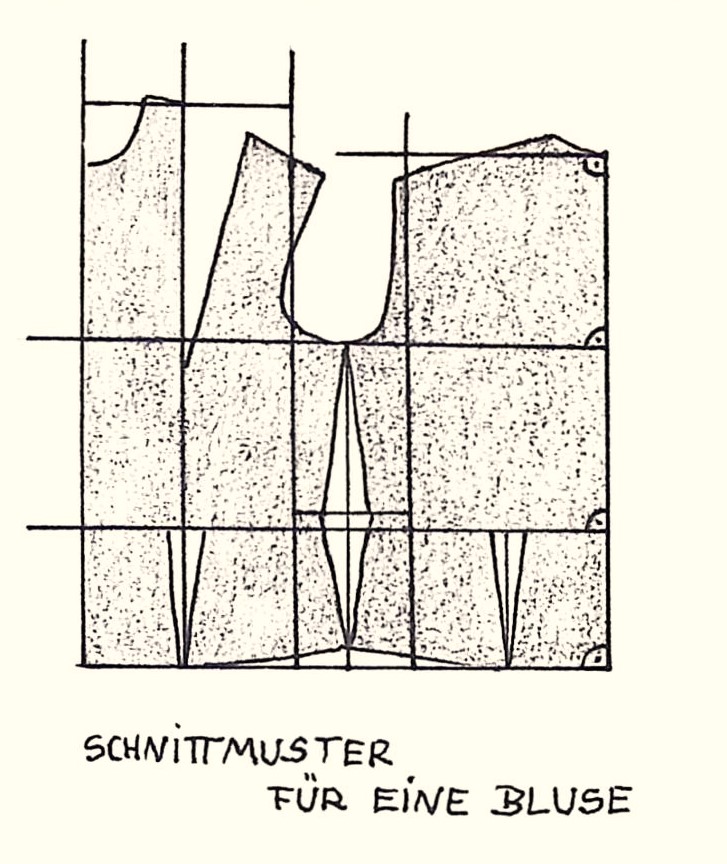

Aber immer mehr wird der Stoff der Gestalt des Menschen angepasst - das Kleidungsstück verlangt, dass das Gewebe ohne Rücksicht auf seine rechtwinklige Struktur geteilt und zerschnitten wird. Das müssen die Menschen erlebt haben als einen fast schmerzlichen Prozess von großer Wichtigkeit; sonst hätten sie ihm nicht den Namen «Schneidern» gegeben, denn schließlich ist das Nähen mindestens ebenso wichtig wie das Zerschneiden, das Teilen des Stoffes. Während das sphärisch-runde Formprinzip der früher besprochenen Techniken (Töpfern, Korbflechten, Metalltreiben) fast ausschließlich für den Gebrauch im Umkreis des Menschen Verwendung findet, wird der Mensch bei der Herstellung des Kleidungsstückes selbst der Mittelpunkt des Werkstückes. So lenkt der Jugendliche sein Bewusstsein in der 9./10. Klasse immer stärker in einer objektiven Weise auf sich selbst und wird bis in seine körperliche Gestaltung hinein ernst genommen. Zuerst entsteht der Entwurf eines Kleides. So frei der Schnitt je nach Mode und Zeitgeschmack den Körperformen auch angepasst wird: seine Anlage stützt sich auf den rechten Winkel, der ihm zugrunde gelegt wird. Dann folgt dessen kunstgerechte Gliederung in Einzelteile, die sinnvoll auf die Stoffbahn übertragen werden. Das rein quantitative Messen der Körpermaße spielt eine wesentliche Rolle, sonst passt das Kleid später nicht. Das Werkstück gelingt nur, wenn richtig gedacht, gezeichnet, gemessen wurde und das Kleid im Plan bereits fertig vorliegt. Erst dann kann die Hand beginnen, das Erdachte - man könnte fast sagen - gedankenlos nachzuarbeiten. Noch nie war der Kontrast zwischen Entwurf und Ausführung so groß, ein Abbild moderner Arbeitsteilung. Nun wird das Gewebe in Einzelteile zerschnitten und unter maßgeblicher Beteiligung der Nähmaschine erneut zusammengefügt. Das Übereinstimmen von richtigem Denken und geschicktem Tun ist das beglückende Ergebnis des gelungenen Werkes.

¶ Seifenherstellung, Gesundheitslehre

Aber nicht genug damit, daß die Tätigkeiten aus dem Umkreis des Menschen nun die körperliche Gestalt selbst betreffen und dieser beim Schneidern eine unmittelbare Hülle bereiten; wenn R. Steiner für die 10. Klasse auf die Kenntnis der Seifenherstellung hinweist, macht er nicht durch theoretische Überlegungen, sondern aus der unmittelbaren Lebenspraxis aufmerksam auf die Pflege des so wichtigen Organs der Haut.[14] Sie grenzt den Menschen von der Umgebung ab. Sie bildet seine «Umhüllung». Durch dieses In-sich-Beschließen kann in dem jungen Menschen die Ahnung seiner im Leibe sich verwirklichenden Persönlichkeit aufkeimen. Nicht nur die Kleidung, sondern die eigene Gestalt wird wichtig. Sie sollte aber keinen Anlass zur Eitelkeit geben, sondern die Notwendigkeit vernünftiger Pflege und Gesunderhaltung anregen, die man wie eine handwerkliche Technik im Bereich des Lebendigen erlernen kann! Die Haut ist durch ihre atmende Durchlässigkeit der leibliche Vermittler für ein gesundes Verhältnis zur Umwelt. Jeder, der sich einmal eine Zeitlang durch Mangel an Wasser oder Seife nicht waschen konnte, weiß, welche Gefahren für die Gesundheit damit verbunden sind und wie das natürliche Lebensgefühl ein Mensch zu sein, dadurch herabgedämpft wird. Im Märchen wird man «des Teufels rußiger Bruder» oder zum «Bärenhäuter», vor dem sich die Menschen entsetzen, wenn man ein Bündnis mit dem Bösen eingeht und sich weder waschen, Nägel schneiden noch kämmen darf (Grimms Märchen).

Der Unterricht der Ersten Hilfe und Gesundheitslehre oder -pflege krönt gleichsam diesen Bereich, in dem der junge Mensch auf seine Körperlichkeit aufmerksamer wird und lernt, mit sich selbst verständnisvoll umzugehen und seinen Körper als kostbares Lebensgut zu erkennen.

¶ Schreinern

Wir knüpfen beim Schneidern an, das in seiner hochzivilisierten Form durch Messen und Zeichnen das Werkstück gedanklich vorwegnimmt und dann durch die Hand ausführt, was der Kopf erdacht hat. Beim Schreinern - wiederum in seiner heutigen entwickelten Spätphase gemeint - wird das Abwenden von der Natur und das Hinwenden zu abstrakter Denk- und Verhaltensweise noch spürbarer: Bis zur 8. Klasse haben die Schüler beim Schnitzen das Holz kennengelernt, wie es aus dem Wald oder Garten hereinkommt als Stammholz mit Rinde und Ästen, in grobe Stücke aufgespalten; keines davon liegt mit ebener Fläche auf der Werkbank auf, die Rundung des Stammes, der spiralige Drehwuchs, das lebendige Strömen wird in der Maserung für Auge und tastende Hand greifbar.

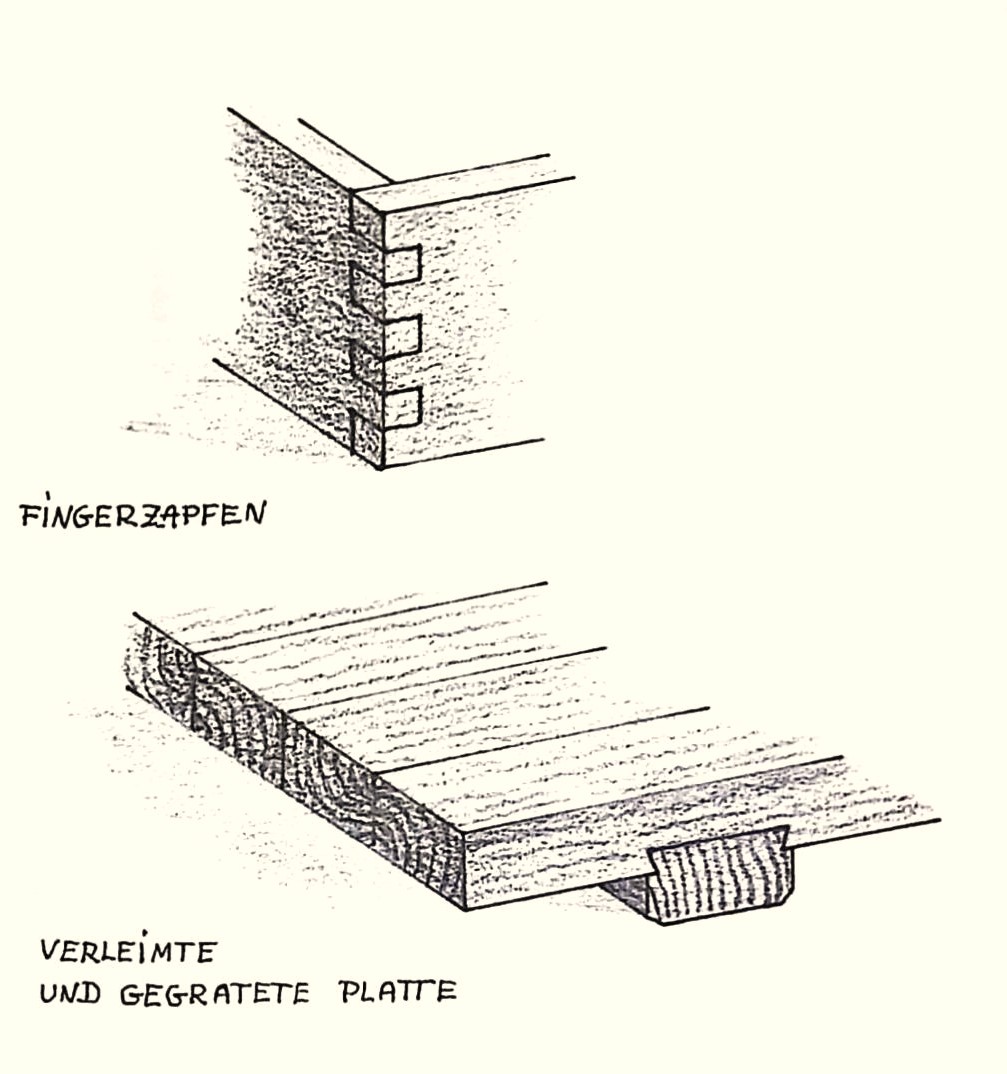

Erst beim Schreinern der 10. Klasse wird das Brett zum Erlebnis: Die ebene Fläche, die rechtwinklig zum Kasten, zum Regal, waagrecht zur Sitzfläche des Hockers verarbeitet wird in dem Bemühen, gerade die lebendigen Eigenschaften des Holzes möglichst vollkommen auszuschalten oder zu «überlisten». Eine solche List ist z.B. das Eingraten einer Tischplatte: es soll verhindern, dass sie sich «wirft», d.h. an ihren Ursprung erinnert und rund wird, wie sie es früher in ihrer lebendigen Struktur als Holz eines Baumes gewesen war. Das wird jetzt nicht zugelassen und durch die Gratleiste verhindert. Was früher «rund» war, wird jetzt als «krumm» kritisiert und als fehlerhaft abgetan. Nur eine bestimmte Art des «Arbeitens» des Holzes wird noch zugelassen, weil es nicht auszumerzen geht: Das Quellen und Zusammenziehen des Brettes vornehmlich der Breite nach, in welchem es den natürlichen Atmungsprozess der Luftfeuchte ständig mitmacht. Das kennen wir besonders von den Schubladen oder von Türen her, sofern sie noch aus richtigem Holz hergestellt wurden. Wer ärgert sich nicht, wenn sie im Winter, der feuchten Jahreszeit, verklemmen? Es passt uns gar nicht, wenn wir auf diese Weise an die ursprüngliche Lebendigkeit des Holzes erinnert werden!

Durch die ebenen Flächen des Holzes angeregt, kamen neue Bedürfnisse hinzu, z.B. die natürliche Breite eines aus dem Stamm herausgesägten Brettes zu vergrößern. Das wurde durch Hobeln, Fügen und Verleimen möglich; wer sieht einer verleimten Holzplatte noch den Baumstamm an, aus dem sie hervorgegangen ist? Betrachten wir einmal genau eine Sperrholzplatte: Durch die dünnen, vom Stamm geschälten Holzschichten, die immer rechtwinklig übereinander verleimt sind, entstand eine (theoretisch) unendlich große Ebene, der alle lebendigen Atmungsvorgänge des Holzes genommen wurden; sie ist eben «abgesperrt» von allen Lebensprozessen.

Sieht man von den vielen Übergangsmöglichkeiten ab, die vom natürlichen Stammholz zum Brett führen und dem Schüler ein allmähliches Einleben in die technologischen Grundelemente des Schreinerns ermöglichen, so verläuft der Arbeitsgang eines geschreinerten Werkstückes nicht anders als der eines Kleides beim Schneidern. Auch hier muss zuerst die Vorstellung, das Denken vorausgehen und den Entwurf fertigstellen. Genaue Maßhaltigkeit, die Kenntnis einer Vielzahl von spezialisierten Werkzeugen, unter Umständen Mithilfe von Maschinen, die wegen ihrer Gefährlichkeit von Schülern nicht bedient werden dürfen, sind notwendig. Gibt es hier noch einen einzigen Arbeitsgang, der ohne ein Werkzeug oder Hilfsmittel, allein mit der Hand, ausgeführt werden kann? Wir sehen, wie Schneidern und Schreinern viele gemeinsame Grundzüge haben, dann aber auch wieder sehr spezialisiert in ihren Eigenarten sind.

¶ Feldmessen

Beim Feldmessen führt das exakte Ausmessen eines Naturbereiches zur maßhaltigen Zeichnung einer Karte. Es ist derselbe Vorgang wie beim Schneidern, nur dass hier am menschlichen Körper gemessen und bei der Anfertigung der Zeichnung - des Schnittes - nicht stehengeblieben wird.

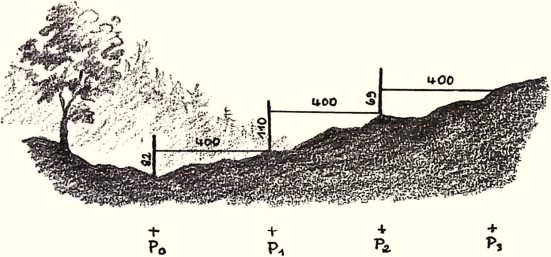

Bemerkenswert ist, dass beim Feldmessen die gleiche Formstruktur eine Rolle spielt wie bei den meisten Handwerken der 10. Klasse: der rechte Winkel. Absolut bestimmend ist die Realität des rechten Winkels in den drei Dimensionen des äußeren Raumes. Im verkleinerten Maßstab finden wir sie in der Form eines Kastens, einer Schublade wieder. Im Großen geben sie dem Umraum der Landschaft eine verborgene Struktur, die objektiv in ihren Maßen erfasst und dann aufgezeichnet werden kann. Das geschieht beim Feldmessen, wo der tote Raum mit Lot, Wasserwaage, Winkelmaß, Stäben und Latten von Punkt zu Punkt in abgemessenen Zahlen festgelegt wird. Der äußere Raum in seiner unveränderbaren Lage wird bewusst, gegenüber seinen lebendigen Erscheinungen, die nur bedingt oder gar nicht messbar sind. Die Schönheit der Landschaft spielt hier keine Rolle. Der sanfte Anstieg eines Hügels wird in starre Winkel zerlegt, die harmonisch zwischen Wiesen eingebundene Krümmung eines Weges durch rechtwinklige Koordinaten von außen bestimmt. War es beim Schneidern die exakte Messung der körperlichen Maße des Menschen, die den künstlerischen, gefälligen Schnitt bedingte, so sind nun die Maße vom toten Leib der Erde aller Lebendigkeit entkleidet und weichen rein objektiver Nüchternheit. Dadurch werden sie aber auch in Gestalt einer Landkarte für alle Menschen gleich nutzbar im Gegensatz zum maßgerechten Kleid, das - genau genommen - nur der einen Individualität zugehört. So entsprechen sich Schneidern und Feldmessen in polarer Weise; lenkt das eine den Blick unmittelbar zum Menschen, führt uns das andere hinaus in die Weite, beide mit wacher Aufmerksamkeit messend, was am eigenen Leibe und am Leib der Erde messbar ist. Die Technologie des Feldmessens erscheint hier als eine Brücke zwischen Handwerk und Erkenntnisfächern.

¶ Kartonagen, Buchbinden

Knüpfen wir nochmals an das Schreinern an und stellen uns eine Truhe, einen typischen Schrein vor. Diesen lassen wir auf etwa eine Handspannenlänge zusammenschrumpfen. Solch einen kleinen Schrein können wir aus Pappe herstellen und zum Aufbewahren unserer Briefsachen verwenden. Wir kommen dadurch zum Anfertigen von Kartonagen, das in der 11. Klasse begonnen und sodann in das Buchbinden der 12. Klasse übergeführt werden soll. Es handelt sich also selbst hier um «Hüllenbildung», jetzt für das geschriebene und gedruckte Wort. So wird auch das geistige Schaffen des Menschen mit aufgenommen in das Gesamtthema des handwerklichen Fächerkanons.

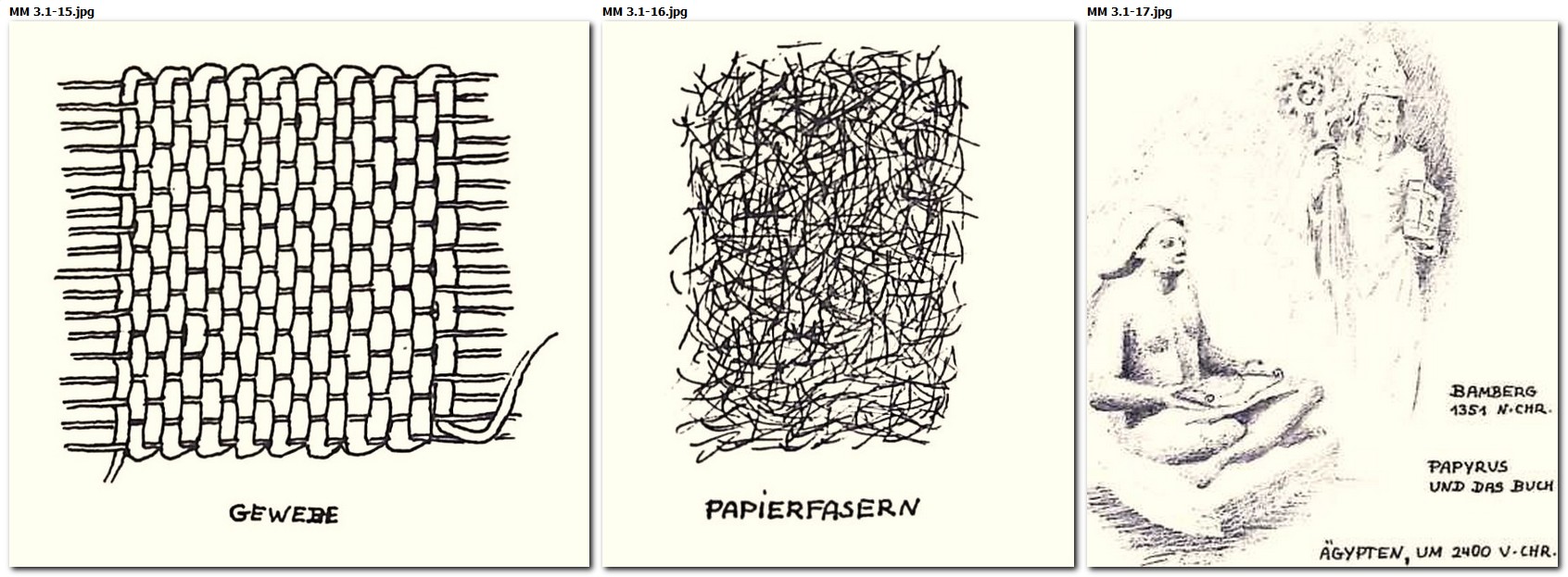

R. Steiner wollte, dass in der 11. Klasse auch die Papierfabrikation durchgenommen werde.[15] Die Erfindung des Papieres verliert sich im Dunkel der ersten vorchristlichen Jahrhunderte; der älteste Papierfund stammt aus China zur Zeit des Kaisers Wuti (141 - 86 v.Chr.). Die erste Papiermühle Deutschlands wurde von Ulman Stromer im Jahr 1390 in der Hadermühle am Rande der Wöhrder Wiese in Nürnberg errichtet. Obwohl es auf alte Zeiten zurückgeht und seinen Vorläufer letztlich in der Herstellung des Haarfilzes findet, ist das Papier für uns ein sehr moderner Werkstoff. Es unterscheidet sich grundsätzlich vom Gewebe, mag dieses auch hauchdünn hergestellt sein: Die kurzen Fasern des Papiers werden in wässeriger Lösung wahllos ohne Ordnung vermischt, je wahlloser, desto besser, weil sie sich beim Abschöpfen mit einem Sieb und dann beim Abtropfen des Wassers umso besser verfilzen und das Papier dadurch fester machen. Es entsteht aus dieser «Atomisierung» ein Werkstoff, dessen Herkunft oder Entstehung man ihm nicht mehr ansehen, sondern worüber man etwas wissen kann. Man kann fast von einem «Kunststoff» sprechen, der moderne Nachahmer in großer Vielfalt gefunden hat, z.B. als Span- oder Hartfaserplatte, als Eternit, Dämmplatte usw., die aus zerkleinertem Material gepresst und durch Bindemittel gebunden werden.

Auch beim Papier haben wir es mit ebenen Flächen beliebiger Größe zu tun, die im rechten Winkel geschnitten werden. Das eigentliche, im frühen Mittelalter in den Klöstern sich entwickelnde Buch hat immer seine rechteckige Gestalt bewahrt, aber Vorläufer gehabt in spiraliger Form: Die Papyrusrollen der Ägypter, auch noch der Griechen und Römer waren auf einen Rundstab spiralig aufgewickelte Streifen, die man beim Lesen mit der anderen Hand auf einen zweiten Rundstab gegenläufig wieder zusammenrollte.

Zum Buchbinden gehören feines Fingerspitzengefühl und viel handwerkliches Geschick, gepaart mit künstlerischem Sinn, aber auch ein klares, logisches Denkvermögen, um die verschiedenartigen Arbeitsgänge sauber und fachgerecht durchzuführen. R. Steiner hat sehr eindringliche Worte über die Notwendigkeit des Buchbindens gesagt. Der Wichtigkeit wegen sei dieser Passus aus dem Vortrag vom 21.4.1923 hier wörtlich wiedergegeben:

«Die besondere menschliche Betätigung beim Buchbinden, die ergibt auch für das intimste Geistig-Seelische, besonders wenn es im richtigen Lebensalter auftritt, etwas ganz Besonderes. Und so ist es gerade für die praktischen Betätigungen. Daher würde ich es als eine Sünde betrachten gegen die Menschenwesenheit, wenn man bei uns in der Waldorfschule nicht in einem bestimmten Zeitpunkte, der eben der Menschennatur abgelesen wird, in den Handarbeitsunterricht auch das Buchbinden und das Schachtelnmachen, Kartonagenarbeiten, aufnehmen würde. Die Dinge gehören dazu, wenn man ein ganzer Mensch werden soll. Nicht dass man diese oder jene Schachteln fabriziert hat oder dieses oder jenes Buch eingebunden hat, ist wesentlich, sondern dass man die Verrichtungen gemacht hat, die dazugehören, dass man diese bestimmten Empfindungen und Denkprozesse durchgemacht hat.»[16] Das «richtige Lebensalter» ist die 11. und 12. Klasse, wie es R. Steiner in den Konferenzen mit den Lehrern angegeben hat.[17]

Wenn man den zitierten Abschnitt aufmerksam studiert, kann man ahnend erfassen, was gemeint ist: Lebendig, unstet wogt das alltägliche Gedankenleben in uns, oft nicht klar erfassbar, oft phantasievoll-unwirklich in uns auftauchend und wieder abschweifend, von äußeren Eindrücken abgelenkt. Durch den logischen Aufbau handwerklicher Arbeitsgänge kann es zur Ruhe, zu einer auf die Wirklichkeit bezogenen Konsequenz erzogen werden, zu sachlicher Klarheit, ohne seine innere Lebendigkeit verlieren zu müssen.

¶ Zusammenfassung

Vielleicht konnte deutlich werden, wie im schrittweisen Aufbau der Fächer das Gedankenleben immer stärker an der Arbeit beteiligt wird. Beim Töpfern z.B. in der 9. Klasse kann noch mehr spontan-schöpferisch gestaltet werden. Das kleine Schälchen kann beim fortschreitenden Aufbau ganz verschiedenartige Formen annehmen, man ist nicht von vornherein an eine festgelegte Formgebung gebunden. In der 10. Klasse übernimmt die geistige Arbeit mehr und mehr die Führung der Arbeitsprozesse und bestimmt Gestaltung und Arbeitsverlauf, z.B. beim Schreinern. Solche Arbeitsprozesse gliedern sich klar in zwei Abschnitte, die als Planung und Durchführung aufeinander folgen.

Zugleich lösen sich die Arbeitsprozesse mehr vom Körper, dann von der schaffenden Hand los. Eine Vielzahl von spezialisierten Werkzeugen schiebt sich sozusagen zwischen Hand und Werk, auch einfache Maschinen übernehmen die Arbeit, in der der Mensch allerdings noch aktiv mittätig ist, wie beim Spinnrad, dem Webstuhl, der Nähmaschine. Im Gartenbau ist der ganze Mensch mit seiner Kraft und Bewegung noch weitgehend körperlich beteiligt; beim Töpfern gestaltet nur die Handfläche, beim Korbflechten und Knüpfen mehr die Kraft und Geschicklichkeit der Finger, beim Metalltreiben ist die Fingerspitze zum Hammer geworden. Auch der Blick auf die verwendeten Werkstoffe zeigt eine aufschlussreiche Entwicklung: so ist zuerst der Garten mit den Elementen der Natur und der lebenerfüllten Pflanzenwelt das schöpferische Übungsfeld des Schülers. Beim Töpfern ist es eine spezielle, vom Menschen vorbereitete und verbesserte Erde, die mit Hilfe der Elemente brauchbar gemacht und gestaltet wird. Beim Korbflechten verwendet man die linienartige Rute, bereits ein durch die Natur selbst höher organisiertes Material. Immer geringer ist dabei der Einfluss der Elemente auf den Herstellungsprozess geworden. Kann man bei den eben genannten Handwerken den Ursprung des Werkstoffes durchaus erkennen, fällt das bei dem zum Knüpfen verwendeten Faden schon schwer. Das Kupferblech ist durch mehrere Umwandlungsprozesse gewonnen worden und zeigt weder von der Form noch

vom Stoff her irgendeine sichtbare Beziehung zu dem Rohstoff, aus dem es stammt. «Blech» ist schon ein sehr «abstraktes» Werkmaterial.

Das trifft teilweise auch zu auf das Holz, das der Schreiner verwendet. Durch das Furnieren oder auch durch die Art seiner Verarbeitung kann es seinem Ursprung wesentlich entfremdet werden; der Zusammenhang mit dem

Baum ist für unser Bewusstsein weitgehendverlorengegangen. Ähnlich ist es bei dem gewebten Stoff, noch entschiedener aber beim Papier, das man als künstliches Werkmaterial bezeichnen kann. Es geht also hier der Weg vom natürlichen Werkstoff aus, in dem die Elemente Erde, Wasser, Luft, Wärme zuerst noch stark,

dann immer weniger mitgestaltend wirksam sind, bis das Feuer als irdische, vom Menschen beherrschte Wärmequelle beim Schmieden neue Akzente setzt. Dann folgen die Stoffe, die der Mensch selbst geschaffen oder weiterentwickelt hat.

In welcher Weise dabei das Künstlerische beteiligt ist, haben wir bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Wir haben nur von Gestaltungprinzipien gesprochen, die im Pädagogischen nacheinander wirksam sind: Zuerst die Nachklänge des zweiten Jahrsiebts in der nach oben offenen Schale; dann das Bilden des Innenraumes - beide dem spiralig-runden Gestaltungsgesetz folgend. Mit dem Zusammenziehen der Spirale, dem Wirksamwerden der Erdenschwere, dem Auftauchen des Kreuzes geschieht der Übergang zur ebenen Fläche, der Geraden und dem rechten Winkel. Der runde Innenraum wird zum Schrein, zum Kasten. So wird der Einfluß der Erdenkräfte immer stärker, und es vollzieht sich der entscheidende Umschwung zur 10. Klasse. Der junge Mensch, der sich selbst innerlich erfasst, gründet nun auf der Erde, deren Schwerpunkt er unbewusst erlebt. Seine Aufgabe ist es, diese Erde zu ergreifen, ihr aber nicht zu verfallen, indem er sie aus seinen eigenen geistigen, seelischen und auch körperlichen Kräften neu erschafft. Dazu muss der Ansatz in den obersten Klassen gesucht werden etwa beim Buchbinden, beim künstlerisch gestalteten Möbelstück, im Entwurf eines handgewebten Teppichs oder eines geschmiedeten Leuchters. Hier vereinigt sich das, was Menschenwitz und -verstand an Techniken erdacht, die Hand sich mit Hilfe des Werkzeuges erübt und die persönliche Phantasie aus Freude an Farbe, Form und Werkstoff erbildet hat. Das erst ist wahre «Bildung», die sich ohne die «Gebilde», die der Schüler in der handwerklichen Arbeit herstellt, nicht vollziehen kann.

Der hier geltend gemachte Weg lässt sich in dieser Reihenfolge der Arbeitsepochen an einer Schule nicht ohne weiteres durchführen, schon wegen der notwendigen Teilung der Klassen in kleinere Arbeitsgruppen bei den meisten Fächern. Hier aber kommt es darauf an, Entwicklungslinien zu zeigen, die einen inneren Aufbau der Arbeitsvorgänge, der Werkstoffe, insbesondere aber der Formbildung möglich machen und so eine Grundorientierung für den Lehrer geben können, aus denen er das schöpfen kann, was an seiner Schule zu verwirklichen ist.

Wir sehen, wie diese handwerkliche Arbeit erst dann ihren Sinn erfüllt, wenn sie wirklich äußeres «Abbild» sein kann der Entwicklungsprozesse, die sich im jungen Menschen abspielen. Einfach «Kreativität» zu fördern, ist wichtig, aus Lust und Freude zu schaffen, ist erfrischend und belebend; die Waldorfpädagogik möchte tiefer greifen und durch «Arbeit» noch konkretere Hilfen und Grundlagen geben zur allseitigen Entfaltung des jungen Menschen.

¶ Anmerkung

Der hier dargestellte Abschnitt über «Formgestaltung in Handwerk und Technologie» stützt sich auf die Lehrpläne von C.v.Heydebrand und E.A.Karl Stockmeyer, die bei der Begründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart mitwirkten und dort tätig waren.[18] Die dabei geltend gemachten Gesichtspunkte mögen Anregung geben, weiter zu forschen und für andere pädagogische Vorhaben auch weitere Lösungen zu suchen. R. Steiner hat in seinem Vortragswerk folgende oben angesprochene Fächer (die genau genommen den Fachgebieten Handwerk, Handarbeit und Technologie zugehören) einer bestimmten Klassenstufe zugewiesen:

| 6. -10. Klasse | Gartenbau |

| 9./ 10. Klasse | Korbflechten, Knüpfen, Schneidern |

| 10. Klasse | Spinnen, Weben, Feldmessen, Technische Mechanik, Gesundheitslehre, Erste Hilfe |

| 11. / 12. Klasse | Kartonagen, Buchbinden |

[1] Siehe R. Isler, „Ökologische Erziehung durch Landwirtschaft“ in: Erziehungskunst, Heft 7/8,1988

[2]R. Steiner, GA 303, 4.1.1922

[3] J. W. v. Goethe Über die Spiraltendenz der Vegetation, 1831

[4]M. Stingl, «Das Reich der Inka»

[5]R. Steiner, GA 311,19.8.1924. Siehe auch «Die Schuhmacherepoche».

[6]H. Hauck, «Handarbeit und Kunstgewerbe»

[7]A. Bohnsack, «Spinnen und Weben»

[8] R. Steiner, GA 300. Konf. vom 17.6.1921

[9] Siehe auch 5.Teil, Über den Einfluss der Arbeit auf das Denken

[10] R. Steiner, GA 293, 12. Vortrag

[11] A. Bohnsack, Spinnen und Weben

[12] Le Corbusier, Von der Poesie des Bauens

[13] R. Steiner, GA 303, 12., 14. Vortrag; GA 294, 12. Vortrag; GA 302, 5. Vortrag; GA 306, 7. Vortrag u.a.

[14] R. Steiner, GA 294, 12. Vortrag; GA 300, Konf. v. 17.6.1921; GA 302, 5. Vortrag

[15]R. Steiner, GA 306,21.4.1923

[16]Siehe Fußnote 15

[17]R. Steiner, GA 300, Konf. vom 28.4. und 20.6.1922

[18]C. v. Heydebrand, «Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule». E. A. Karl Stockmeyer, «R. Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen»