GERD VON STIETENCRON

¶ Das Töpfern

¶ Aufbaukeramik

Jeder Mensch bringt angeborene Anlagen, Begabungen mit. «Je früher der Mensch gewahr wird, dass es ein Handwerk, dass es eine Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelfen, desto glücklicher ist er. Was er auch von außen empfangen, schadet seiner angeborenen Individualität nichts. Die Organe des Menschen ... verknüpfen... das Erworbene mit dem Angeborenen.» (Goethe an Wilhelm von Humboldt, am 17. März 1832.)

Das Töpfern als selbständige Disziplin war in den Lehrplanangaben zur Zeit R. Steiners nicht vorgesehen. Von der 9. Klasse an wurde mit Ton künstlerisch plastiziert; auch hierüber gibt es nur wenige und recht freilassende Angaben[1]. Erst in den 50er Jahren wurden die handwerklich-praktischen Fächer an den Waldorfschulen stark ausgebaut. Dabei hat auch das Töpfern seinen festen Platz im Lehrplan erhalten.

Töpfern heißt Töpfe, Gefäße machen. Heute ist es ein Teilgebiet der Keramik, die alles bezeichnet, was aus den verschiedensten Tonwerkstoffen geformt und gebrannt wird. Ursprünglich aber war es das Hauptgebiet und entsprang der allereinfachsten, allerprimitivsten Lebensnotwendigkeit. Und wir sehen, wie sich unmittelbar daraus, dem menschlichen Schmuck- und Schönheitsbedürfnis entsprechend, Kunst und Kultur zu entwickeln begannen. Schon an den frühesten uns überkommenen Wassertöpfen, Vasen, Vorratsgefäßen und vor allem Urnen entdecken wir, dass die Töpfernden nicht nur den leiblichen Bedürfnissen gehorcht haben. Aus dem Schöpferischen ihres Wesens, aus dem Umgang mit dem Ton, aus Erde, Wasser und Luft quollen Intuition, Imagination, Phantasiekraft, Freude an Formen und Farben hervor. Mit liebevoller Hingabe gestalteten sie mit ihren Händen, was sie brauchten. Wenn wir solche uralten Gefäße oder Kunstgegenstände in Museen oder Ausstellungen sehen, sind wir ergriffen von der Unmittelbarkeit, Einfachheit und Aussagekraft, die sie noch heute auf uns ausüben.

Wenn wir nun mit unseren Neuntklässlern etwas von der ursprünglichen, einfachen Lebens- und Gestaltungsfreude früher Töpfer lebendig machen wollen - was können wir tun?

Wir müssen uns klar darüber sein, dass die Schüler eine gewisse handwerkliche Geschicklichkeit erwerben, also ganz einfach üben müssen, bevor sie ihrer Phantasie und ihrem Gestaltungswillen freien Lauf lassen können. Es sind ja reine Anfänger, und entsprechend sollten wir von ihnen - und sie von sich - nicht gleich zu viel erwarten. Der Umgang mit dem Ton als Material ist ihnen nicht unbekannt. Wenn es möglich war, haben sie in der 3. Klasse mit ihrem Klassenlehrer für die Hausbauepoche Ziegel geformt. Sie bekamen diese dann frisch gebrannt, Steinhart und in der Farbe völlig verändert zurück, um sie mit Mörtel zu einer Wand aufzubauen. In der 4. Klasse haben sie modelliert, vielleicht reine Formen gebildet, runde und eckige, vielleicht auch schon «getöpfert», z.B. ein flaches Schälchen geformt. Im Zusammenhang mit der Tierkunde wurde diese oder jene Tierform mit dem Ton frei und spielerisch, aber mit größter Intensität und Ernsthaftigkeit ganz unbefangen «gestaltet». Jetzt aber kommen sie als ganz andere in die Werkstatt. Die Spontanität, Frische und Unbefangenheit ist verlorengegangen, sie sind nachdenklicher geworden, kritischer, zurückhaltender, manche fast scheu, manche nach außen hin ein wenig frech. Was sie jetzt mit dem Ton machen, kann nicht mehr rein spielerisch sein; es muss aufbauende Arbeit, handwerkliche und künstlerische Tätigkeit werden. Dies allein kann die immer mehr zur Verfügung stehenden, neu in die Hände fließenden Kräfte entwickeln. Deshalb sollte das Töpfern nicht vor der 9. Klasse als Unterrichtsfach eingeführt werden.

Die Schüler, die immer wacher werden für ihre Umwelt, erleben unsere Zeit heute mit einem Lebensgefühl, das in unserer westlich orientierten Industriegesellschaft vom materiellen Überfluss geprägt ist. Vielfach ist uns die Achtung vor den Dingen des täglichen Gebrauchs wie auch vor der Natur, die uns umgibt, verloren gegangen. Wir haben die Quelle in Form des Wasserhahns im Haus und sehen nicht mehr, wo das Wasser eigentlich herkommt. Auch alles andere, was dazu gehört, dieses lebendige Element zu fassen, haben wir in bequemster Weise erreichbar um uns: Waschbecken, Kochtöpfe, Kannen, Krüge, Becher und Tassen - und wir fragen kaum einmal nach dem Ursprung.

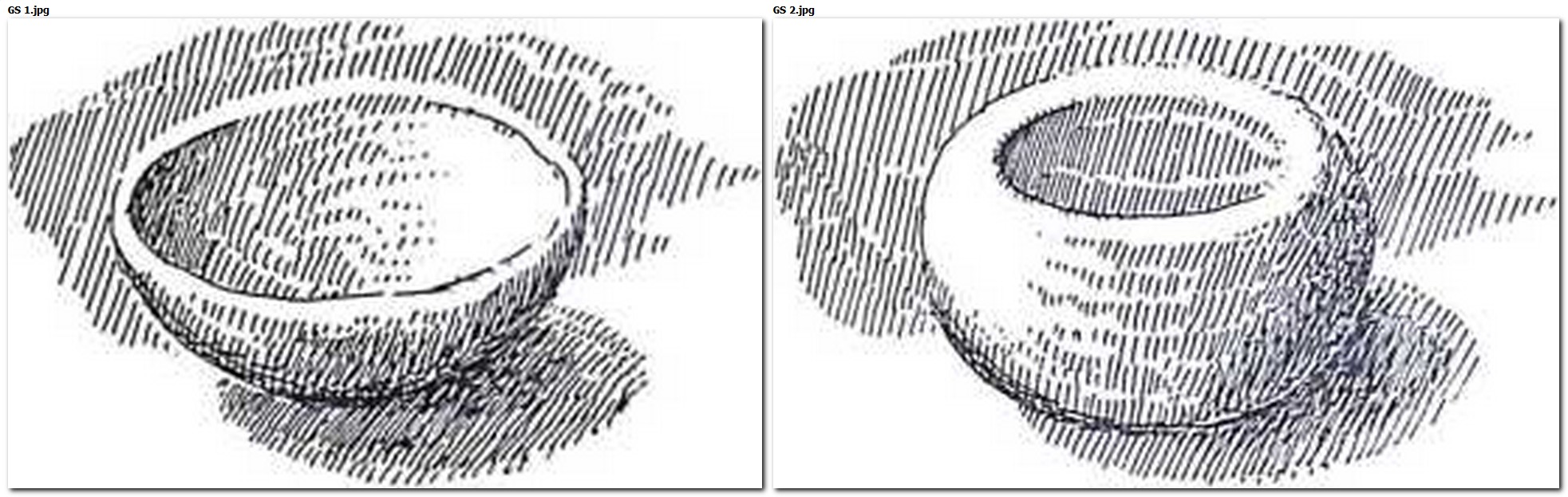

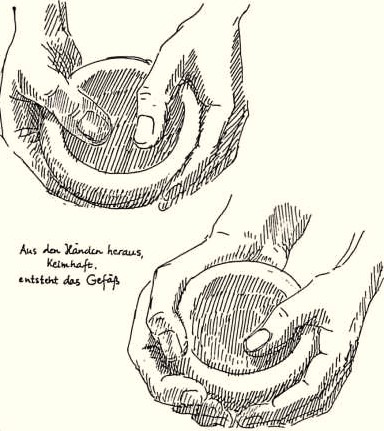

Wir erleben den ursprünglichen Zusammenhang, wenn wir nach einer langen Wanderung an einen Bach kommen, wo das köstliche Nass aus kühlem Grund sprudelt, wo wir beide Hände zu einer Schale zusammenfügen, um es aufzufangen und uns zu erfrischen. Ja - unsere zur Schale zusammengelegten Hände können uns anfänglich erstes Bild sein für alles, was Gefäß werden will.

Es ist wichtig, dass in diesem Alter, in dem der Lehrer nicht mehr die selbstverständliche Autorität ausüben soll, bei den Schülern der Grundstein gelegt wird zu einem Gefühl, das in ihnen auftauchen kann: «Wir können selbst etwas tun, wir können unser Leben in die Hand nehmen - eine Idee ergreifen und verwirklichen!» Dies ist vielleicht besonders in unserer Zeit wichtig, wo die Zukunft als große Frage vor dem jungen Menschen stehen kann - zumindest im Unterbewusstsein.

Hören wir, wie ein alter, erfahrener Töpfer schildert, wie eine kleine Daumenschale mit der Hand geformt wird:

«Wenn man in eine kleine Tonkugel mit dem Daumen eine Höhlung drückt und dann in langsamer, spiralartiger Bewegung die dicke Wandung zwischen den Fingern regelmäßig hochdrängt und immer dünner werden lässt, entsteht auf ganz natürliche Weise ein Gefäß.

Schon nach wenigen Minuten hat man ein dickes Schälchen von ca. acht mal acht Zentimetern geformt, und dann beginnt man von der Mitte des Bodens aus von neuem. Diesmal jedoch greift man beim Pressen etwas enger und flacher, um die Oberfläche zu glätten. Im unteren Teil des Gefäßes soll die Wandung zu diesem Zeitpunkt schon die endgültige Stärke haben. Fortan darf das Schälchen nicht mehr hingestellt werden, damit das Eigengewicht den weichen Ton nicht aus der Form drückt. Man hält es schräg in der linken hohlen Hand und presst die Wand mit einer formenden Bewegung der Finger gradweise nach oben. Töpfe in der Größe und Form einer halben Kokosnuss, nur etwas dickwandiger, kann man mit einiger Übung innerhalb von fünf bis zehn Minuten ohne Abschaben und Schneiden formen. Wenn man den Ton eine längere Zeit bearbeitet, wird er durch die Handwärme trocken und reißt an den oberen Kanten, aber er verliert durch die Überbeanspruchung auch bald seine Frische und ermüdet.»[2]

Wenn es sich auch recht einfach anhört, so sind dabei doch Geduld, Gelassenheit und Ruhe erforderlich; Eigenschaften, die es lohnt, sich anzueignen, wenn man sie noch nicht hat - wir können sie überall und immer gebrauchen im Leben. Zu diesen Eigenschaften muss aber noch etwas hinzukommen: ganz auf die Sache gerichtete Konzentration und sorgfältiges Beobachten jedes Fingergriffs und dessen Wirkung. Wenn wir ein solches erstes Stück formen, dann sollten wir die Ganzheit des Prozesses im Tun möglichst ohne Unterbrechung erleben. Die Rundung sollte außen und innen voll durchgespannt sein, der Boden also rund bleiben. Wir müssen uns klar darüber werden, dass die Innenform genauso wichtig ist wie die Außenform. Wir dürfen beide nicht getrennt sehen. Die Gegensätze Höhlung und Wölbung werden hier zu einer Einheit. Auch der Rand (er darf ruhig etwas uneben sein) muss einbezogen werden in diese Einheit. Klar und entschieden muss er die eine Form abschließen und den Übergang zur anderen bilden. Wird der Rand zu ungleichmäßig, kann man ihn mit einer feinen Klinge oder Nadel abschneiden und sorgfältig ausarbeiten. Er darf nie wie abgeschnitten wirken. Er sollte so selbstverständlich den oberen Abschluss bilden wie ein Pendel, das seinen Wendepunkt erreicht und wieder zurückschwingt.

Man ist immer leicht geneigt, beim Arbeiten an der Form und bei der Beurteilung nur auf den Umriss zu schauen, d.h. zweidimensional, linienhaft zu sehen. Wichtiger ist es bei Raumformen, ein Gefühl und einen Blick dafür zu bekommen, wie einem ein Volumen, eine Oberfläche entgegenkommt und zurücktritt, welche Raumbewegung sie auf einen zu, von einem weg und gleichzeitig ringsherum macht, wie sie sich zum Licht neigt, wendet und baucht, Schatten bildend.

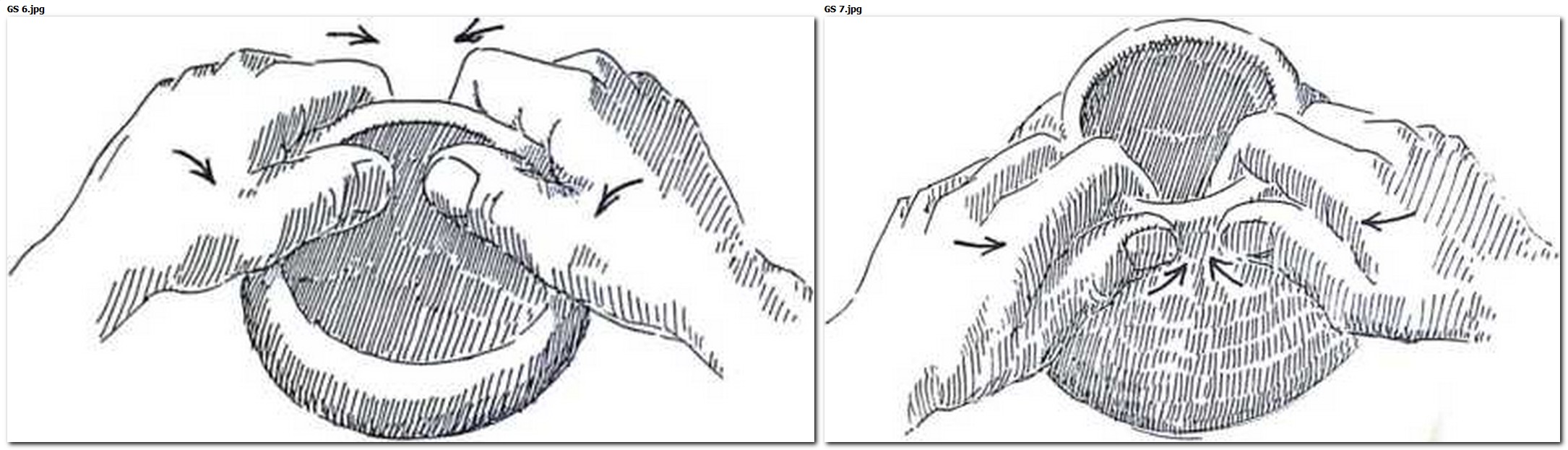

Über all diese Dinge können wir bei der Arbeit, in kurzen Arbeitspausen, gegebenenfalls auch vor der Arbeit sprechen. Wir können uns darüber unterhalten, Fragen stellen, Fragen beantworten und vor allem auch - möglichst an Beispielen - begründen, warum so und nicht so, und was das eine, was wir tun, bewirkt, und was das andere bewirkt. Es wird zum Beispiel unsere Schale die Tendenz haben, breiter und flacher zu werden, wenn wir mit beiden Daumen innen arbeiten; sie wird leichter hochzubringen sein, wenn wir mit einem Daumen innen arbeiten und die ganze Schale in der anderen Hand ruht. Dann wird sie sich auch nicht so leicht ständig verformen, - das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen. Sie soll langsam und stetig ihre Form ändern, da sie sonst sehr leicht unstabil im Gefüge wird und Risse bekommt.

Es kann sein, dass einige Schüler mit dieser Art, eine Schale zu «töpfern«, mit dieser «Daumenschälchen-Methode», wie sie auch genannt wird, nicht so ganz einverstanden sind. Vielleicht hat der eine oder andere schon gesehen, wie man «einfacher» ein Gefäß mit ringförmig oder spiralförmig gelegten Tonwülsten aufbauen kann. Vielleicht hat er sogar selber schon diese allgemein übliche Methode praktiziert.

Die Schüler dürfen beruhigt sein. Es wird bei der Daumentechnik allein nicht bleiben. Sie bietet uns aber die Möglichkeit, ohne gleichzeitig mit anderen Problemen konfrontiert zu sein (Ansetzen von Ton, Absacken des Gefäßes, wenn wir es auf dem Tisch aufsetzen), ein immer sichereres Tastvermögen für die Dicke und Stabilität der Wandung wie auch für die Formbewegung vor allem des Innenraumes zu gewinnen. Außerdem bekommen wir ziemlich schnell ein gutes Gefühl dafür, wie sich der Ton in den Händen und durch die Arbeit der Hände bewegt und verhält, d.h. wie er beschaffen sein muss, damit man gut mit ihm arbeiten kann, und wie er beginnt, während der Arbeit fester und trockener zu werden, vor allem im Winter in geheizten, trockenen Räumen.

Eine andere Frage der Schüler wird den runden Boden der Schale betreffen: «Das Ding steht doch dann nicht», vielleicht sogar mit dem Gefühl: «Die kippt doch um.» Es ist ein schönes Erlebnis, nachher zu sehen, dass sie sich selbst wie ein Stehaufmännchen ins Gleichgewicht stellt; wenn wir gut gearbeitet haben, steht die Mittelachse senkrecht, liegt der obere Rand waagerecht. Haben wir nicht so gut gearbeitet, dann steht sie schief, und wir können sie entsprechend verändern.

Ursprünglich waren überall die Böden der Töpfe rund. Das war nicht nur eine Frage der Ästhetik und der leichteren Erwärmung im Feuer, sondern vor allem eine der Haltbarkeit. Darauf werden wir noch kommen, wenn wir schauen, was der Ton tut, wenn er trocknet, wenn er gebrannt wird und dann abkühlt.

Ich weiß nicht, ob es wünschenswert ist, bei den Schülern zu erreichen, dass immer Ruhe ist und ständig Arbeitsstimmung herrscht. Lässt man sie freier, dann werden sie sich unterhalten. Das macht auch nichts, wenn es im Rahmen der Sache bleibt. Wir können uns als Lehrer daran beteiligen und darauf achten, dass der Weg nicht verlassen, das Ziel nicht aus den Augen verloren wird. So können wir uns auch über stabiles und labiles Gleichgewicht unterhalten. Wir können zusammentragen, wofür wir das Wort «Schale» gebrauchen: Es wird immer die Hülle gegenüber dem Kern und der eigentlichen Frucht beziehungsweise dem Inhalt bezeichnen. Auch wenn jemand sich «in Schale wirft», haben wir einen solchen Sachverhalt.

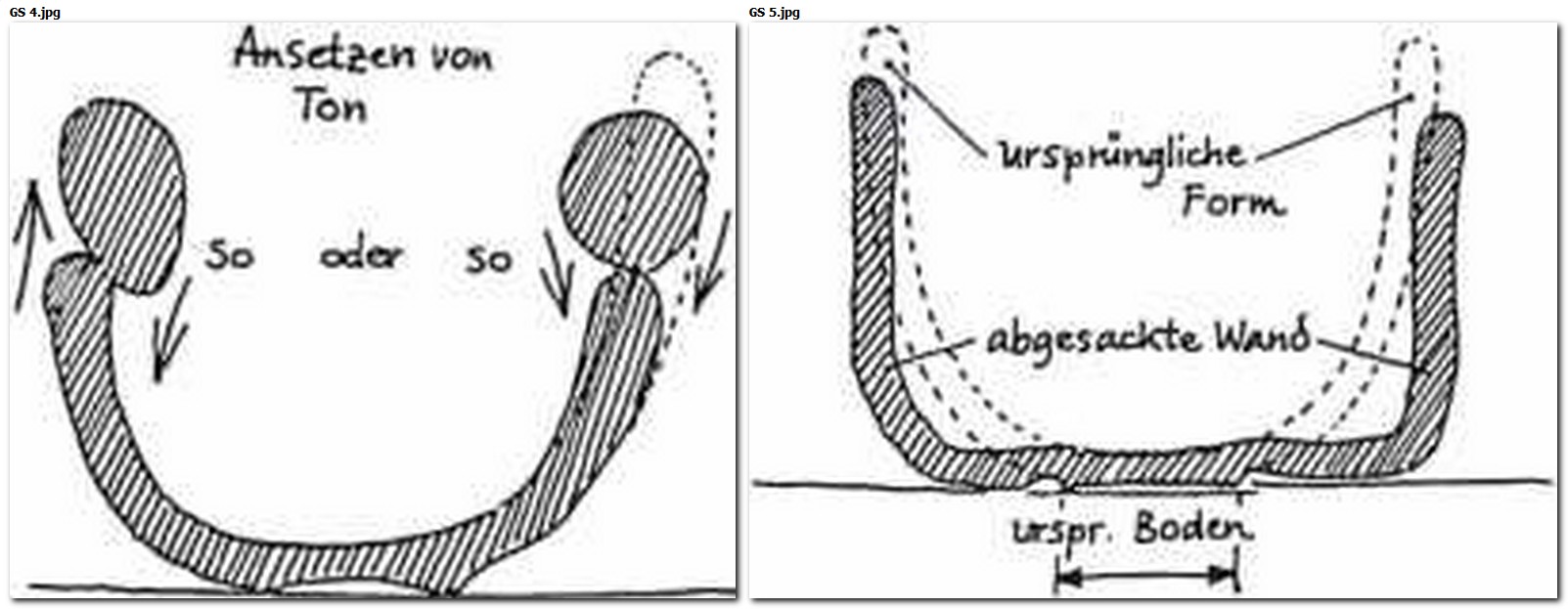

Wenn wir größere Gefäße aufbauen wollen, müssen wir Ton ansetzen. Wir werden das auf Daumenlange hochgetriebene Gefäß zwischendurch umgekehrt auf ein feuchtes Tuch stellen, damit der Boden etwas antrocknet und fester wird, die Ränder aber feucht bleiben. Mit den gleichen Handbewegungen wie beim Daumenschälchen werden dann Tonstränge an den oberen Innenrand festgepresst.

Wenn wir in dieser Weise mit dem Ton töpfern, müssen wir seine Eigenschaften, sein Verhalten gut kennen und berücksichtigen.

Gleichzeitig wird es nötig, auf einer Unterlage, z.B. einem Stückchen saugfähigem Karton zu arbeiten.

Für das Ansetzen von Ton an Ton muss man wissen:

- Lufteinschlüsse müssen unbedingt vermieden werden.

- Ton muss sich mit Ton fest verbinden; da der Ton beim Trocknen so etwas wie eine Haut bildet, tut er das nicht ohne weiteres.

- Wasser klebt nicht. Es genügt also nicht, einfach Wasser auf den Ton zu streichen, um ihn wieder etwas feuchter zu machen und dann neuen Ton anzudrücken. Außerdem besteht die Gefahr, dass das Wasser hinunterläuft und das Gefäß unten aufweicht - gerade da, wo es fest werden soll. Besser ist es, wenn der Ton an der Ansatzstelle immer feucht genug bleibt und gar nicht erst eine Haut bildet (ab und zu Hände leicht anfeuchten!).

- Der Ton muss an der Ansatzstelle gut verarbeitet werden. Das geht nur, wenn sowohl der Rand als auch der Tonwulst, der aufgelegt wird, ein gut Stück dicker ist als die Wandung.

- Der Boden eines Gefäßes muss aus einem Stück sein. Man kann eine grobe Kugel zuerst linsenförmig flach rollen und dann ganz flach drücken und außen gleich den Rand um etwa Fingerbreite nach oben aufstellen, dann lässt sich der erste aufgesetzte Ring besser verarbeiten, als wenn man genau in der Ecke ansetzt.

Für die Schüler treten Schwierigkeiten auf, die die Formgebung beeinflussen:

Bei jedem Dünner-Drücken der Wandung wandert sie von selbst nach außen - das ist ein einfaches physikalisches Gesetz der Massenverteilung - die Oberfläche wird vergrößert. Will ich die Wand steiler nach oben treiben, dann muss ich gleichzeitig einen ständigen Druck nach innen ausüben, der die Tonmasse zwingt, nach oben auszuweichen. Es entsteht beim Drücken von außen nach innen (die Daumen innen halten nur leicht dagegen) ein Stauchprozeß, bei dem man spürt, dass sich die Wand, vor allem wenn sie schon ziemlich dünn ist, falten möchte. Diese Schwierigkeiten führen leicht dazu, dass man schon vom Boden weg zu weit hinauskommt und bei noch feuchter Wandung und verstärktem Druck von oben (Gewicht der Tonmasse) die Wand über dem Boden nach unten absackt. Wenn diese Gefahr spürbar wird, muss man aufhören oben weiterzubauen, muss unten korrigieren und das angefangene Gefäß, wie schon beschrieben, mit dem Boden nach oben abstellen, damit es trocknen und fester werden kann.

Auf derselben Basis beruht die Schwierigkeit, oben nach innen zu einem engen Hals zu kommen, wenn man ein stärker geschlossenes Gefäß aufbauen will. Selbst wenn die Tonringe innen am Rand angesetzt werden, geht es nicht ohne einen besonderen Stauchgriff, der gelernt werden muss.

Wenn die Schüler aufmerksam dabei sind, lernen sie diese Dinge schnell, vor allem, wenn man sie ihnen unermüdlich immer wieder zeigt und vormacht und ihnen an kritischen Stellen hilft, bis sie sich selbst helfen können. Nach den sich steigernden Schwierigkeiten sollten die ersten Aufgaben gegeben werden. Jeder Lehrer sollte da selbst seinen Weg finden. Um ein Beispiel zu geben:

- Ein Daumenschälchen.

- Ein Becher mit steilerer Wandung aus einem Stück

- Eine kleinere kugelförmige oder sich nach oben verengende Vase (mit einem oder zwei angesetzten dickeren Ringen) und evtl., mit einem nachträglich mit Schlicker angesetzten Fußring.

Nach diesen Übungen können die Schüler immer freier nach eigenen Wünschen und Ideen gestalten. Die Dinge müssen aber besprochen, vielleicht auch gemeinsam entwickelt, in großen Zügen zeichnerisch an der Tafel dargestellt und überlegt werden. So weiß der Lehrer, was der Schüler will, und kann ihm bei der Realisierung helfen. Wieweit man den Schülern da freie Hand lassen darf, das wird sehr auf die einzelnen, auf die ganze Gruppe ankommen und auf die Stimmung, die da ist.

Grundsätzlich sollten zum Gebrauch bestimmte Gefäße, evtl., auch Leuchter hergestellt werden. Der Lehrer kann auch Aufgaben zur Wahl stellen. Er kann Möglichkeiten aufweisen, den Schülern gelungene Arbeiten oder Bilder zeigen und unter Umständen, wenn er das für notwendig hält, für alle eine bestimmte Aufgabe geben. Auch eine einheitliche Aufgabe kann eine individuelle Lösung bei jedem Schüler ergeben. Es geht in diesem Fall darum, einen Rahmen zu haben, damit die Schüler nicht im Uferlosen schwimmen, und innerhalb dieses Rahmens Spielraum zu lassen für das individuelle Wollen. Der Schüler muss sich mit dem Arbeitsprozess innerlich verbinden; er muss erleben, dass er wirklich etwas gestalten kann, und seine Vorstellung von dem, was er und wie er es machen will, mit Hilfe des Lehrers ordnen und klären.

Der Lehrer darf nicht schon eine bestimmte feste Vorstellung davon haben, wie die Dinge werden sollen, die die Schüler gestalten. Für ihn dürfen die Schüler nicht Werkzeuge sein dessen, was er selbst verwirklichen möchte. Es kann sonst nicht zu einer echten Zusammenarbeit kommen. Diese muss sich vollkommen an der Sache orientieren ohne jede Färbung persönlicher Art. Das ist in der Oberstufe notwendig, wenn nicht so etwas wie eine «gläserne Wand» zwischen Schülern und Lehrer entstehen soll. Die Arbeiten müssen ja nicht unbedingt genauso werden, wie sie ursprünglich gedacht waren - oft entsteht wie von selbst etwas besonders Schönes und Reizvolles. Manchmal allerdings geht auch etwas daneben, was man nicht tragisch nehmen darf; vielleicht kann man sogar aus der Not eine Tugend machen!

Was die Schüler brauchen, ist ein immer sicherer und ausgeprägter werdendes Gefühl für die Form und für das, was sich in ihr als Lebensgefühl, als Haltung, als Charakteristisches ausspricht. Vergangene Kulturen haben dieses Formgefühl immer gehabt; was z.B. in den Bauten der Gotik zum Ausdruck kommt, findet man auch in den Töpferarbeiten jener Zeit.

Wie ist das bei organischen Formen in der Natur, wie bei Flächenformen, z.B. Blättern, wie bei Raumformen, z.B. Früchten? Wie bei Tierformen, wie beim Menschen? Immer wieder sollten wir die Schüler anregen, überall zu beobachten, auch in der Mineralwelt: Die Steine, die Kristallformen, die Farben. Alles kann uns Anregung sein zur Gestaltung und zum Wahrnehmen der Unterschiede.

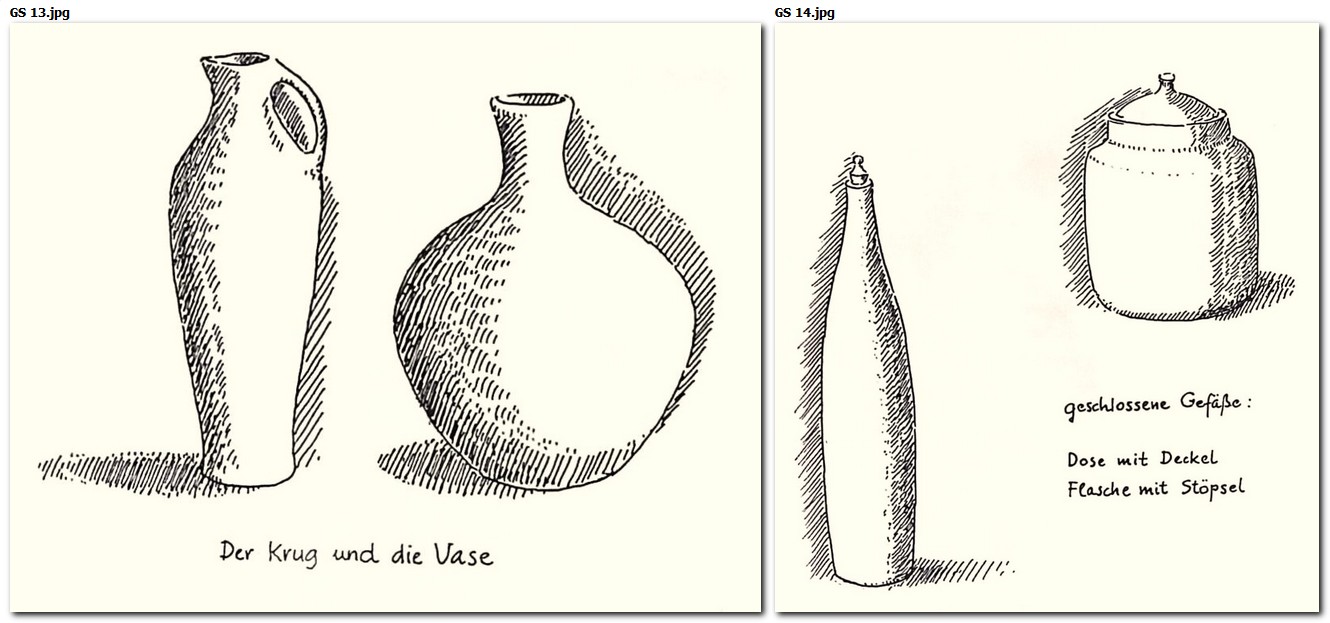

Wenn wir uns nun anschauen, welche Bezeichnungen die einzelnen Teile von Gefäßen haben, dann sehen wir sofort die Beziehung zum Menschen - hier und da auch zum Tier, beim Kelch sogar zur Blumenblüte. Da haben wir den Fuß, den Bauch, die Schulter, den Hals. Wir bezeichnen den Ausguss einer Kanne als Tülle oder Schnabel, den Ausguss beim Krug als Schnaupe oder Schnauze, eine Öffnung als Mund und den Rand als Lippe. Bei einer Schale mit Standring (Fuß) nennen wir den Übergang von der Grundfläche zum Körper Hüfte. Dieser Übergang gibt der Schale die Spannung. Ein Gefäß kann eine Haltung, eine Geste haben. Eine Vase kann schlank oder dick, schlicht oder elegant, grob oder fein, edel oder schwerfällig sein. Sie kann uns begeistern, und sie kann uns auch kalt lassen. Ihren eigentlichen Sinn erfüllt sie erst, wenn Blumen darin stehen.

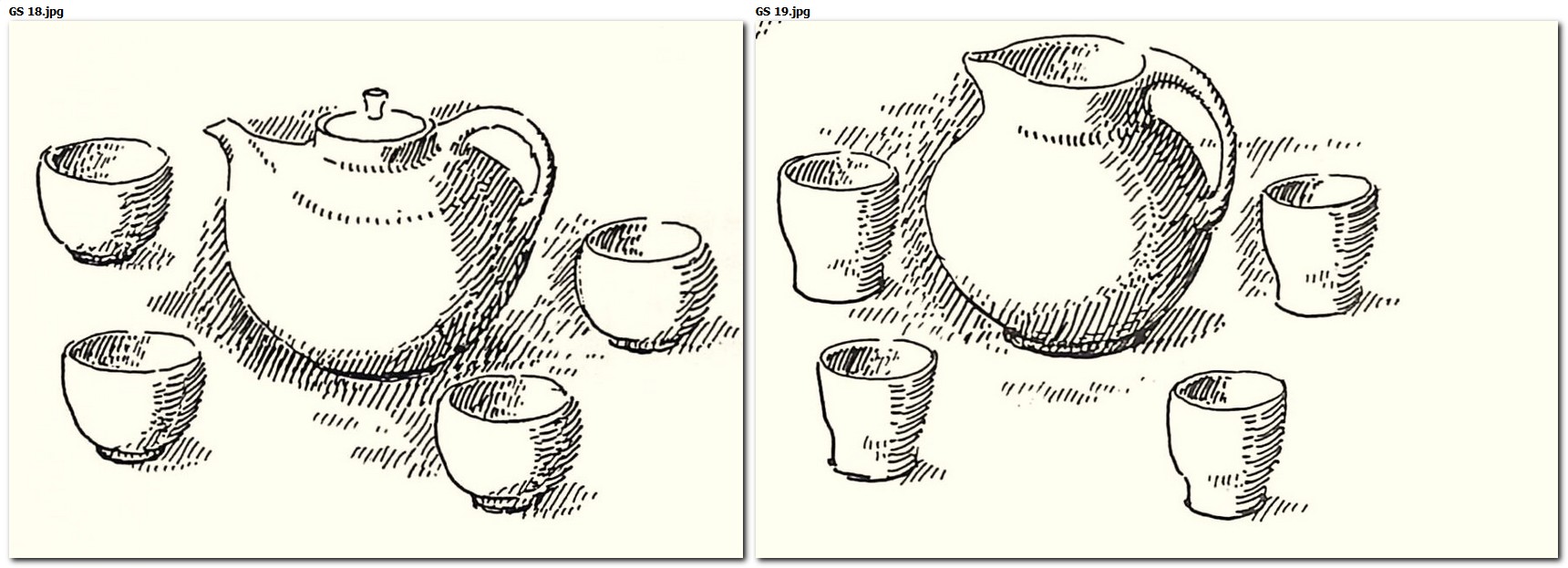

Es ist selbstverständlich, dass eine Kaffeekanne anders aussehen muss als eine Teekanne oder eine Kanne, mit der wir Blumen gießen. So ist es nicht gleichgültig, was wir den Dingen, die wir gestalten wollen, für eine Form geben. Der Inhalt bestimmt im Wesentlichen die Form. Ein Gefäß «fasst» - umfasst, hält und bewahrt seinen Inhalt, so wie das Wein-«Fass» den Wein. Der Inhalt ist im Allgemeinen ein solcher, den wir für unseren Lebensunterhalt brauchen.

Haben wir eine flache Platte, auf der wir z.B. einen Imbiss mit belegten Broten servieren, dann haben wir so etwas wie die zusammengezogene Tischplatte oder das Tablett, die kleine Tafel. Der Inhalt wird dort nicht lange liegen, er ist zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt, er liegt frei und offen zum Zugreifen. Ähnlich ist es beim flachen Frühstücksteller, auf dem wir uns die Brote machen, ähnlich auch beim normalen Essteller; beide haben einen nur leicht erhöhten Rand, um ihren Inhalt zu halten - auch zum besseren Anfassen. Für die Suppe und bei runden, kullernden Früchten brauchen wir außen schon einen höheren Abschluss. All diese flachen Gefäße nehmen auf und geben leicht wieder her, sie halten nichts fest. Wir können diese Geste, die wir auch mit den Händen machen können, an unseren Gefäßformen empfinden und können sie hervorheben, betonen. Bei der Trinkschale, beim Kelch, bei der Müslischale und Salatschüssel wird der Inhalt stärker umschlossen, sicherer gehalten, ebenso bei der Tasse, beim Becher, bei allen tieferen Schalenformen; aber immer noch überwiegt die Geste des Hergebens. Beim Topf nun, der unserer Tätigkeit den Namen gab, haben wir meist steilere, mehr geschlossene, stabile Außenwände. Wir können ihn erleben als die Mitte haltend zwischen Aufnehmen, Bewahren und Hergeben. Es ist eigentlich eine Sammelbezeichnung, bei der man aus dem Wort noch die bäuerlich-urtümliche, schlichte Herkunft abzuspüren vermag.

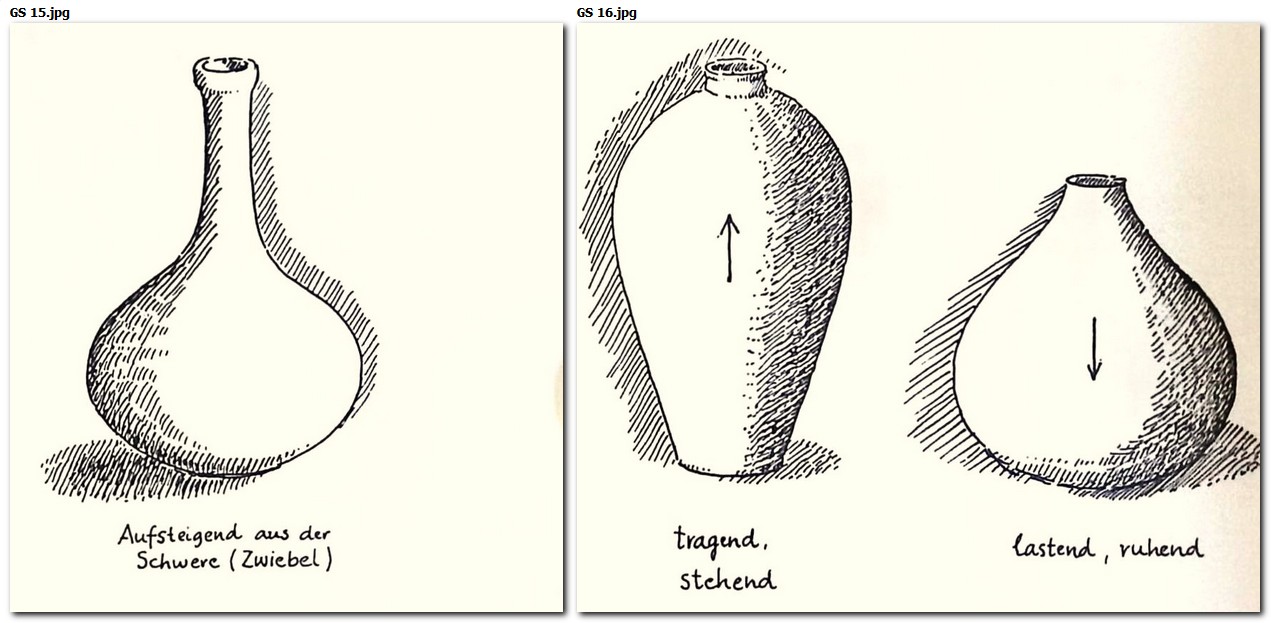

Und nun kommen wir schon zu den nach oben sich stärker abschließenden Krug- und Vasenformen, mit einer Schulter oder einem Kragen und einem Hals. Schließlich zur Dose mit Deckel, zur Tee- und Kaffeekanne und zur Flasche - Gefäße mit geschlossenen Innenräumen, die ihren Inhalt ganz umschließen, mehr oder weniger bewahren und warmhalten. Wir können in all diesen Formen Verwandtschaft mit der Leibesgestalt des Menschen sehen. Wir können aber auch menschliche Gesten und Gebärden sehen, die in ihrer Grundanlage verwandt sind mit den Vokalformen der Eurythmie; dem sich öffnenden Laut «A», dem einschließenden «O», dem emporstrebenden «U». Es sind Urformen, aus der empfindenden Seele geboren, die eine reiche, sich wandelnde, vielfältige Formensprache ergeben.

Wenn wir auch unerschöpfliche Möglichkeiten zur Gestaltung haben, so gilt doch besonders für das Töpfern, dass sich in der Beschränkung erst der Meister zeigt. Das gilt vor allem für die Form, aber bis zu einem gewissen Grade auch für das Dekorieren und die Bemalung. Je einfacher, je klarer, je mehr aus einem Guss eine Form wirkt, desto besser und überzeugender ist sie meistens! Es sind aber nicht die rein geometrischen Formen von Kugel, Ellipsoid und Zylinder, die uns da Vorbild sein können. Eher können uns Hüllenformen, wie wir sie in der Natur bei allen möglichen Früchten finden, Anregungen geben und haben es auch seit jeher getan. Es ist das Lebendige, was uns anzieht!

Formen mit dicken, runden Bäuchen haben etwas Behäbiges, sie können Behaglichkeit und Ruhe, aber auch Gewicht und Schwere zum Ausdruck bringen. Amphorenformen, die ihre größte Breite über der Mitte nach oben entfalten, wirken tragend, aufrecht und stehend. Schlanke, hohe Formen haben etwas Emporgerichtetes, sie wirken leichter, lösen sich stärker von der Erde. Wir können unseren Formen mehr eine weibliche oder mehr eine männliche Note geben. Sie können streng oder weich, zart oder kraftvoll sein. Einen guten Stand sollten sie aber allemal haben. Da wir unsere Töpfe und Gefäße auch leicht und gut handhaben wollen, brauchen wir so etwas wie Henkel, Griffe, Ausgüsse und angeformte Tüllen. Wenn der Topf nach dem Formen so fest geworden ist, dass er sich nicht mehr bei jedem leichten Druck verformt, können wir die anzubringenden Teile mit etwas Schlicker (mit Wasser aufgeschlämmter Ton) andrücken und anarbeiten. Der Henkel wird zuerst oben angesetzt, dann fertig geformt und unten wieder mit Schlicker angedrückt und eingearbeitet. Er muss anschließend umhüllt, eingepackt werden, damit er nicht schneller trocknet als das Gefäß.

Beim Töpfern eines Kruges verlassen wir schon die reine Symmetrie. Wir sind beim handformenden Töpfern nicht, wie an der Töpferscheibe, an die senkrechte Symmetrieachse und damit an die von oben gesehen runde Form gebunden. Wir können verschiedenartig gerundete, eckige und vielgestaltige, nicht symmetrische Formen aufbauen bzw. durch Umformen und Klopfen bilden. Wir müssen aber nicht prinzipiell, weil es gerade modern ist, asymmetrisch, schief und kantig werden. Wir können auf manche willkürlichen Experimente verzichten, wenn wir unser Gefäß nicht nur in erster Linie um der Form willen gestalten, sondern damit es uns in einer bestimmten Weise dient. Diese Aufgabe wiederum weist uns auf die Gestalt und Form hin, die es haben kann. Ein Gesichtspunkt, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist der Gebrauchswert, der sich aus guter Handhabung, nicht zu hohem Gewicht, Stabilität und leichter Reinhaltung ergibt.

Bei flachen Platten, Obstschalen, Vogelbecken bietet sich am ehesten eine frei gestaltete Form an. Bei Vasenformen ist die Gefahr, abstrakt zu werden, besonders groß. Denken wir daran: Alles lebensvoll Ätherische hat die Tendenz zur runden Form, zur Tropfenform des Wassers. Dies ist gleichzeitig die stabilste und haltbarste Form - bei dünnster Wandung (Ei!). Wir sollten auch daran denken, dass die Vase ja nicht nur ein Ding für sich allein ist, sondern zusammen mit den Blumen das Haus schmücken soll. Sie sollte auch in die Atmosphäre des Hauses, also in ihre Umgebung passen. Blütenzweige erfordern eine kraftvoll geformte, sicher stehende schwere Vase oder einen großen Krug.

Bei der Formgebung ist es sehr wichtig, dass der Schüler weiß und ein Gefühl dafür bekommt, was mit dem Ton vor sich geht, wenn er trocknet, wenn er zum ersten Mal gebrannt wird, wenn er glasiert und fertig gebrannt wird. Alle Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, sind beim Werdeprozess beteiligt. Der Vorgang des Schrumpfens und die bei ungleichmäßigem Trocknen auftretenden Spannungen müssen ins Bewusstsein aufgenommen und berücksichtigt werden. Beim Trocknen entweicht die Feuchtigkeit, das Wasser aus dem Ton. Die Wandung wird dünner, das ganze Gefäß schwindet, wird kleiner. Gleichzeitig kommen nicht gut verarbeitete Buckel, Dellen, Beulen und Ansatzringe verstärkt wieder zum Vorschein, obwohl sie fast nicht mehr zu sehen waren. Die ganze «Haut» wirkt weniger straff, eher etwas «gealtert». Wenn stärkere Spannungen auftreten, kommt es sehr leicht zu Rissen, besonders im Boden, wenn der Standring schon trocken, der Boden selbst aber noch feucht war. Beim ersten Brand, dem Schrühen, schwindet der Ton wenig oder gar nicht, er bekommt aber eine andere Farbe und wird zum steinartigen «Scherben», der sich im Wasser nicht mehr auflöst. Er bleibt noch porös genug, um die wässrige Glasur aufzusaugen. Beim zweiten Brennen, dem Glasurbrand, glüht alles im Ofen hell, die Glasur schmilzt zur Flüssigkeit. Aber auch der tragende Ton wird weich und beginnt ein klein wenig sich zu verformen, wenn nicht spezielle Maßnahmen dagegen ergriffen werden, also z.B. dem Ton Schamotte (gemahlene Tonscherben) zugesetzt, besondere Tonsorten oder ähnliches dazugegeben werden. Der Ton schrumpft erneut, die ganze Masse hat die Tendenz, abzusacken, wo sie nicht gut unterstützt ist, nach innen oder außen kragende Teile hängen zu lassen. Schwere Teile ziehen und drücken nach unten (Henkel, Leuchterarme). Es ist deshalb nötig, schon beim Gestaltungsprozess «groß» zu denken, großzügiger zu gestalten, als man es eigentlich gefühlsmäßig möchte. Dieser ganze Prozess des Kleiner Werdens und Nach-unten-Tendierens wird schon beim Trocknen eingeleitet!

Aller Umgang mit den Dingen des täglichen Gebrauchs sollte mitbestimmt sein von dem Gefühl der Achtung vor dem, was gleichzeitig Bild sein kann und Bild sein sollte einer höheren, den Menschen betreffenden Wirklichkeit. So entspricht es dem Lebensalter, in dem der Jugendliche sich befindet, dass sein Körper einen Prozess der Festigung durchmacht. Seine leibliche Hülle hat einen gewissen Abschluss ihrer Entwicklung erreicht; sie schließt ein neues Seelenleben ein. Dieses ist nicht nur vorübergehender Durchgang von Erlebtem, Gelerntem und Erfahrenem - ein bleibender Innenraum wird gebildet. Das gilt auch für noch größere Zusammenhänge: Arbeiten Menschen in rechter Weise zusammen, dann bilden sie geistig gesehen ein Gefäß, in dem ihr gemeinsames Bemühen sich sammelt. Und in alten Zeiten hat das liebevoll gestaltete Gefäß als Grabbeigabe die Seele des Menschen in das jenseitige Leben begleitet.

¶ Das Töpfern an der Töpferscheibe

«Die Drehscheibe, mit deren Hilfe ein Töpfer seine Gefäße formt, gehört zu den originellsten und urtümlichsten Erfindungen des menschlichen Geistes. In keinem anderen Handwerk gibt es auch nur irgendetwas, das dem Drehen gleichkäme. Weder Holz noch Metall, weder Glas noch irgendein anderes Material sprechen den Menschen so unmittelbar an wie die Berührung mit Ton.»[3]

Das sind die Worte eines berühmten und erfahrenen Töpfers. Wir dürfen ihm diese Erfahrung abnehmen, wenn auch die Beziehung eines Handwerkers oder Künstlers zu «seinem» Material individuell verschieden sein wird. Da das Töpfern an der Drehscheibe keine reproduzierende Technik ist, wie zum Beispiel das Gießverfahren, haben wir darin noch alle schöpferischen Möglichkeiten des Hervorbringens der Formen mit der Hand. Wenn wir absehen vom Unterschied der reinen Kunst zum Kunsthandwerk, dann können wir die Töpferscheibe vergleichen mit einem Musikinstrument. So wie die Menschen nicht dabei blieben, den Ton nur mit der eigenen Stimme zu erzeugen, sondern sich Instrumente bauten, um ihn noch auf andere Weise hervorzubringen, so entstand auch das Instrument der Töpferscheibe, die ähnlich wie jene den Reichtum individueller Gestaltung offen ließ. Wir dürfen aber nicht verkennen, dass damit ein gewaltiger Schritt getan wurde, der wie das Rad am Wagen die Entwicklung des Handwerks vorantrieb, die dann zum Spinnrad und zur Drehbank führte und schließlich der technischen Mechanik den Weg bereitete.

In dem Maß, wie die Töpferscheibe im Handwerk Eingang fand, hörte man auf, noch mit der Hand aufzubauen. Als handwerkliche Produktion war das Handaufbauen nicht mehr konkurrenzfähig. Ähnlich ging es dem Töpferhandwerk, als die Industrieproduktion einsetzte. Trotzdem kann sich heute wieder, wenn auch reduziert, das Kunsthandwerk halten, weil viele Menschen in der maschinenproduzierten Massenware das nicht finden, was sie suchen. Es ist nicht nur ein Mangel an Wärme, an Leben, an Ursprünglichkeit und Naturverbundenheit. Es mag auch nicht so sehr die Form allein und die farbige Gestaltung sein - obwohl das auch eine wichtige Rolle spielt. Es sind intimere Dinge, die sich nicht so leicht in Worte kleiden lassen, die mehr intuitiv erfasst werden. Der Wert, vor allem der innere Wert, den eine Sache für die beteiligten Menschen hat, ist wesentlich. Zu den Dingen, mit denen wir leben, möchten wir gern eine persönliche Beziehung finden. Sie sollen uns ansprechen, sie sollen eine künstlerische Qualität haben. Da ist es nicht gleichgültig, welche Mittel dem gleichen Zweck dienen. Der Produktionsprozess mit allen Produktionsmitteln geht ein in das Produkt. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Man kann sich fragen, ob dieser offensichtlich notwendige Prozess der industriellen Entwicklung bei uns seinen Höhepunkt erreicht, vielleicht sogar das zuträgliche Maß schon überschritten hat. Es gibt ja einige Waldorfschulen, die handwerkliche Produktionsvorgänge bis hin zur abgeschlossenen Lehre und Arbeit im Sozialbereich in ihren Ausbildungsgang aufgenommen haben.

Mit Beginn der Oberstufe, wenn stärker differenziert werden muss, werden im Lehrerkollegium und Elternrat der jüngeren Schulen Fragen und Überlegungen auftauchen, zu welchen Zielen die Oberstufe geführt werden soll. Da gibt es Ein- und Mehrsprachler, es gibt auf der einen Seite praktisch-künstlerische Fächer, auf der anderen Lern- und Wissensfächer, und die kommenden Schulabschlüsse werfen ihre Schatten auf die vorangehenden Klassen voraus. Hier kann auch die Frage entstehen, wie das Töpfern zu bewerten ist. Abgesehen davon, dass natürlich jemand da sein muss, der diesen Unterricht geben kann, sollte man sich sehr überlegen, ob es für die eigene Schule sinnvoll ist, mit den Schülern der Oberstufe in dieser handwerklichen Art zu töpfern und eine eigene Werkstatt dafür einzurichten. Man kann auch schauen, welche Erfahrungen andere Schulen mit dem Töpfern an der Scheibe machen.

So faszinierend es für jeden Laien ist, einem Töpfer, der an der Scheibe dreht, zuzusehen - wie schnell es auch geht, wie spielend leicht es auch aussieht, wie viel Spaß es uns vielleicht auch selbst macht, wenn wir geschickt sind und schon etwas «drehen» können - es sollte uns nicht dazu bestimmen, spontan im Unterricht damit zu beginnen.

Wem es vor allen Dingen auf das freie künstlerische Gestalten ankommt und wer nicht so begeistert von dieser handwerklichen Art des Töpferns ist, wird fragen: Was kann uns überhaupt bewegen, solch eine doch recht komplizierte, technisch und räumlich aufwendige Sache wie das Töpfern an der Scheibe in den Schulwerkstätten einzurichten? Wir haben ja beim Aufbauen und Drücken mit der Hand viel freiere Gestaltungsmöglichkeiten, die tief in die künstlerische Tätigkeit hineinreichen. Wir sind nicht so stark an die senkrechte Symmetrieachse gebunden. Wir brauchen kein kostspieliges technisches Gerät. Der Unterricht lässt sich mit dem Plastizieren sehr gut koordinieren. Mit Blick auf die schon übermäßig technisierte Welt in unseren Industrieländern, in denen der künstlerische Sinn immer mehr verkümmert, könnten wir doch auf solch ein zusätzliches Betätigungsfeld gut und gern verzichten!

Urteilen wir aber nicht zu früh! Haben wir schon alle Gesichtspunkte und Tatsachen für ein umfassendes Urteil? Es wird sicher gefragt werden und muss auch gefragt werden, wie es menschenkundlich begründet werden kann. Worauf es Rudolf Steiner bei der Begründung der Waldorfschule vor allem ankam, war: «Leben» hereinzubringen in die Schule, ganz besonders in der Oberstufe alle Instinkte anzuregen für das Leben, auf der einen Seite den Sinn für das Praktische, auf der anderen Seite den Sinn für die Kunst wirklich auszubilden. Von daher gesehen ist Töpfern mit der Scheibe «praktisches Leben» oder besser Lebenspraxis und kann deshalb beispielhaft für alle Schüler sein. Im Idealfall sollten alle Schüler solche gründlichen Studien aus dem Leben und für das Leben machen - spezialisiert, individualisiert, je nach den Verhältnissen an den Schulen.[4]

Es soll nun versucht werden, genau hinzuschauen, was wir an den Schülern der Oberstufe und an dem Tun selbst - auch im Vergleich zu dem Töpfern mit der Hand - beobachten und erleben können.

In einer Schule, die einen gut geführten Chor und ein leistungsfähiges Orchester hat, war zu beobachten, dass die Schüler, die freiwillig im Chor und Orchester waren, im allgemeinen weniger problembeladen und freier erschienen als andere, obwohl sie ja durch die zusätzliche Tätigkeit zu Haus und in der Schule stärker gefordert waren. Auch da gab es schwache Schüler, die es in den Sprachen oder der Mathematik schwer hatten. Aber sie waren ganz allgemein aktiver (natürlich mit Ausnahmen), machten mehr mit und waren weniger gefährdet. Sie hatten ein freiwillig gesetztes Ziel, die Sache war es, die sie forderte, nicht allein der Lehrer. Sie mussten regelmäßig üben, und das half ihnen auch für anderes.

Nun kann man nicht allen Unterricht freiwillig machen. Aber man kann von der 10. Klasse ab in den handwerklich-künstlerischen Fächern, die ja in Epochen gegeben werden, eine gewisse Wahlmöglichkeit schaffen. Eine Gruppe töpfert, eine andere arbeitet zur gleichen Zeit in Holz oder Metall, und so kann man einen - wenn auch beschränkten - Eigenentschluss des Schülers mit einbeziehen, der, wenn nicht irgendeine Enttäuschung eintritt, fast immer positiv wirkt. Das zweite ist das Übungselement, das bei der Töpferscheibe eingesetzt werden kann, ja das, ähnlich wie beim Musikinstrument, von der Sache her absolut gefordert wird.

Beim abwechselnden Drehen an der Scheibe und Aufbauen von Hand konnten folgende Beobachtungen gemacht werden: Wenn auch einige Schüler eine gewisse Scheu hatten, sich an die Töpferscheibe zu wagen, so übte diese doch eine starke Anziehungskraft aus. Es war den Schülern klar, dass das Töpfern an der Scheibe erheblich schwerer zu lernen ist und viel mehr von ihnen forderte. Man kann wohl sagen, dass es die stärkere Dynamik ist, die Wirkung des auch heute noch modernen technischen Prozesses in der Mechanik der Töpferscheibe, die diese Anziehungskraft ausübt.

Der Unterschied zwischen Aufbaukeramik und Drehen an der Scheibe ist etwa derselbe wie zwischen Gehen und Fahren mit dem Fahrrad, zwischen Spinnen mit der Spindel und Spinnen mit dem Spinnrad. Die Begegnung mit der Technik bedeutet einen Schritt nach vorn, einen Schritt in eine größere Schnelligkeit der Entwicklung, die wiederum eine größere Wachheit erfordert.

Die Schüler werden von der Sache her an der Töpferscheibe willensmäßig stärker herangenommen (die Beine sind mitbeteiligt), sie müssen mit erhöhter Aufmerksamkeit bei dem Prozess zugegen sein.

Ein weiterer Unterschied liegt aber auch im Gestaltungsvorgang: Beim Aufbauen entstehen während einer Epoche verhältnismäßig wenige Gefäße. Wenn auch der Formungs- und Gestaltungsprozess das Wesentliche ist und nicht das Ergebnis, so ist doch die Freude an der Sache getrübt, wenn es nicht gelingt, die wenigen Gefäße gut und formschön zu gestalten.

Die Möglichkeit, durch Gespräche abgelenkt zu werden, nicht recht bei der Sache zu sein, an alles Mögliche nebenbei zu denken, ist beim Aufbauen sehr viel größer.

Beim Töpfern an der Scheibe liegt das Hauptgewicht zu Anfang nicht im Gestaltungsprozess, sondern im Lernprozess, in der Entwicklung der Geschicklichkeit der Hände, im Üben und immer wieder neuen Üben, bis der Ton zum Gefäß wird.

Der Gestaltungsvorgang kommt erst in zweiter Linie, ganz allmählich. Das ist ähnlich beim Erlernen eines Musikinstrumentes, wo viel Übung vorausgehen muss, ehe der Ton die Musik macht. Wenn die Anfangsgründe beherrscht werden, entstehen die Gefäße sehr viel schneller als beim Aufbauen. Es kommt zu einer echten «Produktion». Wir sind damit in einer ganz lebensnahen und zeitgemäßen Entwicklung. Immer wieder konnte bei den Schülern ein echtes Aktivwerden, ein verstärktes eigenes Engagiertsein erlebt werden.

Das gleichzeitige bzw. abwechselnde Aufbauen und Drehen an der Scheibe ist auf die Dauer keine gute Lösung für den Unterricht. Es kann eine Übergangsform sein, so lange nicht genug Scheiben für das Drehen vorhanden sind. Sobald wie möglich sollten die beiden Arten zu töpfern getrennt werden. Sie sind völlig verschieden in ihrer Wirkung auf die Schüler.

Der Einbau der Töpferscheiben sollte sich nach den räumlichen Möglichkeiten der Schule richten. In der Stuttgarter Schule an der Uhlands- höhe sitzen die Schüler an den Töpferscheiben mit dem Gesicht zur Wand. Das wird vielleicht manchem auf den ersten Blick gegen das Gefühl gehen. Es hat sich aber sehr bewährt und ist nie beanstandet worden. Die Schüler können sich besser ganz auf sich selbst und den Vorgang konzentrieren.

Zu Beginn jeder Epoche haben wir uns immer um den großen Tisch im Plastizierraum versammelt. Nach der allgemeinen Einführung formte jeder eine kleine Schale von Hand, wie es eingangs beschrieben ist, so groß etwa, dass sie gerade in beiden zu einer Schale geformten Händen Platz hatte. An diesem Beispiel konnte auch schön der Vorgang beim Drehen klargemacht werden. In der nächsten Unterrichtsstunde ging es dann an die Töpferscheiben.

Wir haben es bei diesen mit einer für alle leicht zu durchschauenden Mechanik zu tun: Ein runder Scheibenkopf, auf dem mit den Händen gedreht wird, sitzt fest auf einer senkrechten Achse, die unten am Fußboden, oben in Tischhöhe drehbar gelagert ist. An der Achse ist über dem Fußboden ein größeres Schwungrad, die Fußscheibe, befestigt. Die Schwungmasse der Fußscheibe sorgt dafür, dass die mit dem rechten Fuß in Drehung versetzte Scheibe längere Zeit läuft. In dieser Zeit wird mit den Händen gearbeitet. Ist die Scheibe zu langsam geworden, so wird sie wieder mit dem Fuß angetrieben. Es wird immer abwechselnd mit dem Fuß und mit den Händen gearbeitet. Elektrische Töpferscheiben sind für die Arbeit mit Schülern nicht nötig und meines Erachtens auch nicht ratsam. Allerdings muss die Mechanik immer gut gepflegt und leicht laufend gehalten werden.

Beim Töpfern an der Scheibe wird, wie auch bei der Arbeit mit der Hand, zuerst aus dem feuchten Ton eine Kugel geformt. Sie ist noch richtungslos und wie im Raum schwebend. Nun wird sie kräftig auf die Mitte der Drehscheibe geworfen. Sie muss sich fest auf ihr verankern, so wie der Keim der Pflanze erst Wurzel schlagen muss, ehe er beginnen kann, gegen die Schwerkraft zu treiben. Der Drehteller ist sozusagen das Bild der Erde, die sich gegenüber der Sonne und den Gestirnen dreht. Es ist ein richtiger Inkarnationsmoment und muss mutig und kraftvoll ergriffen werden.

Wenn wir uns als den Mikrokosmos gegenüber dem Makrokosmos betrachten, dann können wir sagen: Aus unserem Kopf muss nun die Idee, das Bild dessen, was wir machen wollen, herein in die plastische Wirklichkeit, die wir mit den Händen formen wollen, den Tonkloß. Unsere Stirn, unsere Augen bleiben wie Sonne und Gestirne über dem Geschehen und wandern schauend, prüfend herum an dem sich drehenden Erdenkloß. Unser wollendes Wesen muss nun über unsere formenden Hände herein in das werdende Geschehen auf der Töpferscheibe, so wie es beim Marionettenspieler herein muss in die sich an den Fäden bewegende Puppe. Wir müssen ganz herein mit unserem Wesen in das neu beginnende Geschehen; es ist immer wieder wie ein Geburtsprozess: Formende Kraft, Leben wird ergriffen. Wasser kommt hinzu. Die Hände und der Tonkloß werden richtig nass gemacht. Der gesamte Drehvorgang findet nun im wässrigen Element, im gleitenden Zustand des Tons statt. Immer müssen Hände und Ton nass gehalten werden, der Ton darf niemals an den Händen reiben und bremsen.

Es folgt nun eine Reihe von Schritten, auf die der Lehrer bei jedem einzelnen Schüler sorgfältig achten muss.

- Der Tonkloß muss auf der schnell laufenden Scheibe zentriert werden. Eines ist unbedingt notwendig beim Beginn der eigentlichen Arbeit: Zuerst ist absolute innere Ruhe und Konzentration erforderlich. Die innere Mitte, der Ruhepol muss gefunden werden, gerade für Sanguiniker immer wieder Ziel der Übung. Was uns die Kraft und den Halt gegenüber der sich drehenden Masse auf der Scheibe gibt, ist die Schwerkraft des eigenen Körpers, an dem die Arme bis zu den Ellenbogen anliegen.

- Erst wenn der Tonkloß vollkommen zentriert ist, darf der nächste Schritt, das Aufbrechen, erfolgen. Die Mitte wird mit dem Daumen trichterförmig geöffnet und frei gemacht, das Gegenteil des ersten Schrittes. Erst wenn wieder alles ganz ruhig und gleichmäßig läuft, die Trichteröffnung bis auf Bodendicke (6-8 mm) herunterreicht, kommt der nächste Schritt:

- Der Boden wird gesetzt und sorgfältig bis in die Ecke der aufsteigenden Wand gleichmäßig verdichtet. Nachdem nun die Wandung auf gleichmäßigen Lauf kontrolliert ist, kann sie

- hochgezogen werden, kann der eigentliche Innenraum des Gefäßes gebildet werden; das ist dann der bisher schwerste Schritt, die Masse des Tons wirklich nach oben zu bringen, der Schwerkraft entgegen. Es ist ein Arbeiten in einem weichen, sehr labilen Zustand. Ruhig, sorgfältig, aber auch zügig muss es geschehen, immer mit dem Bild der ruhig aufrechten, wie von oben hereinragenden Mitte, um die sich alles spiralig bildet. Ein- bis dreimal kann hochgezogen werden. Mit feinstem Gefühl in den Fingern und Fingerspitzen muss dann die endgültige Form gegeben werden. Oben bleibt ein etwas verdickter Rand, der dem Gefäß den Halt gibt.

Wenn alle diese Schritte und die dafür notwendigen Griffe, die hier nicht beschrieben werden können, gut beherrscht werden, kann der Schüler beginnen, das Gefäß oben zu verengen oder sogar vollkommen zu schließen, einen Hohlraum zu schaffen. (Krug und Deckel werden zusammen gedreht; dann wird der Deckel mit einem Draht abgeschnitten und weiter verarbeitet.) Außer flachen Schalen und Tellern ist für alle anderen Gefäße der Zylinder die Ausgangsform. Er muss erst vollkommen sicher gedreht werden können, bevor man an kompliziertere Formen gehen kann.

Nach all dem vielen Üben ist es dann immer ein schönes Erlebnis für den Schüler, wenn es ihm gelingt, eine Dose mit Deckel in einem Stück zu drehen, sie im lederharten Zustand aufzuschneiden und zusammenzupassen. Der Deckel sitzt dann immer, und der Schüler hat wirklich etwas gelernt und geleistet, was ihm auch für anderes im Leben Kraft und Zuversicht geben kann.

Wichtig für den Lehrer ist, dass er die Schüler nicht einfach machen und probieren lässt. Einmal angewöhnte falsche Bewegungen sind oft nur schwer wieder herauszubringen! Der Lehrer muss auf absolute Konsequenz in den einzelnen Schritten achten. Er muss jeden Schüler genau beobachten und ihm im wörtlichen Sinne auf die Finger schauen, immer wieder helfend, verbessernd und nicht nachlassend, bis ein Griff und der dazugehörige Schritt wirklich sitzt. Er muss ihm klarmachen und vormachen, warum dieser Griff so und ein anderer so gemacht werden muss und was er bewirkt. Und der Schüler muss es einsehen können. Der nächste Schritt darf erst angefangen werden, wenn der vorhergehende wirklich bis zum Ende durchgeführt ist. Den Schülern, die es am schwersten haben, muss der Lehrer die größte Aufmerksamkeit widmen; immer wieder geduldig zuschauend, zeigend und lobend muss er ihnen auf die Sprünge helfen. Bei zehn und mehr Schülern ist es keine leichte Aufgabe, vor allem im Anfangsstadium. Aber das Vorwärts- kommen, die Freude und der Eifer werden es ihm danken.

Für die Formgebung gilt das gleiche, was schon beim Handtöpfern gesagt wurde. Der Vorgang des Schwindens und Schrumpfens muss berücksichtigt werden! Eine besonders zu lernende Aufgabe ist noch das Abdrehen des Bodens bzw. Bodenrandes am schon lederhart getrockneten Gefäß und das Henkeln. Beides muss genau so intensiv geübt werden wie das Drehen selbst.

Für das Abdrehen muss das lederharte Gefäß umgekehrt, mit dem Boden nach oben, erneut auf der Scheibe zentriert werden; es ist nicht leichter als das erste Zentrieren, erfordert alle Aufmerksamkeit und Konzentration. Der Vorgang des Abdrehens mit einem speziell geformten Abdreheisen ist «spanabhebend» und gleicht vollkommen dem Drechseln und Metalldrehen an der Drehbank.

Das Henkeln geschieht mit nassem Ton wie das Drehen. Der Henkel wird am bereits abgedrehten Gefäß oben angesetzt, nass gezogen (wie beim Melken) und unten angedrückt.

Wesentlich wichtig für die Wirkung der Gefäße sind die Glasuren. Die Schüler können mit ihnen Versuche machen, verschiedene Glasuren miteinander und übereinander verwenden. Diese selbst entwickeln können sie noch nicht.

Man kann recht gut in der 10., 11. und 12. Klasse Töpferepochen einrichten. Das Töpfern passt in schöner Weise in die «Lebenskunde». Vor der 10. Klasse ist es nach unseren Erfahrungen nicht ratsam, mit größeren Gruppen an der Scheibe zu töpfern.

Für das Drehen an der Scheibe ist ein kontinuierliches Üben absolut notwendig. Es dürfen keine zu großen Pausen eintreten, d.h. der Schüler sollte nicht weniger als drei Doppelstunden pro Woche haben. Wenn dies nicht möglich ist, sollte man besser auf das Töpfern an der Scheibe verzichten, es sei denn, die Schüler können noch nebenher üben. Die Töpferepoche sollte auch nicht zu kurz sein - möglichst acht Wochen, besser zehn und mehr Wochen!

In der 11. und 12. Klasse wird es bei einigen Schülern zu einer richtigen Produktion kommen, so dass sie auch gern bereit sind, ihre Arbeiten, soweit sie sie nicht selbst behalten wollen, dem Adventsbazar zum Verkauf zu übergeben oder auch selbst sich am Verkauf zu beteiligen.

Eine besondere Hilfe, ja eine Befreiung kann das Töpfern für Schüler bedeuten, die unter intellektuellem Leistungsdruck in der Oberstufe leiden. Es kann seinen menschenbildenden, urbildhaften Charakter zeigen, wenn es ernsthaft, mit Willenseinsatz betrieben wird:

Der Schüler lernt zuerst, sich zu konzentrieren (er muss den Ton zentrieren).

Er lernt es, sich einem höheren Inhalt zu öffnen (er bricht den Ton auf).

Er schafft eine Grundlage für den Inhalt (er setzt den Boden).

Er bildet das Gefäß für den Inhalt (er zieht die Wand hoch und formt sie).

¶ Der Ton

Wenn wir einen Werkraum in einer Waldorfschule betreten, dann spüren, ja «schmecken» wir sofort seine ganz besondere Atmosphäre. Einen ganz eigenen Charakter hat die Holzwerkstatt, einen anderen die Metallwerkstatt und noch einen anderen der Plastizier- oder Tonraum und die Töpferwerkstatt. Dies hängt in hohem Grade davon ab, mit welchem Werkstoff hier oder dort gearbeitet wird. Noch stärker bestimmend ist aber das Verhältnis, das der Lehrer, der die Werkstatt betreut, zu all dem hat, mit dem er umgeht - wie er «seinen» Werkstoff wahrnimmt, wie er Raum, Material und Werkzeug pflegt und hütet wie ein Gut, das ihm anvertraut ist. Das ist etwas, was die Schüler sehr stark empfinden. Sie haben daran unmittelbar teil.

Der Ton, wie wir ihn in der Töpferwerkstatt verwenden, zeigt uns nicht wie das feste Holz, wie der harte Stein seinen gewachsenen, gewordenen Charakter, seine deutliche Struktur.

Es ist geradezu, als hätte er das alles, was er einmal war, hingegeben, geopfert, um neu einem Werdenden zu dienen. Aus dem ursprünglichen Gestein ist er zu feinster kieseliger Ton-Erde geworden. Mit dem gröberen Lehm, dem Sand und dem Humus zusammen bildet er die Grundlage für das Pflanzenwachstum auf der Erde. Er ist gleichzeitig ein ideales Rohmaterial für das künstlerische Plastizieren, das Töpfern und die moderne keramische Industrie. Er bietet uns, ähnlich wie das Holz, hervorragende Möglichkeiten, schöpferisch-gestaltend tätig zu werden, hat aber wie dieses Eigenschaften, die wir als Nachteil empfinden müssen, besonders, wenn wir sie nicht genügend bei der Arbeit berücksichtigt haben. Das Holz verzieht sich, es schwindet und reißt beim Trocknen. Es «arbeitet» vor allem in Richtung der Jahresringe. Der Ton schwindet in allen Richtungen etwa gleich stark, wenn er vorher gut durchgearbeitet war und überall gleichmäßig trocknen kann. Ein guter Ton ist Voraussetzung für das Gelingen unserer Arbeit und in hohem Maße mitbestimmend für den gesamten Charakter des fertigen Gefäßes. Seine wichtigste und eigenartigste Eigenschaft ist die Plastizierbarkeit, die Fähigkeit, dem leichten Druck der Hand und der Finger nachzugeben und die fertige Form beizubehalten über den Trocknungs- und Brennprozess hinaus.

Nun ist aber Ton nicht gleich Ton. Es gibt den groben Ziegellehm und die feinste Porzellanerde und dazwischen eine große Vielfalt an natürlichen Vorkommen. Von diesen werden die lohnendsten und am besten zugänglichen industriell genutzt, also abgebaut, aufbereitet und kommerziell vertrieben. Bei der modernen Aufbereitung geht leider viel von dem natürlichen Charakter verloren. Man gewinnt eine ganz andere Beziehung zum Ton, wenn man selbst einmal auf die Suche danach gegangen ist. Auch ein feinerer Lehm ist oft sehr brauchbar zum aufbauenden Töpfern, wenn man ihn auflöst und durch ein Sieb gießt, durch das ein ganz feiner Sand gerade noch hindurch geht. Maulwurfshaufen, Uferböschungen und Schwemmebenen von Bächen und Flüssen, Hohlwege, Baugruben und größere Kiesgruben können Fundorte sein. Man muss sehr darauf achten, dass keine kleinen Kalkteilchen, sogenannte «Spatzen», im Ton sind und dass beim Trocknen auf Gipsplatten keine Gipskrümel hineinkommen. Der Ton oder Lehm, den man in Ziegeleien bekommt, ist meist gut brauchbar fürs Plastizieren und zum Aufbauen von Tongefäßen.

«Früher gruben die ländlichen Töpfer in der Nachbarschaft ihrer Öfen nach einem einzigen sauberen, brauchbaren Ton.» So beschreibt es Bernhard Leach. Sie spürten noch den ganzen elementaren Naturzusammenhang darin, der unsichtbar den urzeitlichen Entstehungsprozess in sich trägt. Sie fragten über eigene Erfahrung hinaus gewöhnlich nicht nach geologischen, mineralogischen oder gar chemischen Kenntnissen von ihrem Rohmaterial. Sie hätten auch nicht viel erfahren können. Sehr spät erst begann die Wissenschaft sich für dieses Spezialgebiet zu interessieren. Heute gibt es darüber halbwegs gesicherte Erkenntnisse mit noch immer großen Fragezeichen. Wenn wir, indem wir mit dem Ton und den Glasuren umgehen, ein tieferes Interesse dafür entwickeln, was da fast täglich durch unsere Hände geht, dann werden wir weiter nachforschen, und wir erfahren in ganz großen Zügen folgendes:

Fast alle Tone entstehen aus einer durch die verschiedensten Ursachen hervorgerufenen Umwandlung, Zersetzung und Verwitterung feldspathaltiger Urgesteine (Granit und seine Verwandten). Beim Zerfall trennen sich Quarz, Feldspat und Glimmer oder Hornblende und lösen sich weiter auf. Vom Feldspat bleibt schließlich glimmerhaltiger Kaolin an primärer Lagerstätte nahe bei seinem Muttergestein liegen. Dieser reine, fast weiße «Primärton» hält hohe Temperaturen aus, ist aber für sich allein nicht brauchbar, da er zu unplastisch ist. Der eigentliche, plastische Ton, der Rohstoff, mit dem die Töpfer und mit dem auch wir arbeiten, wird «Sekundärton» genannt, da man ihn meist weitab von seinem Muttergestein findet.

Man spricht auch von sedimentären, also abgelagerten Tonen. Sie wurden in den meisten Fällen durch Wasser fortgeschwemmt und oft weit transportiert. Weitere feine Mineral- und organische Stoffe kamen hinzu - zum Teil auf Zwischenlagerstätten bis sich die Tone endgültig absetzten. Je nach ihrer Entstehung und Bildung sind sie sehr verschieden in ihren Eigenschaften. Am häufigsten ist eisenhaltiger Ton, der gelb bis rot und bei höheren Temperaturen braun brennt (Ziegel- und Klinkerton). Alle Farben, auch bei den Glasuren, entstehen durch die verschiedenen Metalle und Metalloxyde. Etwa südlich des 49. Breitengrades gibt es bei uns fast nur kalkhaltige Tone, die keine hohen Temperaturen vertragen. Oberhalb 1100 Grad schmelzen sie plötzlich.

| Die Hauptbestandteile des Tons sind: |

| Quarz (Kieselsäure) ca. 50 bis 70 % |

| Tonerde (Aluminiumoxyd) ca. 20 bis 35 % |

Der Rest sind geringe Mengen an Oxyden von Eisen, Kalk, Titan, Magnesium und Alkalien. Im Allgemeinen enthält ein «fetter« Ton verhältnismäßig mehr Tonerde und entsprechend weniger Quarz, ein «magerer» Ton umgekehrt viel Quarz und weniger Tonerde. Töpfertone sind meist mittelmäßig fett, sie nehmen ziemlich viel Wasser auf, das sie plastisch und geschmeidig macht. Mit dem Phänomen der Plastizität hängt zusammen, dass ein guter Ton Zeit braucht zum Reifen. Er muss längere Zeit feucht liegen und durchziehen - man nennt das «mauken» am besten sogar im Freien, wo er im Winter frieren, im Sommer Regen bekommen kann. Und er muss, bevor man ihn formt, gut durchgeknetet werden; das gilt auch für den feucht und fertig in Plastiktüten angelieferten «entlüfteten» Ton.

Auch das Kneten - am wirksamsten ist das Spiralkneten - muss gelernt werden. Es ist sehr viel schwieriger, als man gemeinhin meint, denn es darf keine Luft hineinkommen. Wenn Luftblasen im Ton sind, muss man sie mit dem Kneten herausbringen. Eine sichere Methode, den Ton zu verdichten und eingeschlossene Luft herauszuschaffen, ist folgende: Man nimmt einen Tonbatzen, schneidet ihn mit einem feinen Draht in zwei etwa gleiche Teile und schlägt den einen so auf den anderen, dass Kante auf Kante bzw. Rundung auf Rundung trifft. Dies wiederholt man etwa zwanzigmal.

Beim Trocknen entsteht durch die Abgabe des Wassers ein erheblicher Volumenverlust; je fetter der Ton ist, desto mehr schwindet er. Hierbei passiert es leicht, dass er sich verzieht oder sogar reißt. Um dies zu verhindern, kann man ihn mit Scherbenmehl, Schamotte, Sand oder Kreide «magern». Der Ton hat sich, indem er das Wasser abgegeben hat, zusammengezogen. Er ist fest und hart, aber nicht beständig geworden. Mit genügend Wasser löst er sich, zerbröckelnd und weich werdend, völlig wieder auf. Er ist dann von neuem plastisch verwendbar.

Beim Brennen wird auch das chemisch noch im Ton gebundene Wasser (Kristallwasser) abgegeben. Der Ton verliert nun seine Bildsamkeit (Plastizität) endgültig. Er wird dadurch formbeständig und dauerhaft. Struktur und Farbe ändern sich. Richtig gebrannt ist der Ton porig, verhältnismäßig leicht, isolierend, wärmespeichernd, druck- und wetterfest. Er fühlt sich angenehm an. Dies sind alles sehr geschätzte Eigenschaften, vor allem im Haus- und Ofenbau (Kachelofen), aber auch bei der üblichen Töpfer- oder Irdenware. Die Töpfer nennen den gebrannten Ton «Scherben». Meistens wird zweimal gebrannt. Nach dem ersten Brand, dem sogenannten Schrühbrand (ca. 850 - 950 Grad), wird glasiert. Der zweite Brand (Glasurbrand) richtet sich nach dem Schmelzpunkt der Glasur: Irdenware ca. 1020 - 1080 Grad, Steinzeug ca. 1150 - 1300 Grad. Bei höheren Brenntemperaturen beginnt der Ton zu sintern, er schwindet erneut, wird dicht, nimmt so gut wie kein Wasser mehr auf und wird sehr hart. Er verliert dann bis zu einem hohen Grade seine Wärmedämmfähigkeit und Porosität (Steinzeug, Klinker, Porzellan). Das Schwindungsmaß beträgt bei Ziegelton oder Irdenware bis ca. 10 %, bei Steinzeug bis zu 14 %.

¶ Dekor und Glasur

Auf das Dekorieren und Glasieren soll hier nur kurz eingegangen werden:

Mit weißen und farbigen, dickflüssig aufgeschlämmten Tonen (Engoben) kann ein Werkstück im noch feuchten, lederharten Zustand überzogen oder bemalt werden (Schlickerware). Mit plastischen Auflagen, Stempeln und Kerbschnitten kann es verziert werden. Aber erst die Glasur, ein richtiger Glasüberzug, verleiht einem Tongefäß den Glanz der Schönheit und Farbigkeit. Sie glättet, dichtet und härtet die Oberfläche und erhöht den Gebrauchswert erheblich, da sie sich leichter sauber halten lässt. Große, gebaute Gefäße (Bodenvasen) können aber auch wie Holz oder Tonfliesen gewachst werden.

Eine Glasur hat im Prinzip eine ähnliche Zusammensetzung wie der Scherben selbst. Dadurch verbindet sie sich unlösbar mit ihrer Unterlage. Um sie bei niedrigen Brenntemperaturen schmelzbar zu machen, werden ihr Flußmitteloxyde zugegeben. Jeder kennt das leicht schmelzende, aber auch in Glasuren giftige Blei. Heute verwendet man meist vorgeschmolzene Gläser, sogenannte Fritten, die, feingemahlen, verschiedene Flussmittel in unlöslicher Form enthalten.

Wenn man nicht nur mit gekauften Glasuren arbeiten will, wird man weiter studieren und vor allem probieren, also Versuche machen - und man betritt ein reiches, vielfältiges, hoch interessantes und künstlerisch anregendes Gebiet. Darauf einzugehen, würde uns hier zu weit führen.

Wir haben bis hierher einfache Tatsachen und Erfahrungen geschildert, die dem noch nicht so bewanderten Praktiker helfen, zu verstehen, womit er es zu tun hat, und grobe Fehler zu vermeiden. Für die künstlerische Tätigkeit mit den Schülern und den einfachsten praktischen Umgang mit dem Ton könnte dies für den Anfang reichen. Weitere Hilfen bieten persönliche Kontakte, Töpfer- und Glasurenkurse, Fachzeitschriften und Fachbücher.

¶ Entstehung des Tons

Nun möchte ich von einer anderen Seite her aber noch eine kleine Betrachtung anschließen.

Sie kann uns vielleicht ein Licht auf die Entstehung unserer Erde und die Bildung des Tons werfen:

Nach allgemeinem Verständnis haben wir es bei den Mineralien, bei dem Ton und den Glasurrohstoffen mit der anorganischen, also leblosen Materie zu tun. Im Künstlerischen versuchen wir, indem wir den Stoff plastisch und farbig gestalten, die Form lebendig zu machen, den Stoff zum Sprechen zu bringen. Wenn der Ton getrocknet ist, zeigt er nicht mehr dasselbe Leben, das ihm im feuchten Zustand eigen ist. Das Beste erhoffend, vertrauen wir unsere Gefäße der strahlenden Wärme des Ofens an. Wenn wir uns ganz unbefangen beobachten, dann merken wir, wie wir vor jedem Öffnen des Ofens nach dem Glasurbrand von einer kindlichen Erwartung erfüllt sind. Jedes gelungene Stück nehmen wir wie ein Geschenk mit einer reinen Freude in die Hand - es ist noch warm! Staunend sehen wir auf die oft unerwartete, überraschende Einheit von Form, Farbe und Oberfläche. Vorher war alles noch matter toter Erdenstoff. Nun tritt uns Schönheit entgegen! Oft genug sind wir auch enttäuscht. Aber was wiegt das gegen ein mit Leben erfülltes, gelungenes Werk! Wir haben mit Geschick und vielleicht glücklicher Hand einiges dazu getan - aber nicht alles! Was lebt da verborgen in der Welt der «leblosen» Mineralien, z.B. im Quarz und im Metall - was lebt im Feuer?

Wenn man mit dieser Frage umgeht, kann es wertvoll sein, sich mit Autoren zu beschäftigen, die aus einer reifen Lebenserfahrung vom Töpfern berichten: «... Allmählich begriff ich auch, warum Töpfer - wie ich selbst zum Beispiel - jahrelang draußen in freier Natur nach Rohmaterialien suchen, anstatt - wie die Industrie - mit genormten, verlässlichen und sehr guten Tonmassen zu arbeiten. Grund hierfür ist der Ur-Instinkt, der zurück zu den Quellen will - nicht nur zum Ursprung für Tone und Glasuren, sondern auch zur Inspiration, der unsichtbaren Materie des Töpfers...»[5]

Hier sind wir an dem Angelpunkt, der uns hineinführt in geistige Bereiche: zu Goethes genialer Künstlernatur und zu Rudolf Steiners Geisteswissenschaft.

In seinen geologischen Untersuchungen erkennt Goethe das vollkommene «System» als nicht vom Forscher, sondern von der Natur selbst gemacht. In der Wirklichkeit ist Ordnung. Diese Ordnung ist nicht zufällig. Woher stammt sie?

«Die <Idee>, die der Bildung der Gesteinswelt der Erde zugrunde liegt, ist von Rudolf Steiner in seiner Kosmologie so dargestellt worden, dass man erkennen kann, wie die mineralischen Ablagerungen der Erde die umgewandelten Reste einstigen Lebens sind.»[6]

Es ist ja auch einsehbar, dass aus anorganischer, lebloser Substanz kein Leben entstehen kann, wenn nicht vorher schon welches da war. Wir können nirgends beobachten, dass aus ursprünglich totem Stoff das Leben direkt hervorgeht. Umgekehrt sieht die Sache ganz anders aus: Leben kann absterben und Totes hinterlassen. So schildert Rudolf Steiner die Erdenmaterie entstehend aus dem ursprünglich Lebendigen, das einem Absterbeprozess unterliegt. Wir verstehen von daher die gewaltigen Massen von Kalkgebirgen, die durch tierisches Leben hervorgerufen sind. Wir verstehen, dass wir die Kohle und das Erdöl mächtigen organischen Vorgängen verdanken, die wir uns kaum noch vorstellen können. So können wir uns wohl ein Bild davon machen, wie die Erde vielfältige Metamorphosen - Lebens- und Sterbeprozesse - durchmachen musste, bis der Mensch seinen Fuß auf ihren festen Grund setzen konnte.

Schauen wir nun genauer auf unseren bildsamen Ton. Wie alles Leben durch den Tod gehen muss, um nicht zu erstarren und stehenzubleiben, so muss auch das, was dem Leben auf einer höheren Stufe dienen soll, seine alte, gewordene Struktur aufgeben - neu werden.

«Und umzuschaffen das Geschaffne,

Damit sichs nicht zum Starren waffne,

Wirkt ewiges lebendiges Tun.»

(Goethe)

Das Urgestein zerfällt, es verwittert zu fein zerteilten mineralischen Einzelstoffen. Diese Einzelstoffe werden durch die Wirkung des Wassers aus ihrem kristallinen in einen kolloidalen Zustand gebracht, der aber außerordentlich labil ist und leicht wieder zurückfallen kann (Primärton, Kaolin). Kolloide Lösungen spielen vor allem in lebendigen Organismen, z.B. in Eiweißzusammensetzungen eine Rolle.

Bei unseren sekundären Tonmineralien, dem plastischen Ton, beginnt nun unter bestimmten Bedingungen ein Prozess, der aus den oben erwähnten kolloidalen Einzelstoffen vollkommen neue Mineralien von feinster gelartiger Glimmerstruktur entstehen lässt (ganz ähnlich ist der Aufbau beim Humus). Diese feinsten, blattähnlichen Plättchen sind nicht wie der Glimmer kristallisiert, sie besitzen dadurch ein hohes Wasser-Bindevermögen. Das Wasser macht den Ton plastisch. Wir haben es hier gegenüber den unplastischen Mineralien mit einem Neuaufbau, einem Lebensvorgang der Erde zu tun, der sich nicht nach gewöhnlichen chemischen Gesetzen vollzieht. Er trägt etwas in sich von den Gesetzmäßigkeiten des Lebens der einstigen Mineralpflanzenwelt, welche in der Erdentwicklung der Bildung der Urgesteine vorausging.[7]

Wenn wir uns erinnern, dass dieser Bildeprozess mit der Ablagerung des Tons noch nicht ganz zu Ende gekommen ist, dass der Ton durch das «Mauken» im Freien, durch die rhythmischen Prozesse von nass werden - trocknen - frieren - auftauen, - Sommer und Winter - Tag und Nacht immer plastischer wird, dann können wir auch dies als Vorbereitung zu neuen Lebensprozessen ansehen: Ist es nicht, als ob der Ton zu uns spricht: «Komm, bilde mich, arbeite mit mir!»

Wir können uns fragen, wie es kommt, dass in der deutschen Sprache das Wort für die bildsame Erde dem Wort gleicht, das wir in der Musik als «Ton» bezeichnen. Vielleicht finden wir eine Erklärung hierfür, wenn wir hören, was Rudolf Steiner über den (musikalischen) Ton sagt:

«Die Entstehung der geformten Materie ist richtig zu vergleichen mit der Formung der Klang- oder Tonfiguren. Das sind nachbildliche Vorgänge der Urvorgänge. Form ist in der Materie starr gewordener Ton. Der Ton müsste durch das Urfeuer erst hindurchschlagen. Mineralische Welt, tierische Welt, kurz alles ist Ton, der durch das Feuer hindurchgeschlagen ist.»[8]

[1] E.A.Karl Stockmeyer «Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen», Manuskriptdruck

[2] B. Leach, «Das Töpferbuch»

[3] B. Leach, «Das Töpferbuch»

[4] R. Steiner, GA 307,17.8.1923

[5] M. Cardew, der Pioniertöpfer

[6] W. Cloos, Lebensstufen der Erde

[7] Siehe Fußnote 6

[8] Fragenbeantwortung zu den Vorträgen R. Steiners, GA 110, 22.4.1909