KLAUS CHARISIUS

¶ Auf dem Holz-Weg

Einen Holzweg kennt man erst an seinem Ende. Er hat so schön breit und ordentlich ausgesehen. Nun steht man mitten im Wald, vielleicht auf einer kleinen Lichtung, und der Weg führt nicht weiter. Verblüfft, vielleicht sogar verärgert will man wieder umkehren. Da schauen aber die Tannen und Buchen so verheißungsvoll drein, lassen ihre Zweige ein wenig schaukeln, und schon wandert der ehemalige «Ärgerling» in den geheimnisvollen grünen Zauber hinein und erlebt Abenteuer über Abenteuer.

Wohl dem Werklehrer, der Holz-Wege kennt und sie auch mit seinen tatendurstigen Sechstklässlern als Auftakt zu der ersten Handwerksstunde erwandern kann. Weiß er doch den Bäumen und Hölzern großen Dank, denn sie sind die stillen und wirkungsvollen Weggenossen seines Unterrichts über Jahre hinweg. Als Freunde, als mächtige starke Gesellen sollen sie den Kindern zum Erlebnis werden; als lebensvolle Urmütter zum Sinnbild alles Wachsenden und Aufstrebenden werden. Ihren Leib, ihre Knochen überlassen sie uns zum Formen und Bauen, und die zwölfjährigen Kinder entwickeln Eifer und herzhafte Begeisterung bei der Arbeit mit dem Holz.

Gerade die erste Werkstunde sollte daher besonders sorgfältig vorbereitet und durchgeführt werden: Lange schon ist das gut spaltbare Baumstück ausgewählt, an dem die Kinder ihren Werkstoff erstmals bearbeiten und dabei kennenlernen sollen. Vielleicht ein graurindiger, dürrer, unansehnlicher Zwetschgenstamm:

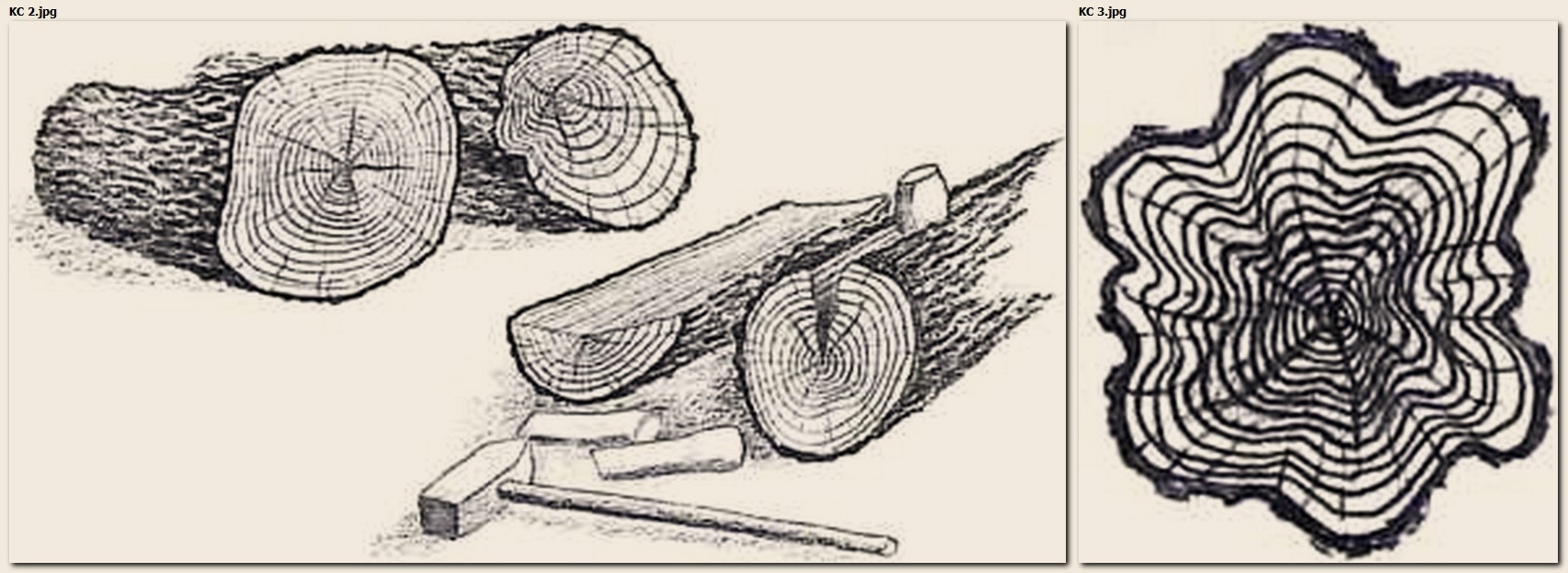

Krumm und astig liegt er vor den Augen der Kinder auf der Erde. Und daraus sollen Rührlöffel entstehen oder Klöpfel -? Sorgfältig wird er nun gedreht und gewendet, bis er die beste Lage zum Spalten eingenommen hat. Wie schwer er wohl ist? Dann setzt der Lehrer den ersten Keil am Ende des Stammes mit einigen behutsam-tastenden Schlägen des leichten Vorschlaghammers, entlang der zum Kern des Stammes verlaufenden Markstrahlen.

Am besten lässt er dann einmal das schwere Schlagwerkzeug von Hand zu Hand gehen. Er findet durch dieses Vorgehen leicht das Verständnis der Kinder, dass beim Holzspalten einiges auch schiefgehen kann. Die sicherste Aufstellung ist wohl in zwei sich gegenüberstehenden Siebener- bis Achterreihen, parallel zu dem dazwischenliegenden Stamm. Der «Schläger» oder die «Schlägerin» (oft zeigen sich da die Mädchen besonders tüchtig und geschickt) stehen mit gegrätschten Beinen über dem Stamm und versuchen den Keil zu treffen. In der Schlagrichtung darf weder vor noch hinter dem arbeitenden Kind jemand stehen. Nach den ersten Runden ist es an der Zeit, über die Aufgabe oder den Sinn eines «Vorschlages» zu sprechen, auch im übertragenen Sprachgebrauch. Im Vorschlag werden ja Maße genommen, die eigenen Gliedmaßen in den Arbeitsvorgang eingeordnet, kurz, der eigentlich wirksame Hauptschlag vorbereitet. Ähnliche Aufgaben hat ja auch der «Vorschlag» in einem Gespräch. Er zeigt eine bestimmte Richtung an, legt aber noch nicht fest. Da viele wesentliche und oft gebrauchte Wörter und Sprachwendungen aus den handwerklichen Vollzügen der Menschen stammen, ist es gut, die Kinder vor oder nach der entsprechenden Tätigkeit auf die Zusammenhänge hinzuweisen. Viele Schüler sinnen dann schon bald selbst den Wortbedeutungen nach.

Jetzt, beim ersten Mal, darf es nicht zu lange gehen, denn die Kinder stecken voller Tatendrang. Eines nach dem andern hebt den Hammer, lässt ihn niedersinken oder herabsausen, stellt sich mutig oder zaghaft vor die Klassenkameraden hin. Tiefer und tiefer wird der Keil getrieben - wie klar und hell das klingt. Schon beginnt der Stamm zu ächzen und zu knarren. Ein kleiner Spalt wird sichtbar, vergrößert sich, läuft wie eine Eidechse den Rindenfurchen entlang: Der erste Keil ist im Stamm verschwunden. Was tun? Der zweite Keil wird weiter innen nachgesetzt und treibt das Holz so stark auseinander, dass der erste Keil plötzlich herausfällt. Schnell ist er wieder nachgesetzt. Kurz ehe der Stamm auseinanderspaltet, sollte man innehalten und hören, wie das Holz klingt und auch klagt. Dann gibt es immer eine Überraschung, wenn man für die letzten Schläge ein schwächliches Kind wählt. Plötzlich klaffen die Stammteile auseinander, ein paar Faserbündel verbinden sie noch und spannen sich straff wie Saiten. Fast jedes Kind gibt sein Erstaunen mit einem kurzen Ausruf kund, denn die graugrüne Rinde umschließt dunkelrot leuchtendes Holz. Beim Spalten hatte man eben nur den hellen Splint gesehen.

Tief beugen wir uns nun hinunter und atmen den frischen säuerlichen Geruch. Auch ein Spänchen darf gegessen werden (nur nicht bei Goldregen und Eibe). Bald hat man eine fröhliche Gruppe kauender und schmeckender Kinder um sich stehen. Sie sind jetzt bereit, den klaren kraftvollen Strom der Holzfasern zu bewundern und mit den Händen abzutasten. Besonders schön liegen die Äste mit ihren Wirbelwellen im Fluss der Maserung. Wenn dann noch eine große Astgabelung am Ende des Stammes zu Tage tritt, findet das Verwundern kaum ein Ende. Und diese Pracht und Schönheit hat vor uns noch kein Mensch gesehen! - Im Triumphmarsch tragen oder fahren nun die Kinder ihre Baumstücke in die Werkstatt und spannen sie quer zwischen den Haken der Hobelbänke ein. Jetzt kommt die Stunde der großen Baumsäge. Nur zu zweit kann damit gearbeitet werden. Das muss erst einmal gelernt sein. Jede falsche Bewegung zeigt sich am Sägeblatt, das sich verbiegt, verklemmt, aus der Kerbe springt. Aber allmählich gewinnen die Bewegungen Gleichmaß. Rhythmisch schwingt die Säge, und mit Wohlgefallen sehen die Kinder, wie die Sägespäne mal nach rechts, mal nach links aus dem Schnitt hervorsprühen. Bevor das erste Stück ganz abgelängt ist, durchzieht eine Bewegung die ganze Schar der zuschauenden Kinder: Viele warten gespannt darauf, dass der Brocken zu Boden fällt. Andere wollen zugreifen und das Holz entgegennehmen, bevor es vollends gelöst ist. Da kann man seine Werkgruppe schon ein wenig kennenlernen, und auch die Kinder entdecken oft ganz unerwartete Eigenschaften an ihren Klassenkameraden und an sich selbst.

Die erste Handwerkstunde kann einen tiefen und nachhaltigen Eindruck für die Kinder bedeuten, der oft noch nach Jahrzehnten schmunzelnd erinnert wird, wenn die Ehemaligen wieder in die Werkstatt hereinschauen. Ja, man bekommt dann gelegentlich von Erlebnissen berichtet, die man nie vorauszuplanen gewagt hätte. Da wird erzählt von dem riesengroßen Birkenstamm, der so schwer zu spalten gewesen sei, dass die Keile zum Nachsetzen ausgingen. Endlich hätten sie ihn mit vereinten Kräften auseinandergerissen und seien alle auf dem Boden gelandet, als die beiden Hälften auseinanderklafften. Und als sie sich aufgerappelt hätten, um die Spaltflächen anzuschauen, sei da doch mittendrin ein fingerdickes Bäumchen, sogar kurze Ästchen ausstreckend, zum Vorschein gekommen. Dass der große Baum auch einmal so klein angefangen habe, hätte alle riesig gefreut, und noch lange sei «das Birkle» in ihrer Klasse auf dem Pult gestanden. Solche Ereignisse gehören zu den Sternstunden unseres Fachbereiches, zu den Geschenken der Naturwesen an die Kinder, von denen wir Lehrer auch ein gutes Teil abbekommen. Hier kann eine nachhaltige Begeisterung entstehen, wenn das Lebensalter richtig angesprochen wurde.

So sind die ersten Abenteuer auf dem Weg zum Holz durchweg dramatischer Art und gehen dann allmählich in sanftere, stetige Begegnungen über, die auch mit feineren Werkzeugen durchgeführt werden. Bei jeder neuen Werkaufgabe reihen sich die Arbeitsgänge aber in einer ähnlichen Folge vom gewalttätigen Abtrennen bis zum behutsamen letzten Schliff, und jedes Kindertemperament findet seine Lieblingstätigkeit dabei und auch die Felder des mühevollen Übens.

Warum aber wird für den Handwerksunterricht der Mittelstufe das Holz so ausschließlich zum Werkstoff bestimmt? Die Schüler könnten doch auch mit Ton, Stein, Metall, Pappe, ja Papier arbeiten; Materialien, die weniger Aufwand fordern und teilweise sogar leichter zu formen sind. Was sind die besonderen Wirkungen des Holzes auf das Willensleben der Kinder? Welche Gefühle werden hervorgerufen, welche Bewusstseinsschritte getan?

Nun findet ja bei jedem Werkvorgang grundsätzlich eine Wechselwirkung statt: Ich wirke gestaltgebend auf den Stoff ein, muss mich aber auch nach seinen Materialgesetzmäßigkeiten richten. Dadurch bewirkt auch der Stoff in mir etwas, und der philosophierende Handwerker kann mit Novalis sagen: «Die Dinge nach sich richten oder sich nach den Dingen richten ist eins.»

Wenn ein Kind mit Hölzern arbeitet, trifft das lebensvoll Heranwachsende auf das lebendig Gewachsene, und solch ein Zusammentreffen läßt keine Langeweile aufkommen, steckt voller Abenteuer und birgt viele Möglichkeiten der Selbsterziehung.

Auf dem Weg werden eben die «Dinge», an denen sich die Kinder schulen, lebendig, das Holz und auch die Werkzeuge. Einige Beispiele aus dem Werkstattalltag mögen dies veranschaulichen: Da sollen also Rührlöffel oder Pfannenschaufeln entstehen. Man überlegt zusammen, was solch ein Küchengerät aushalten muss. Auch was die Mutter aushalten muss, wenn sie damit arbeitet. Dabei entsteht in den Kindern ein mehr oder weniger klares Bild von der äußeren Form oder ein Gefühl für die Härte des zu wählenden Holzes. Wenn man dann einen Rührlöffel nur grob vorgearbeitet aus Zwetschgenholz und einen aus Mahagoni oder Birnbaumholz zur «Materialprüfung» freigibt, wird der Unterschied von langfaserigem und kurzfaserigem Holz (gleicher Härte) mit Staunen erkannt. Auch Spaltversuche mit den genannten Hölzern offenbaren wichtige Unterschiede und Eigenarten. Dabei wird deutlich, dass man einen dünnen Löffelstiel nur aus gleichmäßig nebeneinander laufenden Holzfasern, wie sie beim Spalten stehenbleiben, herstellen kann.

Die Äste mit ihren Umfließungen und Verwirbelungen treten störend oder gerade gestaltbildend in Erscheinung. Man muss sie berücksichtigen oder «bevorsichtigen», wenn etwas Schönes und Brauchbares entstehen soll. Besonders wichtig sind für alle Spaltarbeiten die sogenannten Markstrahlen. An jedem trocknenden Rundstamm wird ihr strahlenförmiger Verlauf vom Baumherz bis zur Rinde auf den Hirnflächen als Rissmuster sichtbar. Entlang diesen Rissen lässt sich das Holz leicht spalten, weil die Markstrahlen wie ganz schmale, hohe Schachtkanäle gebildet sind, in denen der Saft von außen nach innen fließen kann.

Zwischen den beiden Kanalwänden ist keine feste Verbindung, und deshalb reißt dort das Holz ein, wenn das Wasser verdunstet ist bzw. ein Keil angesetzt wird. Besonders deutlich sind die Markstrahlen bei allen Eichenarten ausgeprägt und sichtbar, aber auch die Hainbuchen und die Erlen sind kräftig davon durchzogen. Wenn man ein Holz im Markstrahl gespalten hat, werden an beiden Spaltflächen die «Kanalwände» sichtbar. Sie sind etwa 30 % härter als die Spätholzzonen der Jahresringe. Außerdem folgen die Markstrahlen einem geheimen Gesetz im Zusammenspiel mit den Jahresringbildungen: Sie kreuzen sich stets im rechten Winkel. Da sich nun das Herz äußerst selten genau in der Mitte des Stammquerschnittes befindet, gibt es nur wenige ganz gerade Markstrahlrichtungen: Die meisten sind gekrümmt, und bei einem spannrückigen Holz verlaufen sie in abenteuerlichen Kurven. Die Waldarbeiter setzen ihre Keile wenn irgend möglich in die geraden Markstrahlen und halbieren auch dicke Meterstücke mit wenigen Schlägen. An welchen Stellen die geraden Markstrahlen unter der Rinde zu erwarten sind, hängt ab vom Standort des Baumes und seiner Umgebung (Lichteinfall, Wetterseite, Hanglage). Sind die Schnittflächen sichtbar und sauber, so kann man die gewünschten Markstrahlen von der Lage des Herzens (Markröhre) ausgehend finden. Solche Eigenschaften des Holzes und die Art, wie die Menschen damit umgehen, das sollte den Kindern in kurzen Geschichten und Demonstrationen nahegebracht werden.

Besonders hellhörig werden sie, wenn von dem berühmten Geigenbauer Stradivari erzählt wird: Er hatte den Ruf bei seinen Zeitgenossen, auch ein besonders fähiger «Spaltmeister» zu sein. Bei den Nachforschungen, warum er alle schwingenden Teile seiner Instrumente so extrem dünn (bis 1,8 mm) ausgearbeitet hat, fand man, dass an den belasteten Wölbungsbereichen die Markstrahlen mit der Wölbungskurve parallel laufen. Da die Markstrahlenflächen viel härter sind als das übrige Holz, brauchte er also nicht so viel Masse. Er musste jedoch beim Herausspalten der Klangplatten die gebogenen Markstrahlrichtungen einbeziehen. Übrigens werden die Meisterbögen für Streichinstrumente alle aus den dünnen Pernambukstämmen so herausgespaltet, dass die beiden Seitenflächen des Köpfchens von zwei Markstrahlen eingeschlossen sind.

Immer mehr wird sich im Verlauf der Werkjahre zeigen, dass das Spalten des Holzes eine besonders materialgerechte und wichtige Bearbeitungsweise ist. Die Kinder spalten bald ausgesprochen gerne, weil es so schnell geht und überhaupt eine pfiffige Sache ist. Sie lernen dabei, genau wahrzunehmen und sich in das Material hineinzuversetzen. Mut und Geistesgegenwart sind dann gefragt, wenn der Hammer saust und der Keil oder das Beil die Teile trennt.

Spalten ist mehr dem Bewusstseinspol zugehörig und wird dann bevorzugt angewendet, wenn aus dem Holz Geräte entstehen sollen, z.B. Löffel, Deichseln, Kufen, Stuhllehnen, Radspeichen, Hammer und Axtstiele usw. Lang, dünn, federnd, klingend, leicht - so tritt das zurechtgespaltete Holz in den Dienst des Menschen.

Besonders wichtige Dienste leisten die Hölzer den Kindern während der Pubertät. Sie bieten harten Widerstand und fordern immer wieder den Willen heraus, spiegeln aber auch die sinnvollen Handlungen in schönen Formen, leuchtenden Farben und lebhaften Strukturen. Gerade bei den langatmigen Arbeiten der Siebtklässler, wo es darum geht, Innenräume, Hohlräume zu gestalten und Geduld zu üben, ist ein schönes, freundliches Stück Holz ein wahrer Segen. Selbst der rauhbeinigste Schläger findet Gefallen an einem elegant geschwungenen Span, den er gerade leicht drehend von seiner Schalenwand geschnitten hat. Er lässt gleich noch ein paar weitere Späne hinterdreinrollen und fährt dann prüfend mit den Fingerspitzen über die freigelegte Hohlfläche: «Ist's schon genug oder muss ich noch tiefer gehen? In welcher Richtung muss ich schneiden, damit die Form gelingt, die Oberfläche glatt wird?» - Im besten Fall versinkt das Kind in einen solchen Prozess der Selbsterziehung und erlebt in der Arbeit unbewusst seine Entwicklungsphasen mit. Genauso wie an der Schale Schicht auf Schicht weggeräumt, weggeschnitten werden muss, damit die gemeinte Form frei wird, muss ja auch das Kind den inneren Weg zu sich selbst freiräumen. Was dabei abfällt oder ausgegrenzt werden muss, kann durchaus eine schöne Eigenform haben oder im übertragenen Sinn eine liebgewordene Gewohnheit sein.

Wenn ein Kind beim Schnitzen oder Hobeln schöngeformte Späne hervorbringt, kann man ziemlich sichergehen, dass es sich ganz mit der Tätigkeit verbunden hat; man kann es unbesorgt sich selbst und dem Holz überlassen, sollte aber seiner Freude darüber Ausdruck verleihen.

An der nächsten Hobelbank geht es vielleicht nicht so friedlich zu - die Geräusche verraten es: Ungleichmäßige, harte Klöpfelschläge, Krachen und Splittern, Laute des Unmuts Hier ist eine kritische Situation eingetreten, und man tut gut daran, den Prozeß zu unterbrechen, bevor es zu spät ist. Entweder nimmt man selber das Schnitzmesser und schneidet die schlimmsten Stellen sauber, oder man verweist auf ein Stück, das gelungen ist, und lässt sich weitere Schritte schildern. Oft muss man die ganze Schalenform vom späteren Gebrauch her noch einmal mit dem Kind entwickeln, damit es wieder sinnvoll ansetzen und weiterarbeiten kann. Da darf man keine Mühe scheuen, denn zum Bruch darf es nicht kommen. Ein durchgeschnitzter Schalenboden kann als Katastrophe erlebt und erlitten werden. Die Kinder, denen so etwas «passiert», stehen bleich da, als hätten sie sich selbst verletzt. Darüber täuscht auch eine kecke Bemerkung nicht hinweg, und der Lehrer muss all sein fachliches Können einsetzen, um dann noch zu retten, was zu retten ist. Schimpfen darf man da genau so wenig wie ein Arzt, der das gebrochene Bein schient oder den Schnitt zunäht.

Das Kind hat sich ja durch sein Tun ganz tief mit dem Werkstück verbunden, hat sich nach den Eigenarten des Holzes gerichtet und hat wiederum selbst auf das Material eingewirkt. Es steckt wirklich ganz drin und erlebt sich selbst durch seine Arbeit. Das kann so weit gehen, dass ein Kind auf die Frage, wem die Schale gehört, nicht antwortet, «das ist meine!», sondern «das bin ich!»

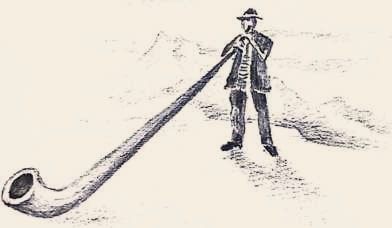

Ganz besonders stark verbinden sich die Achtklässler mit den Hölzern, wenn sie sich vorgenommen haben, ein Musikinstrument zu bauen. Da kommt zum Beispiel der Knut aus den großen Ferien mit zwei gebogenen Fichtenstämmchen von je vier Metern Länge. Der Vater hatte noch einen größeren Dachständer kaufen müssen, damit das Holz überhaupt transportiert werden konnte. Knut sägt, hobelt, schnitzt und feilt daraus ein Alphorn. Die straffe äußere Form muss er behutsam und doch konsequent dem natürlichen Wuchs abtrotzen. Dazu lernt er die längste Rauhbank[1] fein zu stellen und kann bald jeden Ast und dessen bewegte Umgebung ohne jeden Einriss glatt hobeln. Nach dem Auftrennen höhlt er dann die beiden Hälften sorgfältig aus. Die entstandenen Rinnen sind wie Flussbetten, die sich zur Mündung hin immer mehr erweitern. Darin soll einmal ungehemmt der Luftstrom fließen und, durch den Atem angestoßen, in rhythmische Schwingungen geraten, denen sich dann der Klang einverleiben kann. Knut lässt kein Hindernis stehen. Immer wieder misst er die Dicke der Rohrwände nach und arbeitet unermüdlich zusammen mit seinem stillen geduldigen Partner, dem Holz. Wenn dann beide Teile wieder zusammengefügt sind, nähert sich der Augenblick, an dem der erste Ton erklingt. Dafür sollte man eine ruhige Stunde wählen mit wenigen Anwesenden; denn was da geschieht, ähnelt einer Geburt. Viele Hoffnungen, Ängste und Freuden leben auf und spiegeln sich im Gesicht des hörenden «Schöpfers«. Wenn man dann noch die Rune aus der Kalewala liest, wie Väinämöinen die Kantele aus der Birke schuf, schließt sich für das Kind ein Lebenskreis, in dem es selbst tätig mitgestaltete. Es gewinnt Selbstvertrauen, Lebenssicherheit und Schaffensfreude für weitere Arbeiten. Sein Verhältnis zum Werkstoff ist liebevoll geworden. Der anfängliche «Macher» wurde am Holz zum «Bildner».

Noch intensiver und achtungsvoller müssen sich die Kinder ihrem Werkstoff zuwenden, wenn sie aus dem Holz den Klangkörper eines Saiteninstrumentes gestalten wollen. Schon bei der einfachen Schalenzither muss in das Holz ja ein Raum hineingebildet werden, der Klänge aufnehmen und auch wieder abgeben kann. Bei den Lauten oder Gitarren und ganz besonders bei den Streichinstrumenten schwingt dann auch noch jede einzelne Faser im Klanggeschehen mit: aus der Schale wird ein Leib mit vielen ineinandergreifenden Prozessen und Bedingungen. Wer solch ein Instrument als Jahresarbeit schaffen will, muss sich tief in die Eigenarten der Hölzer versenken und einen langen Übungsweg im Umgang mit den Maßen und Werkzeugen unternehmen. Erstaunlicherweise haben die 13- bis 15-jährigen Kinder die «glücklichsten Hände» beim Instrumentenbau. Es scheint, als ob sie die vielen Lebensprozesse, die bei ihnen zur Erdenreife führen, unmittelbar und unbewusst umsetzen können in formbildende, raumschaffende Gestaltungen. Sie entwickeln eine geradezu geniale Fingerfertigkeit und feinstes Fingerspitzengefühl im Umgang mit den zerbrechlichen, federleichten Holzformen, die beinahe schon entmaterialisiert sind, um Unhörbares hörbar zu machen. Auch die Klassenkameraden, die solche Arbeiten miterleben, nehmen tiefen Anteil am Gelingen oder Scheitern einzelner Schritte: Wache Empfindungen für die Handlungen anderer entstehen im eigenen Inneren. Liebevoll kann nun auf die Werke der Mitmenschen und auf die eigene Arbeit eingegangen werden. R. Steiner formuliert das so:

«Wir müssen den jungen Menschen dahin gebracht haben, dass er jetzt über die Geschlechtsreife hinaus in voller Besonnenheit sich entwickelt, so dass er gewissermaßen zu sich selbst gekommen ist: dann entwickelt sich die Werkliebe. Und die muss gewissermaßen als etwas frei aus dem Menschen heraus Entstehendes sich auf der Grundlage von allem übrigen entwickeln: die Werkliebe, die Arbeitsliebe, die Liebe zu dem, was man auch selber tut. In dem Moment, wo das Verständnis für die Handlung des anderen erwacht, in dem Moment muss sich entwickeln als das Gegenbild die bewusste Einstellung zur Werkliebe, zur Arbeitsliebe, zum Tun. Dann ist in der richtigen Weise ... das kindliche Spiel in die menschliche Auffassung der Arbeit umgewandelt. Und das ist dasjenige, was wir anstreben müssen für das soziale Leben.»[2]

Wenn wir im Handwerksunterricht der Mittelstufe die Kinder mit darauf vorbereiten können, daß sie in der inneren Bereitschaft leben, auf diese Weise Werkliebe zu entwickeln, dann haben wir viel gewonnen. Welches Holz wir auch dem Kind in die Hand geben, es wird ein lebensvoller und geduldiger Partner, Gegner, Begeisterer und wesentlicher Miterzieher sein. Ein Stoff, mit dem sich der heranwachsende Mensch verbunden fühlt, an dem er sich selbst kennenlernt, den er achten, ja sogar liebhaben kann.

In der Oberstufe taucht das Holz dann im Reigen mit den anderen natürlichen oder künstlichen Materialien immer wieder auf. Im Schreinern bestimmt es als Bau- und Konstruktionsmaterial die Arbeitsgänge und hilft den Jugendlichen, ihr Denken auch von den Händen bestimmen zu lassen. Im künstlerischen Bilden wird es die Formideen und Empfindungen der jungen Menschen aufnehmen. Es lässt sich gestalten und wirkt dabei zurück auf den Gestalter, damit durch das Zusammenwirken aller Kräfte ein gutes Werk gelingt.

Als Werklehrer haben wir dabei die verantwortungsvolle Aufgabe, für jedes uns anvertraute Kind die entwicklungsgemäße Arbeit und die dazu passenden Hölzer zu finden. Dafür müssen wir nicht nur die statischen Eigenschaften wie Lang- und Kurzfaserigkeit, Homogenität, Zähigkeit, sondern auch die Farben, die Glätte der Oberfläche, ja den zu erwartenden Geruch kennen. Besonders wichtig und schwierig ist es, die den einzelnen Hölzern gemäßen Formen zu erfassen, damit wir nichts Unmögliches verlangen, das heißt gegen den Charakter des Holzes arbeiten lassen. Was damit gemeint ist, lässt sich leicht beobachten, wenn man zum Beispiel aus Birkenholz eine flache, rechteckige Schale schnitzt, mit scharfkantig exakt abgesetztem Rand, und dann in demselben Format eine ovale, sanft geschwungene Schale, mit einem Rand, der in seiner Rundung nur sichtbar - oder besser spürbar macht, wo das Hohle in das Gewölbte übergeht. Man erlebt beim Vergleich der Formen unmittelbar, dass dem fein gemaserten, hell glänzenden Birkenholz die Rechteckform nicht gemäß ist.

Zu dem Thema wesensgemäßer Holzformen wird in Bildhauerkreisen eine feinsinnige Betrachtungsweise im Hinblick auf die Obstbäume tradiert, indem man sie den vier Temperamenten zuordnet: Der Birnbaum - ein Phlegmatiker mit rundlichen, glatten Blättern, prallen, kurzgestielten Blütenbüscheln; mit schweren, nach unten sich ausdehnenden Früchten, die gerne teigig werden und zerfließen - hat ein honigfarbenes, sehr gleichmäßiges kurzfaseriges Holz. Beinahe langweilig in seiner Strukturlosigkeit, eignet es sich besonders gut für Holzschnitte und wurde verwendet, um die ersten Drucklettern daraus zu schneiden. Rundliche, behäbige Kreisformen oder Ovale bringen das Birnbaumholz schön zur Geltung. Ganz anders die Kirschbäume mit ihren langstieligen Blüten- und Fruchtständen, mit ihren beweglichen, feingezackten Blättern. Ihr Holz ist sehr langfaserig, hat viele Glanzlichter im Spiegelschnitt und ist von olivgrünen bis leuchtend gelborangen Farbstrukturen durchzogen. Einen lebhaften, sanguinischen, wechselhaften Eindruck machen diese Bäume. Ihr Holz kommt besonders stark zur Wirkung, wenn man es mit gespannten Flächen begrenzt, neugierig-kecke Eckverrundungen herausarbeitet und auch unerwartete Einbuchtungen elegant einbezieht. Die unzählbar vielen Hohlformen einer geschnitzten Oberfläche mit ihren lebhaften Lichtreflexen passen zum Kirschbaumholz.

Eine geballte Ladung begegnet einem mit dem Apfelbaum. Die rosenfarben überhauchten Blüten öffnen sich rasch, beinahe explosionsartig, die prallen Früchte scheinen geradezu platzen zu wollen. Und erst das Holz: Überzwerch, verwachsen, hart und rissfreudig, lässt es so schnell keinen an sich heran, erscheint nicht gerne in gefällig-rundlichen Formen und verlangt klare, krafterfüllte Ausgestaltungen. Dann wirkt es oft besonders edel in seinen goldgelben, rötlichen und weißen Farben.

Die unscheinbarste unter den Obstbäumen ist zweifellos die Zwetschge. Oft bringt sie es nur zur Buschgröße, und auch als Baum bleibt sie klein, dünn und hager. Die grünlich-weißen Blüten treten kaum aus dem Laub hervor, und lange Zeit hängen die länglichen Früchte beinahe unsichtbar unter den Blättern an den dünnen, oft dornbewehrten Zweigen. Aber welche Süßigkeit sammelt sich da unter der blau- schimmernden Haut, wenn die Zeit der Ernte gekommen ist! Wie kraftvoll leuchtet das rotbraune Kernholz, eingerahmt von dem weißgelben Splint! Aber Vorsicht! Oft hat der Baum im tiefsten Kern weißlich-mulmige Stellen. Wie ein Melancholiker kann er tief in sich hineinfaulen, und man findet gerade noch so viel gesundes Holz, um ein feingeschwungenes, blattdünnes Salatbesteck daraus zu schnitzen. Trotzdem ist das Zwetschgenholz der erklärte Liebling vieler Kinder, wegen seiner wundervollen Farben, der zuverlässigen Zähigkeit seiner langen Fasern und dem Glanz seiner geschnitzten oder geschliffenen Oberfläche. Sehr gerne formen die Kinder aus dem Holz lang gestreckte Schreibzeugschalen, Brieföffner, Löffel aller Art und Werkzeuggriffe. Auch in Form von Schmuckkästchen und Kerzenleuchtern wird das Zwetschgenholz oft wie ein Edelstein behandelt und mit Liebe und Geduld auf Hochglanz gebracht.

Für alle Hölzer gilt, dass man gute Auskünfte über ihre individuellen Formtendenzen erhält, wenn man die Äste und ihre Umgebungsstrukturen genauer beobachtet und untersucht. Hier wird sichtbar, wie das Holz aus dem flüssig Strömenden heraus sich allmählich verfestigt und erhärtet hat. Die Art und Weise, wie die Substanzen geflossen sind, wie sie Hindernisse (Äste) umflossen haben, ist für die verschiedenen Bäume und Baumarten charakteristisch und kann bei der Formgebung berücksichtigt werden.

Am umfassendsten kann man sich jedoch von den Bäumen selbst über ihre Bildegesetzmäßigkeiten belehren lassen. Ihre Kronenform, die Winkel, in denen die Äste den Stamm verlassen, die Verzweigungen, ja die ganze Gestalt der Bäume kann in uns zu einem lebendigen Bild werden, nach dem wir dann die Hölzer formen. Oder wir verfolgen die Formverwandlungen einer Blütenknospe durch das Jahr hin bis zur Fruchtbildung. Auch die Art, wie ein Baum im Sonnen- oder Mondlicht dasteht, wie er sich gegen einen Gewittersturm wehrt oder im Winter die Schneelasten trägt, kann zum Hinweis werden.

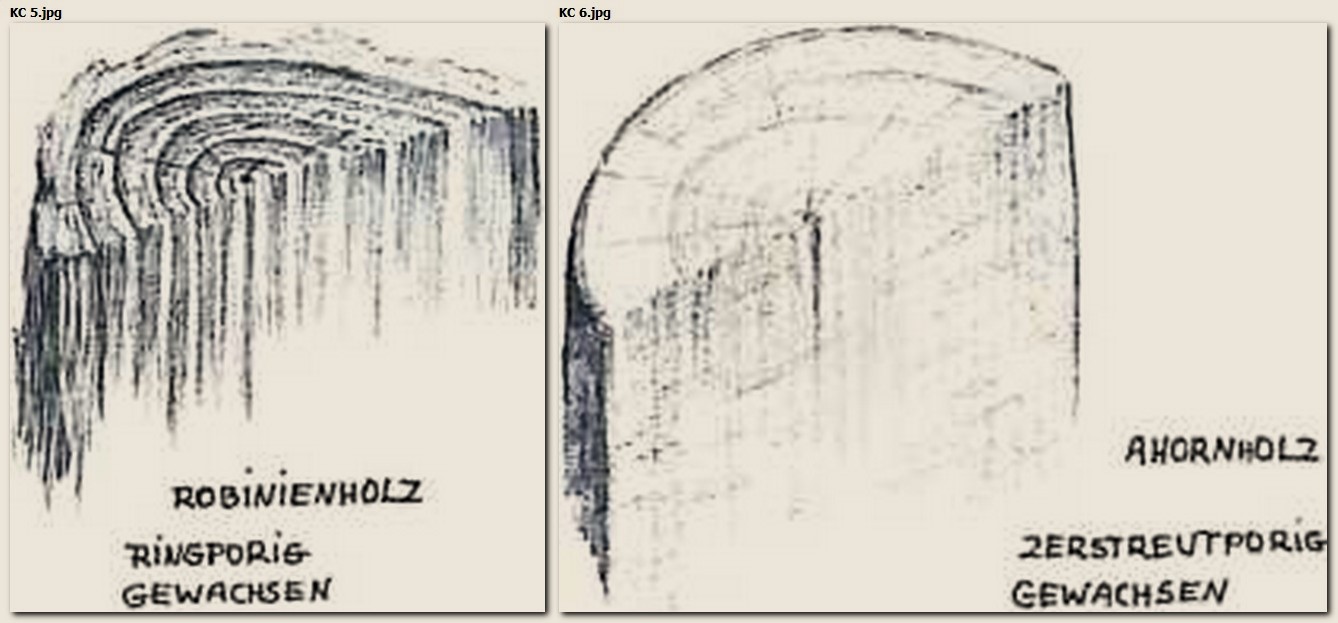

Natürlich beeinflusst auch der strukturelle Aufbau des Holzkörpers die Formgebung. So werden bei allen zerstreutporigen Hölzern wie Linde, Birke, Ahorn, Erle, Nussbaum, Buche und den Obsthölzern eher gebogene, rundliche Formen und Hohlformen als schön und holzgerecht erlebt. Die ringporigen Hölzer dagegen (Esche, Robinie, Eiche, Ulme) verlangen eher eine straffe, gestreckte, gespannte Form.

Die Eiche nimmt dabei noch eine Sonderstellung ein, weil bei ihr die radiale Markstrahlenstruktur so stark ist, dass sie die Jahresringkreise häufig umformt in blütenblätterartige Kreissegmentbögen, die im Querschnitt sichtbar werden. Dadurch scheinen sich starke aus dem Zentrum hervorquellende und peripher einstrahlende Kräfte spannungsreich darzustellen. Die gleiche Gesetzmäßigkeit, nur in weichem Ineinanderfließen, finden wir in den ein- und ausbuchtenden Formen der Blätter wieder. Sogar die Wuchsform der Zweige mit ihren knorrigen, kantigen Krümmungen lässt den Wechsel von Wachstum hemmenden und dann wieder vorwärtsdrängenden Kräften erkennen, die zuletzt auch in der gleichen Dynamik die Krone gestalten. Im Kräftespiel von Stauen und Drängen verwirklicht die Eiche ihre Gestalt und setzt als äußeres Zeichen dafür die Pfahlwurzel, die sie senkrecht in der Erde verankert. Auch in der Ringporigkeit ihres Holzes erleben wir einerseits das Flüssig-Lösende im Frühholz, das Erstarrend-Harte im Spätholz. Der ganze Baum scheint im Widerstreit gegensätzlicher Kräfte zu stehen. Deshalb empfanden die Menschen in der Eiche früher etwas Kämpferisches: Wo Gegensätze unausgewogen aufeinanderprallen, regiert Mars, dessen rhythmische Bewegung gegenüber der Sonne auch in hemmenden und dann wieder drängenden Bahnen verläuft[3]. Nicht nur in alten Bildern kommt das deutlich zum Ausdruck, sondern auch in den Siegelzeichnungen von R. Steiner, in denen eine Metamorphose dargestellt ist von peripheren und zentralen Kräften, die aufeinander wirken und als planetarische Entwicklungsstufen bezeichnet werden. Im mittleren Siegel (Mars-Siegel) befinden sich beide Kräfte im Zustand der größten Spannung, wodurch es sich als die eigenständigste Form gegenüber den anderen Siegeln herausarbeiten kann[4]. Was in diesem Siegel zeichnerisch zum Ausdruck kommt, finden wir als charakteristische Wuchsform in der Eiche wieder. Am Beispiel der Eiche zeigt sich also, wie der Werklehrer durch Beobachten der Erscheinungsform eines Baumes sich herantasten kann an die in ihm wirkenden Kräfte[5]. Die Metamorphosenreihe der Siegelformen von R. Steiner kann dabei eine wesentliche Hilfe sein.

Auf der Suche nach Beschreibungen der Wurzeln bemerkt man, dass bei allen Bäumen in den üblichen Botanikbüchern wohl die oberirdischen Organe eingehend beschrieben werden, das Wurzelgeflecht aber weniger Beachtung findet. Im Wurzelbereich lässt sich jedoch viel erfahren über die Art, wie der Baum mit dem Wasser und der Erde umgeht. Dort liegt ein wichtiger Formpol der Bäume, während der Bewegungspol in den Blatt- und Blütengesten erlebbar wird[6]. R. Steiner riet den Instrumentenbauern, sie sollten erforschen, wie die Bäume mit dem Wässerigen umgehen, dann könnten sie erfahren, welche Hölzer sich ihrem Klangverhalten nach zu bestimmten Instrumenten eignen[7]. Noch zu R. Steiners Lebzeiten wurden diese Anregungen aufgegriffen[8] und Streichinstrumente aus bisher nicht üblichen Holzarten gebaut. So entwickelte Fr. Thomastik die Instrumente des «Planetenquartetts» aus Ahorn, Kirschbaum, Birke und Esche. Dadurch nimmt der Klang einen anderen Charakter an (im Zusammenhang mit neuartigen Konstruktionen des Steges); er wird weiter und wärmer. Für die Schüler ist es sehr aufschlussreich zu erleben, dass auf diesem Gebiet ganz neue Wege und Tonqualitäten auch von den Hölzern her gesucht werden.

Da beinahe alle Musikinstrumente der Menschheit zuerst einmal aus Holz gebaut wurden, seien die klassischen Hölzer unserer Streichinstrumente, der Ahorn und die Fichte, noch genauer betrachtet. Die erste Violine im «Planetenquartett» wurde ganz aus Ahorn gebaut. Dieses Holz hat einen hellen Klang und erstrahlt in klarem Weiß. Mittelhart und elastisch, bringt es besonders die hohen Obertöne zum Erklingen und sorgt dadurch für eine weite Ausbreitung der Klänge im Luftraum.

Bei den traditionellen Geigen, Bratschen und Celli wird der Klangkörper zwar aus Ahorn, die Decke jedoch aus Fichtenholz geschnitzt. Dieses Holz entstammt anderen Wachstumsprozessen als das Ahornholz. Hier strömte kein süßer Baumsaft unter der rauen Rinde. Es geht beinahe trocken zu bei der Fichte. Wenn man ihr nadelförmiges Blattorgan mit einem weitflächig ausgebreiteten Ahornblatt vergleicht, spürt man die ganze Sparsamkeit dieses Baumwesens. Und doch lebt die Fichte ganz betont in den Unterschieden des Jahreslaufs. Ihr weiches, hell gewachsenes Frühholz erzählt von dem feuchten Frühjahr, in dem viel Holz gebildet wurde mit großen schwammigen Zellverbänden, die von bedeutenden Höhlensystemen durchzogen sind, in denen einmal Saft floss und später viel Luft zirkuliert. Das im Sommer und Herbst gewachsene, dunkle Spätholz dagegen umschließt die weichen Schichten mit einem dünnen, außergewöhnlich harten und dichten Zellenring, der nicht nur stützt, sondern auch kraftvoll federnd schwingen kann. So ist dieses Holz sehr leicht und doch stark belastbar und elastisch. Wenn es gleichmäßig auf 2 - 2,5 mm Dicke ausgearbeitet wird, wirkt es im Instrumentenorganismus wie eine sehr empfindliche Membran, die besonders die verschiedenen Klangfarben vermitteln kann. Auf Kinder und Jugendliche, die damit umgehen, hat das so klar geordnete und in seiner Struktur geradezu unerbittlich eindeutige Fichtenholz eine stark ordnende, konzentrierende Wirkung, nicht nur beim Instrumentenbau, sondern auch bei den vielfältigen Schreinerarbeiten, die daraus gefertigt werden können.

Obwohl wir im Unterricht weder von den Kindern noch von den Jugendlichen erwarten können, dass sie Kunstwerke im eigentlichen Sinne aus dem Holz schaffen, müssen wir als Lehrer und Erzieher doch eine Ahnung davon haben, wozu sich dieses Material als Ausdrucksträger eignet und wie es sinnvoll gestalte- wird.

Betrachtet man die «Gestaltungen», die das Holz im natürlichen Zusammenhang erleidet, so fallen die vielen Hohlformen auf, die aus dem Holzkörper herausgebrochen, herausgefault, herausgewaschen, gefressen, gebrannt oder gespaltet wurden. Die glatte, glänzende Holzoberfläche wird unter dem Elektronenmikroskop zu einem katakombenartigen Labyrinth von Höhlengängen, Löchern und Schächten.

Das geheimnisvolle, warme Dunkel in den Höhlungen und Innenräumen übt eine starke Anziehungskraft auf das Gemüt des Betrachters aus. So sind in vielen noch erhaltenen Holzplastiken gerade die Eintiefungen, Kerbungen und Höhlungen von besonders sprechender Wirkung. Bei den großartigen spätgotischen Altarwerken des Tilman Riemenschneider ist sogar noch jede Gestalt, jedes filigrane Blattwerk in einen tiefen dunklen Umraum hineinkomponiert.[9]

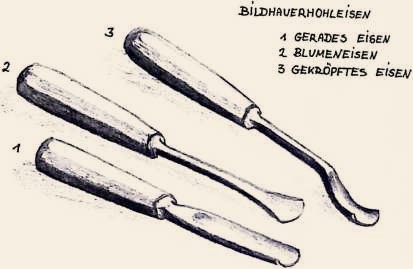

Die Werkzeuge des Holzbildhauers sind dieser Formtendenz angepasst. Sie höhlen, bohren, kerben und spalten. So wird selbst die stark gewölbte Flächenform beim Schnitzen immer aus vielen Hohlflächen gebildet, das Quellende vom Auszehrenden gestaltet.

Das «Hohleisen» ist deshalb das gebräuchlichste Werkzeug des Bildschnitzers. Auch in der Schule wird es vornehmlich verwendet. Beim Schnitzen mit Hohleisen und Klöpfel wird das Holz Schnitt für Schnitt gleichsam «ausgezehrt». Wird das Werkzeug von rohen Händen geführt, so steigert sich das Auszehrende zum Zerstörenden, der notwendige Abbau wird zum Raubbau am Werkstoff. Nur feinfühliges, beherrschtes Arbeiten führt zur Form, das Umwandeln grober Kräfte in durchseelte ist Voraussetzung zum Gelingen.

An den Werken Riemenschneiders kann man wahrnehmen, wie das Holz durch Höhlungen aufs äußerste zurückgedrängt wurde, um die Form in Kanten und Stegen, Wölbungen und Graten aus dem Dunkel hervorzuholen. Jeder Schnitt ist bis in alle Einzelheiten hinein behutsam, ja liebevoll geführt worden, aus dem ganzen Werk strömt dem Betrachter Ergebenheit und Hingabe an die göttlich-geistige Welt entgegen. R. Steiner betonte einmal, als er über den Holzbau des Goetheanums sprach, dass der Mensch «.. .in wirklicher Ergebenheit gegen die Größe des Weltenalls das bilden muss, was sich bilden lässt, wenn man in das weiche Holz hineinhöhlt, was in der Konkavität leben kann. Da hineinhöhlen kann man nur, wenn man in Liebe zum Weltenall höhlt...»[10]

So erfordert der Umgang mit dem Hohleisen bei der Bearbeitung des Holzes in gesteigertem Maße die innere Qualität dessen, was schon früher Werkliebe genannt wurde.

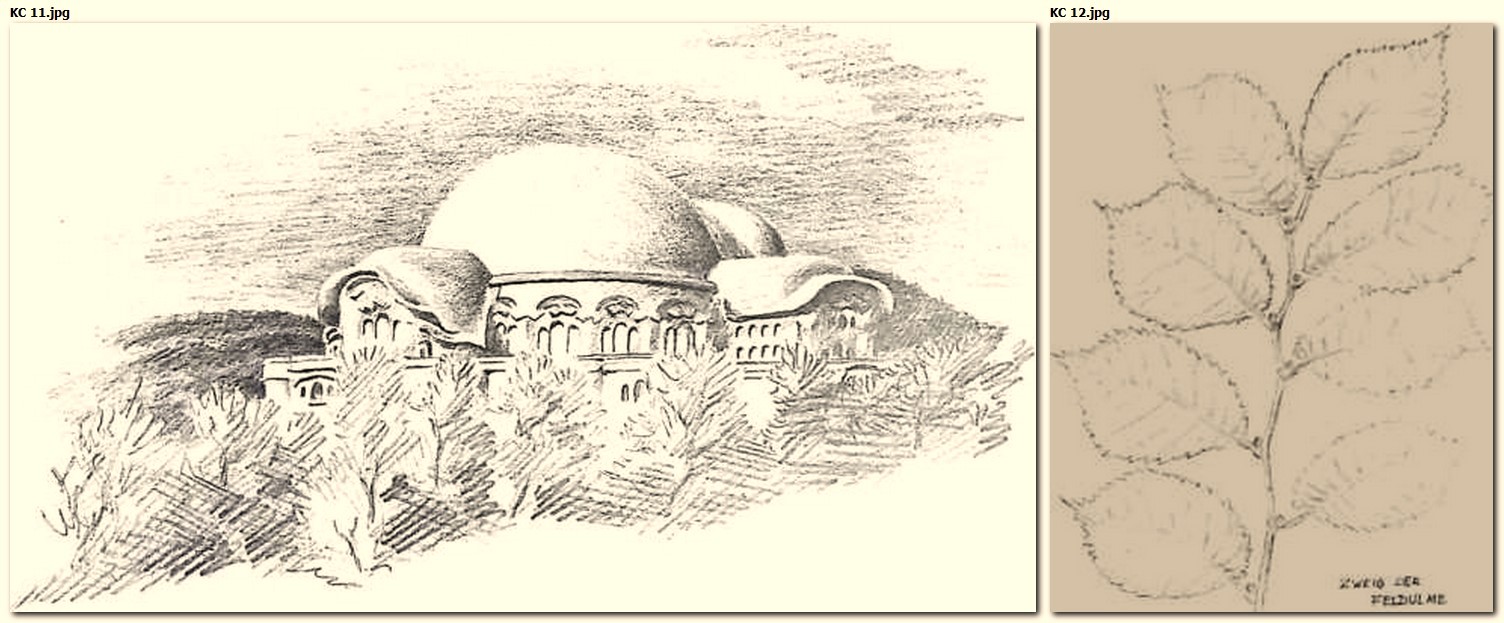

Wir verdanken R. Steiner das wohl bedeutendste Holzkunstwerk unserer Zeit: das erste Goetheanum. Obwohl seine großen Innenräume mit ihren gestalteten Holzflächen nur noch in Abbildungen und Modellformen studierbar sind, kann man sein Leben lang davon lernen[11]. Das einzige vollplastische Werk Steiners, eine neun Meter hohe Ulmenholzplastik, hat den Brand überstanden und steht jetzt im neuen Goetheanum. Wie wir in der Eiche die Polarität von natürlichen hemmenden und drängenden Kräften erleben konnten, so sehen wir in dieser Plastik diese Gegensätze in ganz anderer Art künstlerisch gestaltet vor uns. In der Mitte steht «der Mensch», der aus innerer Kraft die sich nach oben ausdehnenden und die unten sich zusammenziehenden Formungen überwindet. Er schreitet frei zwischen den sich auflösenden und den sich verhärtenden Gestalten hindurch, in sich selbst die lebendige Mitte bewahrend[12].

Etwas von dieser ausgleichenden Kraft kann man auch in der Ulme wiederfinden. So wachsen beispielsweise ihre Blätter am Blattgrund auffallend ungleichmäßig. Die zweigzugewandte Seite nach unten ausladend, die abgewandte knapp angelegt, aufstrebend. Aber durch den sich dazwischen wellenförmig dahinschlängelnden Zweig wird das Ganze lebensvoll harmonisiert. Waren es bei der Eiche zwei gegensätzliche Kräfte, so tritt bei der Ulme noch eine dritte, vermittelnde Kraft dazu.

Ihr Holz ist ähnlich schwer und dauerhaft wie das der Eiche, jedoch viel freier in den Jahresringen rhythmisiert und trotz seiner Härte oft von zartglänzender Oberfläche und reicher Farbigkeit vom dunklen, warmen Braun bis zum hellen Goldton. Hier wirken die Lichtkräfte bis in das Holz hinein, aber auch die Erdenkräfte werden emporgetragen und machen sich beim Bearbeiten durch eingelagerte mineralische Substanzen an der Schärfe des Werkzeuges unangenehm bemerkbar.

In diesem Zusammenhang sei stellvertretend für die vielfältigen liebevollen dichterischen Äußerungen über die Bäume und Hölzer noch ein Gedicht von Albert Steffen zitiert:

Lasst uns die Bäume lieben, die Bäume sind uns gut,

in ihren grünen Trieben strömt Gottes Lebensblut.

Einst wollt das Holz verhärten, da hing sich Christ daran,

dass wir uns neu ernährten ein ewiges Blühn begann.

Solche Gedanken und Gedichte lassen sich selten unmittelbar in den Unterricht eingliedern. Sie können aber den Werklehrer begleiten und in die sachgemäße Seelenstimmung versetzen, die ihm ermöglicht, im rechten Augenblick das Richtige zu tun. Man wird bei den Kindern immer offene Ohren und Herzen finden, wenn man in Variationen schildert, auf welch geheimnisvolle Weise ein Baum seine Stofflichkeit aus dem Unsichtbaren heraus bildet, wie er mit dem Licht, der Luft, dem Wasser und der Erde zusammenlebt und seinen Leib aufbaut oder, anders gesagt, «zusammenströmen lässt». Die Kinder fühlen sich unmittelbar, wenn auch meist unbewusst, an eigene Wachstums- und Lebensprozesse erinnert und ergreifen das Holz als etwas Lebendiges, Verwandtes. Sie gehen gern ein Stück ihres Entwicklungsweges mit diesem lebendigsten aller Werkstoffe zusammen, und die Werklehrer haben die schöne Verantwortung, diese Holz-Wege richtig vorzubereiten und zu begleiten.

[1] Die Raubank ist ein Hobel besonderer Größe (Länge 60cm), der zum Fügen und Abrichten großer Flächen dient.

[2] R. Steiner, GA 306, 20.4.1923

[3] Julius/ Kranich, Bäume und Planeten

[4] R. Steiner, GA 284

[5]Clausen / Riedel «Plastisches Gestalten in Holz»

[6] Siehe W. Schad, «Zur Biologie der Gestalt der mitteleuropäischen buchenverwandten Bäume» in «Goetheanistische Naturwissenschaft», Bd. 2

[7]R. Steiner, GA 283,20.12.1920

[8]Von Franz Thomastik, später Karl Weidler u.a.

[9] Siehe 5. Teil „Über den Einfluss der Arbeit auf das Denken“

[10] R. Steiner, GA 288, 16.10.1920

[11] Das erste Goetheanum war in Dornach (Schweiz) auf einer Betonterrasse ganz aus Holz gebaut und wurde am 31.12.1922 durch Feuer zerstört.

[12]Siehe 4. Teil: «Vom bildnerisch-künstlerischen Unterricht der Oberstufe»